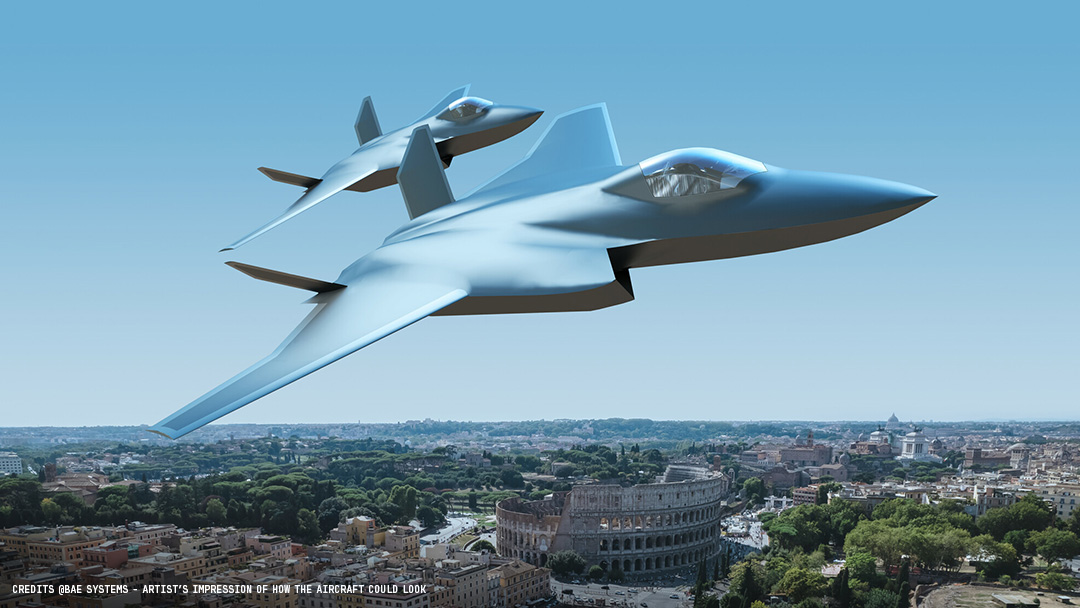

Il Global combat air programme (Gcap) rappresenta una svolta epocale per la difesa e l’industria aerospaziale. Il caccia di sesta generazione si baserà su intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, capacità stealth avanzate e cooperazione con droni, ridefinendo le strategie militari. Il programma introduce nuovi modelli di governance per massimizzare efficienza e ritorni industriali, rappresentando un’opportunità per rilanciare la tecnologia e l’economia nazionale

Nell’articolo sul Gcap di Airpress di dicembre 2024 ci siamo soffermati a valutare l’aspetto tecnologico dei velivoli da combattimento della sesta generazione, e l’uso di tecnologie altamente innovative, come quantum computing, quantum communication e il quantum sensing (oggetto della conferenza del 30 gennaio 2025del Centro studi dell’Aeronautica militare, Cesma) come l’intelligenza artificiale (IA), le tecnologie stealth, la co-operazione con droni (autonomi e/o semiautonomi), armamenti a energia diretta e connessioni e uso tattico assetti spaziali.

Maggiori elementi sul programma, approvato dai ministri della Difesa dei tre Paesi partner (Italia, Regno Unito e Giappone) a dicembre 2024, consentono di appurare la sempre più evidente portata rivoluzionaria che il programma determinerà sull’industria e sulla governance dell’amministrazione difesa. L’accordo tri-nazionale sulla struttura del programma fa tesoro delle pregresse collaborazioni internazionali e, per ridurre passate inefficienze riscontrate, come emerge da un report del Defense committee della House of commons britannica, si punterà ad assegnare una responsabilità e indipendenza più marcata sia al consorzio industriale (nato specificatamente per l’esecuzione del programma) che all’agenzia governativa responsabile della gestione del programma (per nome e per conto delle nazioni partecipanti) e, inoltre, potrebbe essere introdotta una qualche flessibilità sul workshare (suddivisione del lavoro tra le nazioni) il cui riferimento di base rimarrà comunque, quello della ripartizione del lavoro commisurata alla contribuzione finanziaria.

L’aspetto relativo alla flessibilità delle quote del workshare è citato nel rapporto come “una sfida tra bilanciare il desiderio di ottenere ritorni industriali adeguati e la massimizzazione dell’efficienza del programma”. Queste considerazioni, valide e inattaccabili, sollevano un’attenzione in più, essendo quello del ritorno industriale, elemento fondamentale per rendere questo programma militare di cooperazione, non solo una necessità della difesa ma anche una opportunità di crescita di know-how tecnologico, un’occasione di incremento dell’occupazione di alto profilo ed una misura tangibile della capacità e competenza del sistema paese. L’esistenza di agenzie governative e industriali flessibili e responsabilizzate, popolate da adeguate competenze sono una ottima misura ma non sufficiente a garantire il conseguimento di tutti gli obiettivi, se non supportate da un sistema paese con moderna e efficiente struttura funzionale a cornice.

Le industrie, in una sintesi essenziale, descrivono il Gcap, come una “rete volante di supercomputers” (Bae, Leonardo Uk) capaci di integrarsi con le altre reti in ambito aereo-spazio e con gli altri domini militari. Il Gcap è quindi una sfida in cui il dato (suo processamento, fusione, comunicazione, sicurezza) è elemento essenziale ed è il mezzo in grado di realizzare l’effetto moltiplicatore di capacità, alla base del programma.

L’IA ha dimostrato di poter trasformare le difese in modi rivoluzionari, dalle funzioni di back office fino alla prima linea di combattimento, e di fornire un vantaggio decisivo nella competizione e nei conflitti militari. Il conflitto in Ucraina mostra infatti, che l’IA non è qualcosa all’orizzonte, ma una realtà che già ora influenza la capacità militare di combattere. Il dato, come centro del Gcap, richiede un rilevante know how delle tecnologie digitali e, in particolare, dell’intelligenza artificiale (IA) e quindi impone che la difesa, per poter rivendicare quote di lavoro in settori nobili del Gcap, continui nel percorso, già avviato da qualche anno, di creare un ecosistema civile/militare nazionale al passo con l’innovazione di un programma così ambizioso.

Ciò comporta strutturare e meglio comunicare il cambiamento sia pratico che culturale che sta avvenendo. Ancora, l’esperienza in Ucraina, mostra che la velocità con cui l’innovazione e lo sviluppo tecnologico avvengono nel mondo digitale, in particolare nell’IA, è estremamente alta, tale da rendere le tradizionali pratiche di acquisizione, eccessivamente articolate e complesse, non al passo con la nuova minaccia di guerra software-defined.

L’ambiente di battaglia è ora molto diverso e in rapida e costante evoluzione per cui le capacità disponibili vanno rapidamente aggiornate e adeguate all’evoluzione delle minacce.

Negli Stati Uniti, Il dipartimento della Difesa ha avviato un processo di riforma attraverso la creazione del Defense innovation unit (Diu) aprendo, così, la strada alla semplificazione dei processi di acquisizione (commercial solution opening), implementando cicli di sviluppo più rapidi e associando ai sistema d’arma principali, piattaforme più economiche, rapidamente sviluppate, distribuite e costantemente aggiornabili; tali riforme hanno inoltre favorito l’attenzione degli investimenti privati nel settore delle tecnologie duali (si stimano 36 miliardi di dollari nel 2022 e 35 miliardi nel 2023). Palantir, Anduril e altre nuove aziende statunitensi, sono il risultato tangibile di questo nuovo approccio. La riforma che il Dod ha implementato ha, quindi, aperto il mercato difesa a fornitori non tradizionali ed ha facilitato l’abbattimento delle barriere che impedivano ai nuovi attori di lavorare con la Difesa attraverso l’efficientamento dei processi di approvvigionamento e rendendo l’ottenimento delle autorizzazioni di sicurezza del personale coinvolto, più rapide.

Nel mondo Gcap, nel Regno Unito e in Giappone sono stati introdotti nuovi modelli di procurement, e stesso approfondimento sta avvenendo in Italia.

Nel nuovo scenario, il sistema difesa deve adattarsi al mondo digitale/IA e alle metodologie di lavoro di queste nuove aziende, generalmente orientate a realizzare prodotti in un approccio pratico e rapido, anche denominato del minimo praticabile – partendo dallo specifico problema (bottom-up), realizzano un prodotto prototipico funzionante, lo testano, ne misurano le prestazioni essenziali e continuano, se necessario, lo sviluppo e produzione.

In questa ottica anche il Gcap è progettato per implementare cicli di evoluzione/aggiornamento più frequenti: il concetto progettuale del Gcap vede infatti il software come la parte essenziale della piattaforma e l’hardware viene progettato attorno ad esso, prevedendo di poter inserire e rimuovere moduli hardware, con modalità relativamente semplici, in funzione delle esigenze.

In sintesi, alla Difesa è richiesto di strutturare e meglio comunicare il processo in corso per coltivare un ecosistema più dinamico di aziende, centri di ricerca e università e facilitarne l’avvicinamento alle realtà militari.

Per procedere rapidamente con questa trasformazione, appare opportuno: sviluppare ulteriori modalità in cui start-up e Pmi possano collaborare sia con i Prime strategici ma anche, e soprattutto, con gli enti della Difesa per rendere capacità e competenze direttamente disponibili senza intermediari; inviare un segnale chiaro ai mercati dei capitali, dell’interesse della difesa allo sviluppo di un ecosistema di aziende di tecnologie duali ed aumentare così l’appetito degli investitori (si osserva nell’Unione europea una impennata di investimenti venture capital che a ottobre 2024 era pari a 530 milioni di dollari, già più del doppio del 2023); maggiore attenzione a promettenti ricerche e sviluppi, in fase iniziale, con potenziali applicazioni duali, per aiutare a tradurre idee e concetti in capacità sul campo e su più ampia scala (anche per favorire il superamento della fase della cosiddetta death valley, la fase di passaggio dal prototipo al prodotto finale in cui, anche ottime iniziative, possono rischiare di esaurirsi senza raggiungere la produzione).

In sintesi, la digitalizzazione della difesa ha aperto ampie opportunità per società venture capital e private equity di investire nel settore. Il Cesma vuole cogliere questa sfida affrontando alcune di queste fondanti questioni in una conferenza dedicata a creare un momento di approfondimento. L’obiettivo sarà quello di avviare una discussione su alcuni elementi chiave del processo descritto quali, ad esempio, lo sviluppo di possibili nuovi semplificati processi di acquisizione (eventuali/ulteriori deroghe al codice appalti), nuovi processi di definizione di requisiti militari e, non ultimo, acquisire conoscenze e lessons learned su modalità/azioni per sviluppare l’appetito di finanziatori privati all’investimento in tecnologie duali di interesse difesa.