Fino a quando il mondo aveva una leadership indiscussa, l’Europa e il suo gruppo di Paesi poteva mantenere una condizione subalterna. Ma se si va verso un altro tipo di assetto globale, l’Europa ha bisogno di rimboccarsi le maniche, e iniziare a ragionare davvero come la terza potenza globale. Condizione che richiede coraggio, investimenti, influenza

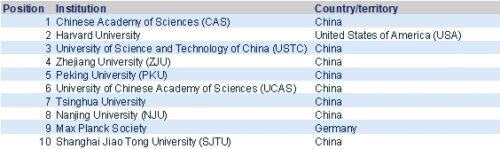

Nella grande sfida tra Cina e Usa, anche nel campo della ricerca l’Europa arranca. Lo afferma il Nature Index, una classifica che misura il numero di articoli scientifici pubblicati sulle riviste scientifiche più influenti in campo accademico. L’indice mostra una top-ten che vede una posizione dominante da parte delle istituzioni cinesi che, occupano tutte le posizioni ad eccezione del secondo posto (detenuto da Harvard) e del nono (detenuto dalla Max Plank Society – Germania).

Malgrado la top-ten sia tutta cinese, gli Stati Uniti detengono ancora il primato complessivo per numero di articoli pubblicati: 100.322 contro i 98.908 della repubblica di Xi Jinping. Si tratta, e i numeri son chiari, di un primato precario, e che mostra come anche in questo ambito, la competizione tra le due nazioni abbia esteso l’agonismo a tutti i campi sociali.

Malgrado la top-ten sia tutta cinese, gli Stati Uniti detengono ancora il primato complessivo per numero di articoli pubblicati: 100.322 contro i 98.908 della repubblica di Xi Jinping. Si tratta, e i numeri son chiari, di un primato precario, e che mostra come anche in questo ambito, la competizione tra le due nazioni abbia esteso l’agonismo a tutti i campi sociali.

Al di là di questi aspetti, l’analisi dell’indice consente di indagare anche altre dimensioni interessanti. In primo luogo il numero di istituzioni che, per Nazione, sono state conteggiate. Anche qui il primato è made in USA, con 3.976 istituzioni inserite nel ranking, contro le 3.028 cinesi.

Un dato che, rapportato al numero di articoli pubblicati per ciascuna istituzione, mostra una struttura della ricerca che in Cina è molto più concentrata, con un centro di ricerca che pubblica una quota significativa delle ricerche totali. Basta guardare la differenza tra il numero di articoli pubblicati, rispettivamente dalla prima e dalla seconda istituzione cinese e statunitense. Per gli Usa, la Harvard University ha pubblicato 3.883 paper; il MIT 2.107. La condizione cambia molto se guardiamo gli omologhi cinesi: la Chinese Academy of Science ha infatti all’attivo nel 2024, un totale di 9.425 paper contro i 3.923 della University of Chinese Academy of Science.

Ci sono vari modi di intendere questo tipo di dato: da un lato, infatti, si può affermare che una concentrazione così alta possa avere degli effetti negativi, perché concentrare una così alta quantità di ricerca in un unico polo può avere degli effetti negativi in termini di diffusione della conoscenza; d’altro canto, però, sapere che ci sono dei poli in cui si fa ricerca ad altissimo livello, e che quindi ci sia un fermento culturale così importante, può avere degli impatti positivi su tutte le persone che frequentano quei luoghi. Perché in fondo non bisogna dimenticarsi degli aspetti umani: è innegabile che un team di lavoro composto da potenziali premi Nobel del futuro sia professionalmente più stimolante rispetto ad un team in cui, il premio Nobel non è assolutamente considerato.

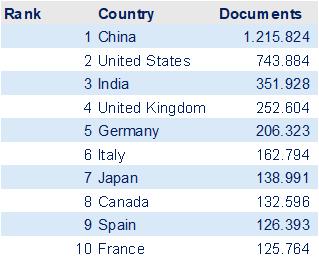

È con questa logica che quindi può essere utile andare a vedere il posizionamento “per Paese” legato al “conteggio” degli articoli pubblicati. Si tratta della prima classifica in cui l’Europa pare essere più presente. Tuttavia, ed è questo un dato di cui bisogna tener conto, mettendo insieme gli articoli pubblicati da Francia, Germania, Italia e Spagna, non si raggiunge lo stesso numero di articoli che invece ha la Cina. Basti guardare la mappa della ricerca in scienze naturali per comprendere che l’Europa, anche in questo, non tiene il passo dei grandi giganti del globo.

Evidenza ancora più lampante se ci si concentra sul nostro Paese: nel 2024, l’Italia ha pubblicato un totale di 12.874 articoli, poco più della Spagna e meno della metà di Germania e Francia. L’Istituto italiano con ranking più alto a livello globale (tenendo conto sia del conteggio che dello share), è al 95° posto, ed è l’istituto Nazionale di Fisica Nucleare, mentre gli altri sono tutti abbondantemente lontani dai primi 100.

Evidenza ancora più lampante se ci si concentra sul nostro Paese: nel 2024, l’Italia ha pubblicato un totale di 12.874 articoli, poco più della Spagna e meno della metà di Germania e Francia. L’Istituto italiano con ranking più alto a livello globale (tenendo conto sia del conteggio che dello share), è al 95° posto, ed è l’istituto Nazionale di Fisica Nucleare, mentre gli altri sono tutti abbondantemente lontani dai primi 100.

Ancora una volta, il dato quantitativo è importante, perché fornisce una traccia di interpretazione anche della dimensione qualitativa, organizzativa, e umana. Per intenderci, di tutti i centri italiani conteggiati nell’articolo, il numero di centri che ha pubblicato un solo articolo nell’anno (215) è di gran lunga superiore ai centri che hanno pubblicato dagli 11 agli 886 articoli (102).

Cosa è possibile intuire da un dato di questo tipo? In primo luogo il fatto che la ricerca, anche nel nostro Paese, pare essere molto concentrata. E senza i “numeri” che invece fanno Cina e USA, il discorso sul clima culturale, va detto, vale un po’ meno. In secondo luogo che, probabilmente, i centri non dispongono di sufficienti risorse (umane, strumentali e materiali), e quindi si concentrano su poche ricerche di alto rilievo, pur continuando a pubblicare tantissimi paper, dato che, come rilevato stesso da Nature, in Italia ci sono alcuni ricercatori che arrivano a pubblicare in media anche un paper a settimana. E questo è un altro elemento degno di nota. Perché per lo stesso anno, l’Italia, secondo dati Scopus, era la sesta produttrice al mondo di ricerca (su tutte le materie).

Chiaramente, non tutte le ricerche possono essere di tale rilevanza da essere inserite nel panel delle riviste considerate dal Nature Index. E nemmeno si possono necessariamente porre in relazione il numero totale di ricerche e il numero di ricerche condotte in specifici ambiti. Pur tenendo in considerazione tutte queste premesse, probabilmente, sia che si tratti d’Italia, sia che si tratti d’Europa, è forse giunto il momento di ragionare con un briciolo d’ambizione in più.

Chiaramente, non tutte le ricerche possono essere di tale rilevanza da essere inserite nel panel delle riviste considerate dal Nature Index. E nemmeno si possono necessariamente porre in relazione il numero totale di ricerche e il numero di ricerche condotte in specifici ambiti. Pur tenendo in considerazione tutte queste premesse, probabilmente, sia che si tratti d’Italia, sia che si tratti d’Europa, è forse giunto il momento di ragionare con un briciolo d’ambizione in più.

Fino a quando il mondo aveva una leadership indiscussa, l’Europa e il suo gruppo di Paesi poteva mantenere una condizione subalterna. Ma se si va verso un altro tipo di assetto globale, l’Europa ha bisogno di rimboccarsi le maniche, e iniziare a ragionare davvero come la terza potenza globale. Condizione che richiede coraggio, investimenti, influenza. Senza questa visione, che si tratti di ricerca, di arte, di produzione o di commercio, l’Europa non potrà che avere un ruolo sempre più marginale. Marginale almeno quanto molti dei paper che vengono pubblicati.