Le nuove tariffe doganali non sono solo una misura economica, ma anche un modo per esercitare pressione sui partner. Trump le usa infatti come strumento di negoziazione. Ed è proprio una negoziazione quella a cui dovrebbe mirare l’Europa. Conversazione con Valbona Zeneli, senior fellow presso Europe Center e la Transatlantic Security Initiative dell’Atlantic Council

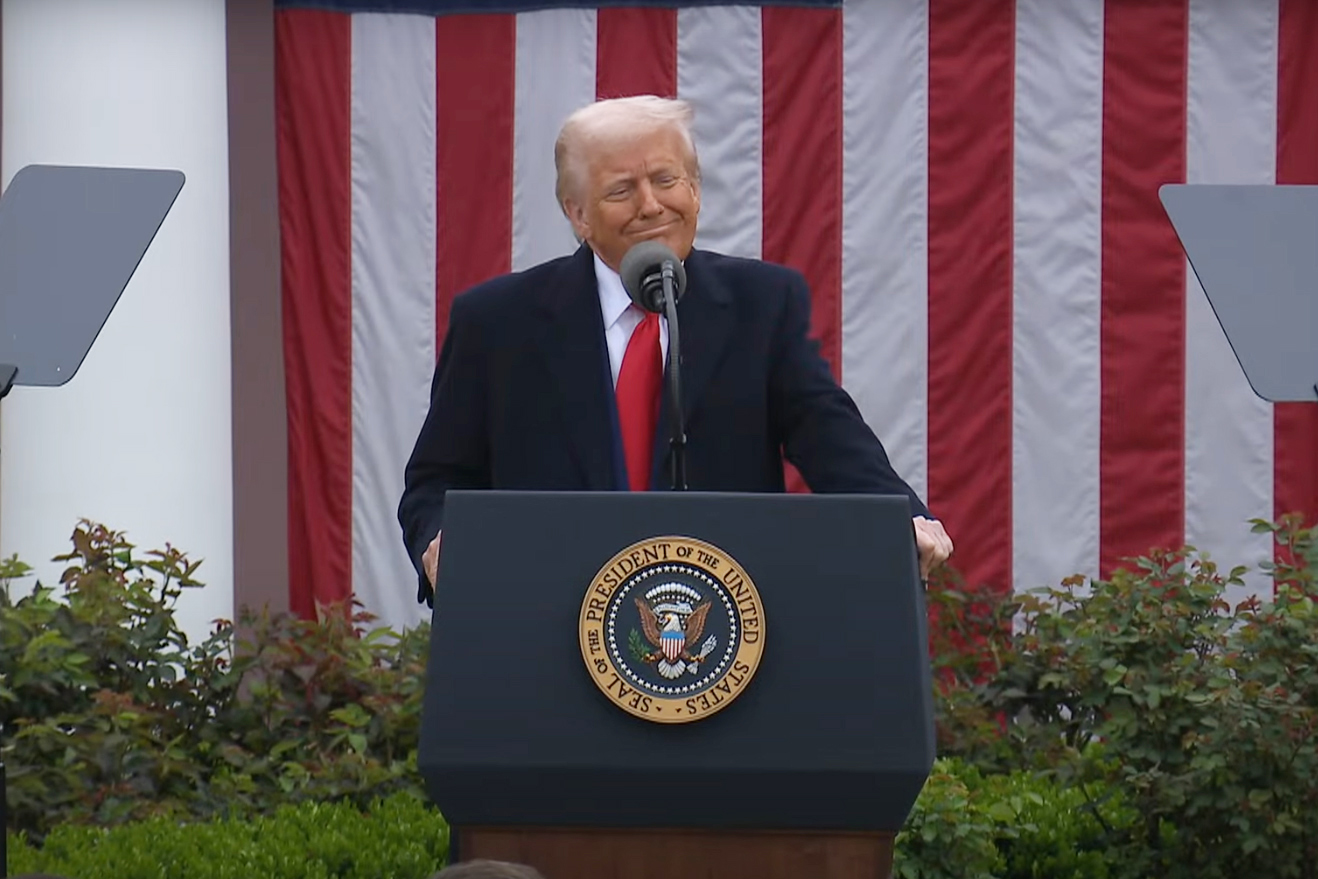

In diretta televisiva mondiale, in occasione di quello che lui stesso ha definito come il “Liberation Day”, circondato da esponenti dell’amministrazione e dai rappresentanti dei media, il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato l’imposizione di una serie di dazi relativi alle importazioni provenienti da una serie di altri Paesi. Passando da rivali dichiarati degli Usa, come la Cina, a Paesi considerati partner, come la Corea del Sud, il Giappone, Taiwan e Paesi-membri dell’Unione Europea. A cosa porterà questa decisione? Formiche.net ne ha parlato con Valbona Zeneli, nonresident senior fellow presso Europe Center e la Transatlantic Security Initiative dell’Atlantic Council.

Come possiamo interpretare gli annunci fatti da Trump nelle scorse ore riguardo all’imposizione di nuove tariffe doganali verso diversi attori globali?

Secondo me ieri sera, nel dichiarare quelli che ha definito “dazi reciproci”, il presidente Trump ha mantenuto una delle promesse chiave della sua campagna elettorale: quella di aumentare le tasse sui beni stranieri per ridurre il divario rispetto ad alcuni Paesi che, secondo il Presidente, imponevano ingiustamente dei dazi ai prodotti americani. Interessante notare anche come si è svolta la conferenza stampa, con tutto il gabinetto presente e di fronte ai media: in quel contesto stava ancora parlando al suo elettorato, in una sorta di prosecuzione della campagna elettorale per rimarcare che aveva mantenuto fede alle promesse fatte prima del novembre dell’anno scorso. Un mantra, quello di aver mantenuto le sue promesse, che ha ripetuto più volte anche sui suoi canali social. Ma per capire cosa sono questi dazi, non ci si può certo limitare a questa lettura. Ce ne sono altre, come quella economica e quella diplomatica.

Partiamo da quella economica.

Trump considera le tariffe doganali come uno strumento per raggiungere quattro obiettivi principali. Il primo è senza dubbio quello di limitare il flusso di Fentanyl e delle sue limitazioni legali negli Stati Uniti, sulla falsa riga di quanto abbiamo già visto con il Canada, con il Messico e con la Cina. Il secondo è quello di livellare il campo di gioco con alcuni partner commerciali, secondo una visione rigidamente binaria del commercio per cui le esportazioni sono positive per gli Usa, mentre le importazioni implicano solo svantaggi. Il terzo punto è quello di aumentare le entrate del governo, tema di rilievo nella narrazione seguita dall’amministrazione Usa, soprattutto riguardo alle questioni del deficit commerciale e del debito. Infine, l’ultimo punto sarebbe quello di stimolare la manifattura domestica. Tutti e quattro questi obiettivi sono individuabili nei dazi annunciati ieri. Non a caso, stamani sulla pagina internet della Casa Bianca è stato pubblicato un articolo che raccoglie tutti gli studi di think thank e atenei che dimostrano come i dazi imposti durante la prima amministrazione Trump si siano rivelati efficaci per gli obiettivi di cui sopra. Molto dei quali sono stati, tra le altre cose, mantenuti anche dall’amministrazione Biden.

E quella diplomatica?

Trump parla, non a caso, di dazi reciproci. Da una parte, per esercitare più pressione sui partner commerciali durante eventuali future negoziazioni, così da accrescere il potere negoziale degli Stati Uniti e portare alla firma nuovi accordi commerciali più graditi a Washington. Dall’altra, però, i dazi potrebbero diventare uno strumento punitivo, che potrebbe essere utilizzato al posto delle sanzioni.

A tal proposito, tra i Paesi oggetto delle sanzioni annunciate da Trump non c’è però la Federazione Russa, verso la quale lo stesso Presidente Usa aveva più volte minacciato sanzioni negli scorsi giorni…

Vero. Secondo me la Casa Bianca ha deciso di aspettare perché si sta ancora portando avanti il percorso negoziale sul conflitto in Ucraina, e l’amministrazione sta sperando di arrivare ad un accordo. E in questo caso la decisione di non imporre (per ora) dazi contro i prodotti russi viene usato proprio come uno strumento. Se poi non si arrivasse ad alcun accodo, soprattutto per colpa di Mosca, è molto probabile che gli Stati Uniti imporranno dei dazi altissimi nei confronti della Federazione Russa, proprio secondo la logica punitiva di cui parlavo poco fa.

Trump non si cura dei rischi politici, soprattutto verso i Paesi partner?

Trump ha una visione marcatamente commerciale. Non a caso ha annunciato dazi più alti verso quei Paesi che hanno un deficit commerciale più alto con gli Stati Uniti. All’Inghilterra, ad esempio, sono stati imposti dazi del 10% perché ha un deficit molto minore rispetto all’Unione Europea. Anche se non se ne parla spesso, i dazi degli Stati Uniti sono generalmente più bassi di quelli applicati da altri Paesi: certamente ci sono settori molto “protetti”, ma secondo l’Organizzazione Mondiale del Commercio il dazio medio ponderato sugli scambi commerciali ammonta al solo 2,2% negli Usa, rispetto al 2,7% nell’Unione Europea, al 3% in Cina, al 12% in India, e così via. Vedrei i dazi come uno strumento di negoziazione che magari porterà ad un accordo. Ricordiamo quanto è successo con la Cina durante la prima amministrazione Trump, quando dopo “una guerra di dazi” alla fine Washington e Pechino sono riusciti a firmare la “fase uno” di un accordo, che non è stato poi implementato per una serie di ragioni.

Il primo ministro italiano Giorgia Meloni si è dichiarata contraria ai dazi e ha detto che bisogna lavorare con gli Stati Uniti per risolvere la questione. Cosa ne pensa?

Sono d’accordo con il presidente Meloni. L’Unione Europea deve avere la saggezza di non rispondere subito con altri dazi e di cercare un negoziato. Una guerra commerciale non sarebbe buona per le relazioni transatlantiche. A partire dalla dimensione economica: 16 milioni di lavoratori americani ed europei devono direttamente il loro sostentamento all’economia transatlantica, un’economia da 9,5 trilioni di dollari che de facto è la relazione economicamente più reciprocamente vantaggiosa al mondo. Ma un eventuale scontro non porterebbe niente di buono nelle relazioni politico-economiche transatlantiche. Non soltanto con dei prezzi più alti, ma anche con un calo di fiducia per quanto riguarda le relazioni economiche, che rischierebbe di portare a una riduzione degli investimenti diretti esteri bilaterali. Gli Usa sono il mercato più grande per gli investimenti europei, e viceversa. Per questo l’Ue deve ragionare in modo strategico, e guardare alle difficoltà delle industrie americane.

Si spieghi meglio…

Pensiamo ad un mercato particolare, come per esempio quello dei prodotti agricoli. Il dazio medio ponderato negli Usa è del 4%, in Europa c’è un dazio che è del 9%. O ancora l’industria delle auto, con delle tariffe doganali del 2,5% per le auto europee che entrano nel mercato Usa, contro il 10% di dazi per le automobili Usa che entrano in Europa. Ma anche in settori relativi alla tecnologia e ai servizi la situazione è simile. L’Ue dovrebbe lavorare su simili questioni, seguendo un approccio di negoziazione diplomatica che in un futuro potrebbe portare ad uno zero-tariffs approach nel mercato transatlantico. Anche perché soltanto così questo mercato potrà avere una posizione di forza per gestire la sfida maggiore per l’economia mondiale, ovvero quella cinese. Bisogna vedere questa crisi come un’opportunità per incrementare gli scambi economici, non soltanto commerciali, tra le due sponde dell’Atlantico. Un po’ come quanto avvenuto nel 2018.

A cosa si riferisce?

In un contesto di escalation delle tensioni commerciali, Trump ha proposto di eliminare tutte le tariffe, le barriere commerciali e i sussidi tra gli Stati Uniti e l’Ue. Ciò è avvenuto durante i colloqui con l’allora presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, in visita a Washington per negoziare un’attenuazione della disputa commerciale. Purtroppo l’idea non si è mai concretizzata, in parte a causa di disaccordi sull’agricoltura: Trump voleva un maggiore accesso degli Stati Uniti ai mercati agricoli dell’Ue, ma l’Ue era riluttante a includere l’agricoltura in qualsiasi accordo. Tuttavia, gli Stati Uniti e l’Ue hanno comunque concordato di lavorare per ridurre le barriere commerciali e aumentare gli scambi in alcuni settori, come il liquified natural gas e la soia.