Nel 2013 i negoziati erano stati avviati con l’obiettivo di dare vita alla più grande area di libero scambio esistente, riducendo e rimuovendo dazi e barriere non tariffarie. Una buona base di partenza per riprendere i negoziati sarebbe già disponibile, anche andando ad ampliare gli ambiti oggetto di accordo, con l’ambizioso obiettivo di governare questa delicata fase geo-economica e geo-politica. L’intervento di Mario Angiolillo

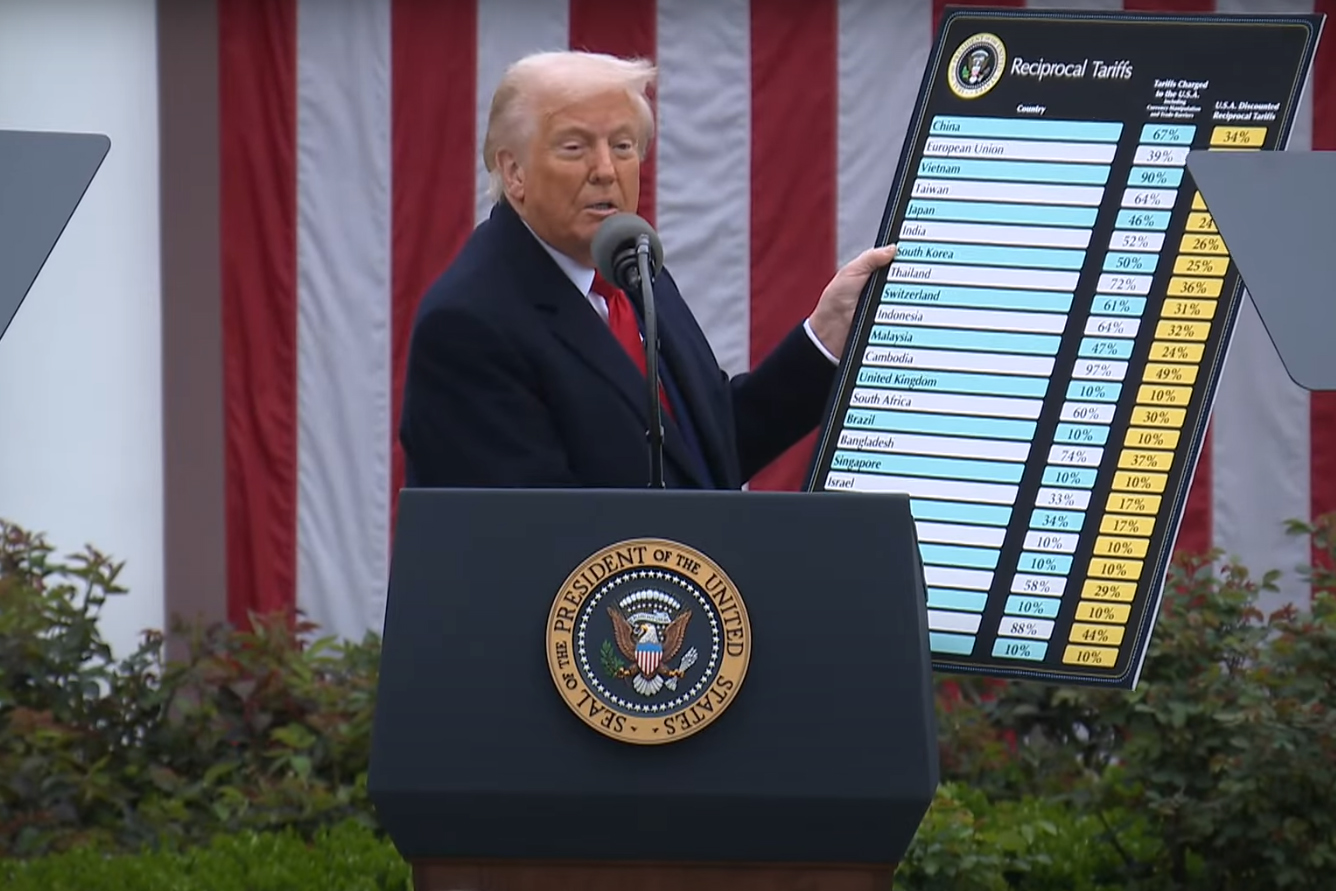

Il cosiddetto “Liberation Day” voluto dall’attuale amministrazione Usa con l’annuncio di una nuova politica di dazi non rappresenta una novità nella strategia dell’amministrazione Trump.

Già durante il suo precedente mandato gli Stati Uniti avevano istituito dazi su diversi beni, richiamando la sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, come risposta al persistente deficit della bilancia commerciale americana. A questi dazi si erano poi sommati dazi antidumping, per quei prodotti stranieri immessi nel mercato americano ad un prezzo più basso di quello applicato sul mercato domestico di provenienza, e dazi compensativi per contrastare le misure a favore dell’export messe in campo da Paesi esteri per favorire la penetrazione nel mercato Usa.

Questa volta, però, l’entità dei dazi applicati è sostanzialmente più generalizzata e di entità ben più elevata. E va a mettere fortemente in discussione anche accordi di libero scambio quale l’Usmca, l’accordo tra Stati Uniti, Messico e Canada.

Guardando alla nostra sponda dell’Atlantico, e quindi ai beni provenienti dalla Ue, si giungerebbe, secondo alcune prime analisi, ad un dazio medio pesato per il commercio americano di circa il 13% rispetto al circa 3% del periodo attuale.

Un incremento sostanziale, che andrebbe ad incidere negativamente su settori primari per l’economia europea, che fanno registrare attualmente i maggiori risultati in termini di export verso gli Usa, tra cui macchinari, prodotti chimici, cibo e bevande.

Questo porterebbe ad una flessione del Pil nell’ area euro, che potrebbe essere addirittura maggiore in caso di istituzione di dazi ritorsivi sui prodotti importati dagli Usa. Senza sottovalutare gli effetti sulle dinamiche inflattive. Ovviamente tali effetti, di riduzione del Pil e di carattere inflattivo, colpirebbero anche l’economia statunitense. Da valutare invece l’entità dell’incremento delle entrate per effetto dei dazi e la possibile crescita della produzione interna nei settori protetti.

Tale politica è motivata dalla volontà di riequilibrare la bilancia commerciale americana, ed il deficit commerciale con alcuni tra i principali partner/competitor sullo scacchiere internazionale. Ma rappresenta inoltre un importante tassello della politica negoziale che aveva contraddistinto anche il precedente mandato presidenziale di Donald Trump.

Il dialogo tra Washington e Bruxelles, per trovare una soluzione e contenere gli effetti negativi per l’economia, dovrà quindi svolgersi su più livelli. Quello prettamente economico/commerciale, ma anche quello diplomatico generale, ad esempio per quanto attiene ai rapporti Usa-Ue all’interno della Nato. E nel fare questo, così come nel determinare le contromisure, è necessario che i 27 Stati membri restino coesi.

A questo punto però lasciamoci andare ad una provocazione, seppur con diverse fondamenta: e se si cambiasse paradigma, e per ristabilire corrette relazioni transatlantiche si ripartisse dal Ttpi (Transatlantic Trade Investment Partnership)?

Nel 2013 i negoziati erano stati avviati con l’obiettivo di dare vita alla più grande area di libero scambio esistente, riducendo e rimuovendo dazi e barriere non tariffarie. Ma potendo andare anche oltre, rendendo il Ttpi un Comprehensive Agreement che vada a regolare non solo lo scambio di merci e servizi ma anche numerose altre materie. L’accordo si arenò principalmente sulla mancata definizione di regolamenti tecnici, standard, regole sanitarie e fitosanitarie condivise. Ma una buona base di partenza per riprendere i negoziati sarebbe già disponibile, anche andando ad ampliare gli ambiti oggetto di accordo, con l’ambizioso obiettivo di governare questa delicata fase geo-economica e geo-politica.

Accanto a questo, ad esempio, sarebbe poi indispensabile ridare centralità alla Wto, aggiornandone gli strumenti e le modalità operative. Sono molti i temi in gioco, e tra questi, non secondaria, la necessità di non dare per vinto un approccio improntato al multilateralismo.