Il progetto cinese SpaceSail non è solo una risposta a Starlink, ma un tassello di una strategia più ampia. “E non si limitano soltanto al lato civile, ma anche alla dimensione militare”, nota il ricercatore della Cornell University

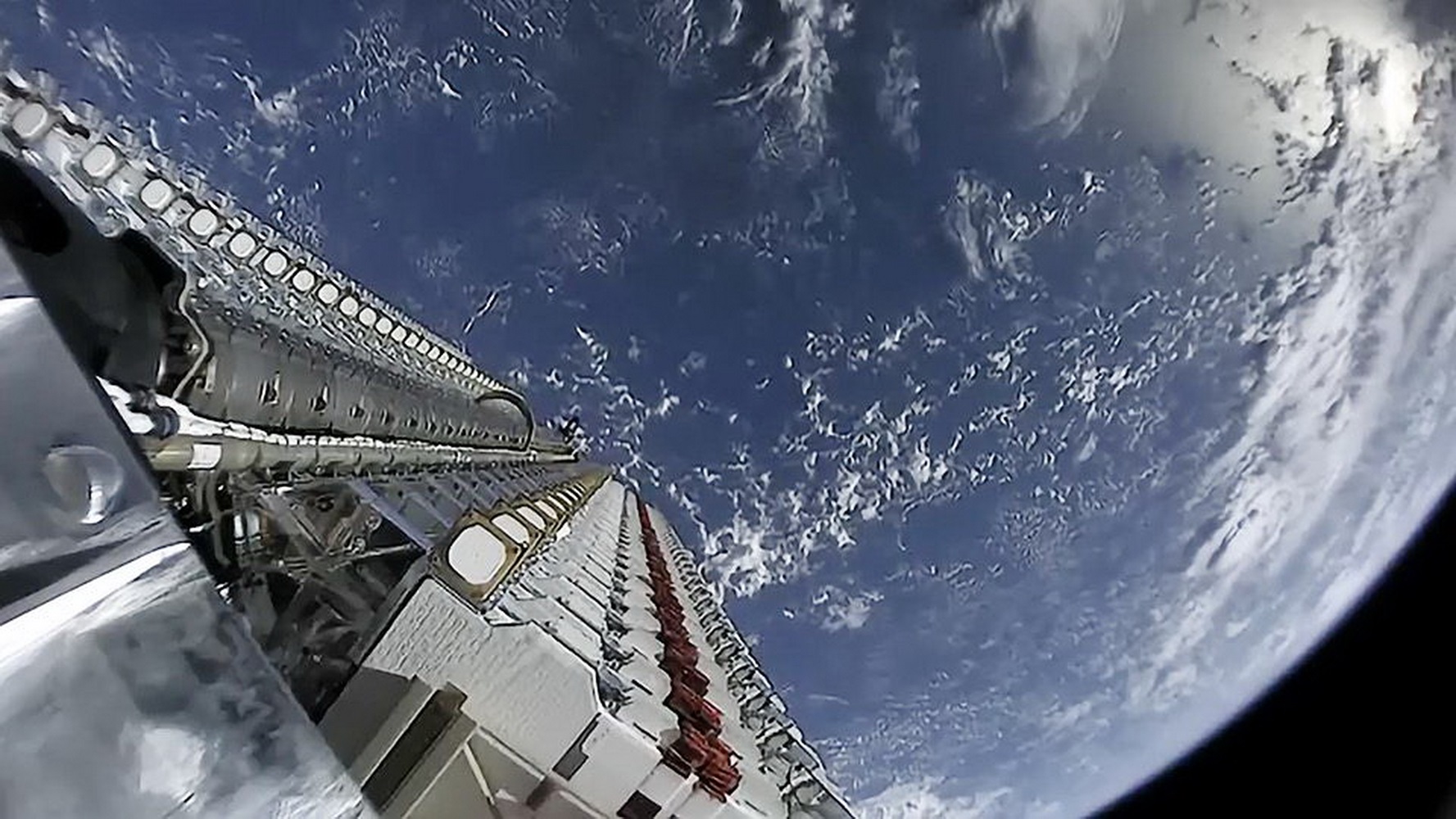

La Cina accelera sul fronte dello spazio con SpaceSail, la sua costellazione di satelliti pensata per estendere la copertura internet a livello globale. Ma dietro all’aspetto tecnico si nasconde una più ampia riflessione sul futuro delle telecomunicazioni, sulla sicurezza delle reti e sull’equilibrio tecnologico globale. Il ricercatore della Cornell University Nicolò Boschetti ha accettato di rispondere alle domande postegli da Formiche.net sulla questione.

SpaceSail è il “rivale” cinese di Starlink, su cui ultimamente Pechino sta investendo molto. Vuole soltanto recuperare terreno o piuttosto ha paura di non avere più “spazio”?

Sicuramente non è per via della mancanza di spazio fisico. SpaceSail, esattamente come Starlink, Kuiper e altre mega-costellazioni satellitari per le telecomunicazioni internet sfruttano satelliti in Leo, cioè Low Earth Orbit, dove nonostante il crescente affollamento c’è ancora molto spazio. È più che altro in orbita geostazionaria il settore nel quale, nonostante le proporzioni immense, si sta progressivamente esaurendo lo spazio per nuovi satelliti e servizi, ma è un problema di frequenze più che di spazio.

A cosa allude?

Al fatto che il crescente sviluppo di questi servizi potrebbe portare alla saturazione delle bande di frequenza allocate per comunicazioni satellitari, che, pur essendo numerosissime, sono una risorsa limitata e regolamentata a livello internazionale dall’Itu (International Telecommunication Union). Guardando al problema da questa prospettiva, vi è sicuramente una pressione maggiore nei confronti degli attori che si stanno mobilitando più di recente rispetto ai “pionieri” come SpaceX.

Quali vantaggi comporta dotarsi di una simile infrastruttura satellitare?

Molteplici. E non si limitano soltanto al lato civile, ma anche alla dimensione militare. L’utilizzo di Starlink nel conflitto in Ucraina ne è la prova lampante. Inoltre, la Repubblica Popolare Cinese necessita di un’architettura satellitare di questo genere se vuole portare mantenere la propria posizione dominante nelle tecnologie per le comunicazioni mobili, soprattutto in relazione allo sviluppo del protocollo 6G nel corso dei prossimi anni.

Che cosa si intende esattamente per protocollo 6G?

Ad oggi abbiamo tre sistemi fondamentali per la trasmissione di grandi moli di dati: la fibra ottica, che sia terrestre o sottomarina; tecnologie mobili e cellulari come 4G e 5G, dove dei ripetitori e antenne che ricevono dati dai cavi li inviano poi via wireless ai singoli terminali, come ad esempio i nostri dispositivi personali; infine ci sono i satelliti, come nel caso di Starlink ma anche di SpaceSail. L’obiettivo del 6G è di integrare in maniera più efficiente le tecnologie cellulari con quelle satellitari, creando una versione “potenziata” del 5G attraverso l’integrazione di spazio e terra, grazie anche all’utilizzo di stazioni intermedie come palloni stratosferici o addirittura droni che ridurrebbero la distanza tra segnale e utente, così da diminuire la latenza e dispendio energetico. Una simile tecnologia migliorerà la velocità della connessione, la copertura delle aree rurali, ma potrebbe anche ridurre il numero di ripetitori terrestri aumentando, allo stesso tempo, la larghezza di banda. Una simile ubiquità del segnale, unita a prestazioni altissime, potrebbe rivoluzionare settori come l’Internet-of-Things, la connettività per il settore dei trasporti, la medicina a distanza e tanti altri.

Sul piano militare il 6G quanto impatterebbe?

Relativamente. Certo, ridurre la latenza e aumentare la copertura porterebbe grandi benefici in ambito di C4Isr. Ma il 6G, esattamente come il 5G, sarà una tecnologia prettamente civile; il punto, sul piano militare, è dotarsi di infrastrutture, principalmente satellitari, sufficientemente avanzate tale da connettere in modo sicuro e performante tutti gli asset sul campo; dal singolo soldato fino ai droni sottomarini.

Infrastruttura che Pechino sembra star sviluppando molto rapidamente…

A questo contribuiscono una serie di fattori. A partire dal sistema “centralizzato” della Repubblica Popolare, che ha gioco facile nel concentrare le risorse in progetti di rilevanza strategica, riducendo la frammentazione tipica dei nostri mercati. Inoltre, grazie al reverse engineering di materiale più o meno ottenibile sul mercato privato, Pechino ha potuto accelerare notevolmente i suoi sforzi di ricerca e sviluppo. A questo si aggiunge il fatto che in Cina l’expertise in ambito accademico continua a crescere in modo costante, unitamente alla particolare porosità dei confini tra la dimensione militare e quella civile. Il combinato disposto di questi fattori sta portando a risultati rapidi. Il progetto SpaceSail, per esempio, è senza dubbio molto ambizioso, con l’obiettivo di mettere in orbita 600 satelliti entro il 2025 e di arrivare a disporre di 14.000 satelliti in totale, così da avere una copertura globale.

E l’Occidente non è in grado di agire in modo centralizzato?

Non secondo le dinamiche cinesi, ma sì. Un esempio illuminante in questo senso è quanto avvenuto con lo sviluppo dell’hybrid space architecture americana, una complessa architettura atta ad armonizzare e integrare diversi operatori satellitari ed i loro sistemi. La necessità di questa armonizzazione è emersa in relazione alla fornitura di immagini satellitari alle forze armate statunitensi, che venivano fornite al 70% da un operatore, al 20% da un altro, al 5% da un altro e così via; il problema era la mancanza di un sistema unificato che portasse in modo efficiente le informazioni dal singolo satellite all’operatore sul campo. A quel punto la Defense Innovation Unit del pentagono ha lanciato una sorta di “chiamata alle armi” a tutti gli operatori del settore per avviare la necessaria integrazione, ovvero di creare una sorta di “calderone comune” per tutti i dati satellitari. Le aziende hanno risposto e, sotto la guida della Diu nel ruolo di direzione strategica centrale, stanno portando avanti lo sviluppo di questa architettura ibrida. Si tratta di guardare avanti e capire quali siano le priorità strategiche. In questo Pechino è stata estremamente brillante ai tempi, come nel caso dello sviluppo del 5G. Prima del bando delle stesse, gli Stati Uniti pullulavano di antenne Huawei. E in Europa molte di quelle antenne sono ancora presenti e attive.

Una più forte cooperazione transatlantica in questo settore potrebbe aiutare?

Se si vuole giocare ad armi pari con la Cina, direi di sì. Basti pensare alle diverse supply chain tecnologiche. Nel corso degli anni la Cina si è sforzata per rendersi sempre più autosufficiente da questo punto di vista. E i risultati sono tangibili, come dimostra il fatto che, nonostante l’embargo statunitense sui più moderni processori Nvdia usati per l’intelligenza artificiale, Pechino sia riuscita a sviluppare un’IA capace di competere con ChatGPT. La Repubblica Popolare mira a diventare un colosso tecnico-scientifico che disponga al suo interno di tutto il materiale necessario a portare avanti lo sviluppo tecnologico. In Occidente la supply chain è più distribuita tra i due lati dell’Atlantico. Sul piano puramente infrastrutturale le eccellenze sono in Europa, come Ericsson o Nokia, così come vi sono eccellenze nella supply-chain dei microprocessori, mentre negli Stati Uniti realtà come Cisco hanno il primato per quel che riguarda la produzione di router, di controlli industriali et similia, ma anche di software o di semiconduttori. In questo frangente l’interdipendenza tra le due sponde dell’Atlantico è fondamentale. Soprattutto con un avversario del calibro di Pechino.