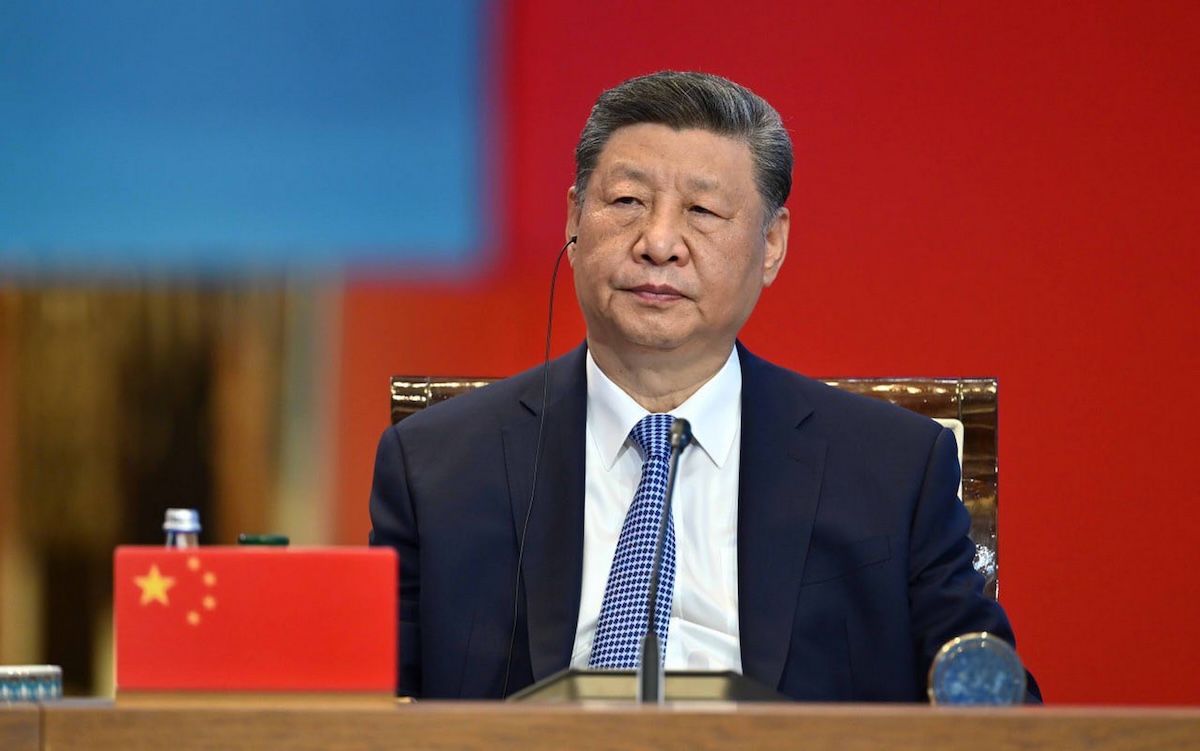

La storia del Pcus, del Pcc e la situazione globale non spingono la Cina di Xi verso riforme democratiche. Ma le contraddizioni interne creano fratture che altrimenti potrebbero essere difficili da controllare. L’analisi di Francesco Sisci, direttore di Appia Institute

Nel 2012, l’anno in cui Xi Jinping prese il potere, ricorreva il 63° anniversario del governo del Partito Comunista Cinese (PCC) in Cina. Fu un periodo di profonda crisi sia all’interno del partito che del Paese, segnato da precedenti preoccupanti nella storia del Partito Comunista dell’Unione Sovietica (PCUS).

Nel 1980, in occasione del 63° anniversario del governo del PCUS, scoppiò in Polonia la più grande e profonda protesta dell’Impero Sovietico. Nel 1956, 24 anni prima, il potere sovietico era stato scosso per la prima volta dalla rivolta di Budapest. Nel 1968, 12 anni dopo, fu la volta di Praga. Entrambe le proteste erano state represse nel sangue.

Sembrava che questo fosse il destino anche per Varsavia, ma poi le cose si complicarono. Un papa polacco sedeva a Roma, parlando con gli operai in sciopero nei cantieri navali polacchi, ma anche a Washington, dove un fervente cattolico guidava la CIA. Le proteste non si limitarono a una singola città, ma si diffusero in tutto il Paese. La Polonia era più grande dell’Ungheria o della Cecoslovacchia.

Il governo polacco era consapevole dei rischi in corso e cercava una via d’uscita che garantisse un equilibrio tra stabilità e riforme. A Mosca, si percepiva anche la stanchezza nei confronti della linea dura nei confronti dei manifestanti che, in sostanza, non erano apertamente anticomunisti, ma auspicavano un socialismo più umano e libero. L’URSS aveva risposto alle pressioni liberali principalmente attraverso la repressione fin dalla sua presa del potere nel 1917. L’approccio sembrava ormai inattuabile. Non aveva impedito alla ciclica emergenza politica di sovvertire il sistema. Era necessaria una risposta diversa, più tollerante.

La combinazione caotica e disordinata di tutti questi fattori portò, pochi anni dopo, a un tentativo di riforme sotto Gorbaciov. Queste riforme alla fine fallirono, come dimostrato da un tentativo di colpo di Stato da parte dei falchi, e 12 anni dopo, l’URSS giunse al termine.

Cina 2012

Nel 2012, la Cina si è trovata ad affrontare una situazione simile. Per trent’anni, la Cina aveva sperimentato una formula diversa dal modello sovietico: concedere gradualmente libertà economiche e personali, sopprimendo al contempo quelle politiche. I sovietici avevano represso la libertà economica e politica.

Praticamente, più o meno nello stesso periodo delle riforme di Deng Xiaoping nel 1980, scoppiò a Pechino una protesta sul muro del quartiere centrale di Xidan, che chiedeva la “quarta modernizzazione”: la democrazia. La protesta fu repressa, ma non dimenticata. Nel 1989, scoppiò di nuovo in piazza Tienanmen.

Nel 1999, dieci anni dopo, emerse la crisi del Falun Gong. E nel 2012, quasi un decennio dopo, il Paese era di nuovo in difficoltà. Il capo della polizia della vitale città di Chongqing, stretto collaboratore del membro del Politburo Bo Xilai, fuggì all’ambasciata americana con una pila di documenti segreti. Anche il fratello di Lin Jihua, membro del Politburo e capo dell’ufficio del presidente uscente Hu Jintao, fuggì negli Stati Uniti con una montagna di documenti segreti. Fu caos, ma soprattutto la prova che l’accordo raggiunto al Congresso del 2002 – quando il presidente Jiang Zemin si dimise ma trasferì solo parzialmente i poteri al suo successore Hu Jintao – stava fallendo.

La confusione di potere tra i vecchi e i nuovi leader ricordava lo scontro tra la vecchia guardia e il Politburo in carica che portò alle proteste di Tiananmen.

La fine dell’URSS nel 1992 aveva gettato un’ombra pesante sulla Cina. Le riforme politiche democratiche avrebbero potuto sfuggire di mano, portando alla disintegrazione dello Stato, sostenevano i leader del partito. Nel 2012, il partito vedeva essenzialmente un solo modo per ristabilire l’ordine: concentrare il potere nelle mani del suo successore designato, Xi Jinping.

Cina 2025

Oggi, tredici anni dopo quella svolta decisiva, il Paese mostra tutte le crepe del potere concentrato. Ma la politica è così: niente dura per sempre. La filosofia cinese crede che la politica giusta sia come la pioggia al momento giusto: non dovrebbe arrivare né troppo presto né troppo tardi, né troppo abbondante né troppo scarsa.

Sì, le esportazioni cinesi sono in forte espansione e la tecnologia cinese sta avanzando rapidamente. Ma l’economia interna è in cattive condizioni. C’è deflazione; il mercato immobiliare, che è stato il principale motore economico per oltre due decenni, è crollato. I banchieri stanno prendendo in considerazione tassi di interesse pari a zero per stimolare la crescita lenta. Questo è fondamentale in un mondo che combatte contro l’inflazione e gli alti tassi di interesse. Il deficit delle amministrazioni locali e delle imprese statali cinesi sta aumentando vertiginosamente, così come il rapporto debito/Pil.

Ma queste persone, che hanno perso così tanti soldi, non votano e non hanno voce. Anche i funzionari di medio livello risentono delle pressioni dall’alto e non hanno spazio per guadagnare soldi extra (come potevano fare prima). I giovani laureati non riescono a trovare lavoro, e così via.

Tutto ciò si manifesta con il fenomeno del “sdraiarsi” o “tanping “, ovvero lasciare che le cose marciscano, fanglan; significa che le persone non spendono né risparmiano quanto basta per paura del futuro. Molti imprenditori hanno smesso di investire e la crescita è trainata principalmente da progetti infrastrutturali che espandono il debito interno, con conseguente aumento delle inefficienze e spreco di risorse. E così via.

Ma questo si traduce in un’opposizione attiva all’interno del Comitato Centrale, l’organismo che potrebbe potenzialmente rimuovere Xi? No. Perché questi funzionari credono che per risolvere il problema sia necessario rimuovere il “grande uomo”. Ma si tratta di un’operazione altamente rischiosa, tentata più volte senza successo e che spesso porta alla disfatta dei ribelli.

Inoltre, c’è in gioco un calcolo più ampio. Il sistema è costruito attorno all’imperatore: se lo si abbatte, il sistema sopravviverà? In caso contrario, i funzionari rischiano di perdere il loro incarico insieme al leader. Per autoconservazione, difendono l’imperatore, a prescindere da tutto.

La classe media si trova in una situazione simile: le loro case hanno perso metà del loro valore e i loro risparmi sono diminuiti drasticamente. Ma metà è meglio di niente, soprattutto in caso di rivoluzione. Hanno ancora molto da perdere, e le rivoluzioni sono combattute da persone che non hanno nulla da perdere se non le loro catene. Durante la guerra di Tiananmen, la gente arrivava in piazza con le biciclette lasciate libere in un angolo e prendeva la prima che vedeva uscendo – non ne possedevano nemmeno una. Accadde quasi la stessa cosa nel 1999, durante le proteste anti americane seguite all’attentato all’ambasciata di Belgrado.

Non avevano nulla da perdere, ma tutto da guadagnare da una rivoluzione. Ora, molti (la maggior parte) hanno qualcosa da perdere, e i guadagni sono incerti.

Nessun tempo democratico

Inoltre, il clima internazionale è diverso. Per decenni, gli ideali di libertà e uguaglianza sono andati di pari passo. A Budapest, Praga, Varsavia, Mosca, o la gente di Xi’an e Piazza Tienanmen voleva la democrazia. Perché tutti pensavano che la democrazia fosse un bene. Ora la democrazia non ha più molto valore. Gli Stati Uniti hanno cercato di esportarla come se fosse una tecnologia, un telefono cellulare, nei paesi islamici, ma sono stati respinti. Questo potrebbe aver instillato il virus del dubbio in Occidente. In effetti, c’è anche la nuova destra neotradizionale proveniente dalla Russia e i nuovi sentimenti anticonservatori che crescono oltre Atlantico. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non è così entusiasta della democrazia, e lo sono anche molti leader dell’estrema destra in Europa.

Con il fallimento dell’Impero Sovietico, l’Occidente perse l’ideale di una società egualitaria e, poco dopo, anche la luce del liberalismo apparentemente si spense. Le società occidentali cercarono la socialdemocrazia negli anni ’60 e ’70, quando erano ricche, avevano molti figli e significative disparità caratterizzavano la distribuzione globale della ricchezza tra le nazioni. I paesi sviluppati erano ricchi in modo sicuro; i paesi in via di sviluppo erano considerati “terzo mondo”.

Ora, i paesi ricchi non fanno figli; le persone hanno aspettative di ricchezza inferiori a quelle dei loro genitori. C’è la sensazione che l’attuale benessere verrà portato via, e il flusso di migranti con culture, abitudini e ambizioni diverse che bussano alla loro porta e chiedono soldi a ogni angolo di strada è un segno concreto che ciò sta accadendo. L’ideale non è la democrazia o un maggiore egualitarismo. È semplicemente una questione di sopravvivenza, di aggrapparsi alla propria condizione attuale.

Il contesto internazionale e quello nazionale convergono. Di conseguenza, in Cina non c’è un’opposizione attiva. Xi detiene quindi un potere maggiore che mai.

Questa situazione può durare? Per quanto tempo? Quale potrebbe essere il punto di svolta?

Queste sono domande per il futuro. Ma la Corea del Nord serve anche da monito: i governi coercitivi possono durare più a lungo del previsto. Anche senza considerare la Corea del Nord, il Vietnam socialista e Cuba sono ancora in piedi. La Cina è più grande e ha crepe sempre più profonde, ma non c’è certezza su cosa riserva il futuro.

Perché queste voci?

Tuttavia, continuano a circolare insistenti voci sulla caduta di Xi. Non c’è alcuna indicazione che sia effettivamente così; anzi, il contrario. Il suo nome è sui notiziari ogni giorno, un duro promemoria della sua influenza. Il partito potrebbe essere sul punto di istituire nuovi organi di governo. Non c’è alcuna indicazione che questi organi, di cui sappiamo poco nei dettagli, possano limitare Xi in modo significativo. Tutt’altro. Potrebbero aiutare Xi ad avere un governo più efficiente.

Queste organizzazioni potrebbero contribuire a sistematizzare e organizzare le procedure per rendere l’amministrazione più efficiente. Avranno nuovi leader nominati dallo stesso Xi, che riferiranno direttamente a lui. Potrebbe così aver aggiunto un nuovo livello di funzionari leali che si occuperanno di altre funzioni del partito e dello Stato.

Tali rimpasti burocratici sono sempre un’arma a doppio taglio: da un lato, chiariscono le procedure; dall’altro, introducono nuova rigidità in un sistema già rigido. Non è chiaro come funzioneranno. Ma nel complesso, dimostrano che Xi sta continuamente affinando il sistema, a dimostrazione del suo ampio potere.

Le riforme dimostrano anche che il sistema necessita di alcuni aggiustamenti. Nonostante il rifiuto ufficiale delle riforme democratiche, alcune riforme sono effettivamente necessarie e l’amministrazione non funziona in modo particolarmente efficace. In Cina, forse è il momento di pensare a qualcosa di più audace, ma il mondo non sembra pronto.

(Articolo pubblicato su Appia Institute)