Giovedì 9 agosto 1945, ore 11.04, la seconda bomba atomica, “Fat Man”, lanciata sul Giappone, distrugge gran parte di Nagasaki. Il medico Takashi Paolo Nagai (“Servo di Dio”) racconta come perse l’amata moglie Midori. Storia di una conversione tra fede e guerra. Il racconto di Eusebio Ciccotti

Siamo in Giappone tra la seconda metà degli anni Trenta e i primi anni Quaranta. Takashi Nagai, fisico di formazione, è un giovane medico che lavora nel neonato reparto di Radiologia della Facoltà di Medicina di Nagasaki. Qualche anno prima, da specializzando in medicina, ogni mattina vedeva dalla finestra del suo laboratorio delle persone che in fila andavano nella cattedrale e, poi, ne uscivano. La chiesa era alle spalle dell’istituto universitario, nel quartiere di Urakami, l’unica piccola enclave cattolica sopravvissuta in Giappone, da secoli, alle atroci persecuzioni. «Mi faceva quasi ridere – dirà poi nel suo diario – quel ridicolo credere in questa fede occidentale». Infatti, durante gli studi universitari, Takashi, come tutti i giovani affascinati dal metodo sperimentale, si era convinto che la scienza fosse solo l’unica risposta ai quesiti della vita. Si era formato, come dirà poi, non senza vergogna, «nel sicuro materialismo». Questa fede “scientifica” si era ulteriormente cementificata nelle ore passate in obitorio a sezionare cadaveri, sempre più convinto «che la vita è solo un insieme di elementi materiali, da studiare oggettivamente». Anima, Dio, eternità? Tutte favole. «La vita [per me] durava fino alla tomba. Poi niente più».

Intanto (caso o Provvidenza?), prende una camera in affitto presso una famiglia, proprio nel quartiere di Urakami. Il proprietario, un signore intorno alla sessantina, vedovo, cattolico praticante, gentile, ha una figlia, Midori. Il dottor Nagai, vedendo l’altarino all’interno della casa, con il crocefisso e la statua di una donna (la Madonna di Lourdes), chiede gentilmente, cosa significhino quelle immagini: l’anziano padre gli parla di Gesù e del cattolicesimo; ma il dottor Nagai, presta solo una cortese e distratta attenzione. La umile e bella Midori guarda con rispetto e umilmente il giovane affittuario e, al contempo, teme di innamorarsi di quel ricercatore tanto preso dai suoi studi quanto distratto nella vita quotidiana. Passano i mesi. Nagai, sempre più si specializza in radiologia, anche se il reparto è considerato minore all’interno dell’università di Nagasaki. Fortunatamente il direttore dell’istituto universitario incoraggia il giovane medico nelle ricerche, cosciente che in Europa la radiologia ricopra un ruolo ormai insostituibile nella medicina e anche la ricerca in Giappone debba tenerne conto.

La vigilia del Natale del 1932 il padre di Midori invita Takashi alla messa di mezzanotte. Il giovane medico positivista ne rimane colpito. Il caso o la Provvidenza (quale dei due?) fanno sì che il giorno dopo quando Midori ha un improvviso attacco di peritonite sia Takashi a salvarle la vita, portandola prontamente in ospedale e operandola. Intanto nel 1931 il Giappone ha invaso la Manciuria. Anche il medico Nagai, nella primavera del 1933 deve partire. Prima di lasciare la stanza in casa dei suoi ospiti chiede loro di spedire le sue cose ai suoi genitori «nel caso io non debba tornare». Ma la gentile Midori replica decisa: «Sono sicura che lei tornerà. Noi pregheremo per lei!» (così accadde, e così lo ricostruisce lo sceneggiatore e regista Hideo Ōba in Le campane di Nagasaki, 1950, film dedicato alla vita di Paolo Nagai). Nagai, in Manciuria, sarà impegnato duramente negli ospedali da campo, curando i feriti da armi da fuoco. Dopo due anni torna sano e salvo. Trova il reparto di Radiologia completamente rinnovato: ormai la scienza radiologica, tra l’altro utile in tempo di guerra, è rispettata anche all’università di Nagasaki.

Sul piano personale, un giorno Takashi si imbatte in un libro di un autore francese, nelle cui pagine si parla di Dio, anima, eternità; di una certa «scommessa»: sono i Pensieri di Blaise Pascal. Ne rimane prima colpito, poi piacevolmente turbato. Quel francese di due secoli prima gli insinua, con delicatezza logica, dei seri dubbi all’interno della sua corazza positivista. «Il nostro grande predecessore, il fisico Pascal, aveva dunque ammesso seriamente queste cose [Dio, eternità, anima, ndr]! Questo incomparabile saggio ci credeva veramente! Cos’era questa fede cattolica che il sapiente Pascal poté accettare senza contraddire la sua scienza?». Ora gli è chiaro che «l’uomo vivente è combinazione di anima e di carne, [unione] che la morte dissocia provvisoriamente». Nell’aprile del 1934 chiede il battesimo, prendendo il nome di Paolo, e in agosto sposerà Midori, con rito cattolico. Avranno quattro figli, un maschio (Makoto, 1935-2001) e tre femmine (Ikuko, nata nel 1939, vivrà solo due anni; Sasano morta dopo la nascita). Kayano, l’ultima arrivata, in piena guerra (1941), sarà la testimone più vicina a noi nel trasmettere la storia dei suoi genitori, lasciandoci nel 2008. Dal 1934 al 1944 è un decennio di duro lavoro. Paolo Nagai spesso si ferma anche tre giorni in laboratorio per studiare e sperimentare. Durante la messa del Natale del 1944 (così nel film di Hideo Ōba) gli cade dalle mani il libretto delle preghiere sul pavimento della chiesa: poi lentamente crolla quasi a terra, piegato su se stesso. Subito soccorso da Madori. Egli la rassicura, «non è niente, stress da lavoro». Ma il dottore sa che non è così. Due giorni dopo si sottopone, a sua volta, a delle lastre. La lunga esposizione ai raggi X lo hanno debilitato. La leucemia avanza. I colleghi medici gli confermano quello che è purtroppo chiaro: gli sono rimasti tre, quattro anni di vita. Quando lo comunica a Madori ella risponde, calma e serena, «Lo avevo previsto da tempo». Madori, una moglie eccezionale, una mamma premurosa, «dalle cui mani veniva tutto quello che indossavo […] raddoppiò le cure per me», leggiamo in Takashi Nagai, Il rosario di Nagasaki (Edizioni Fede e Cultura, 2024).

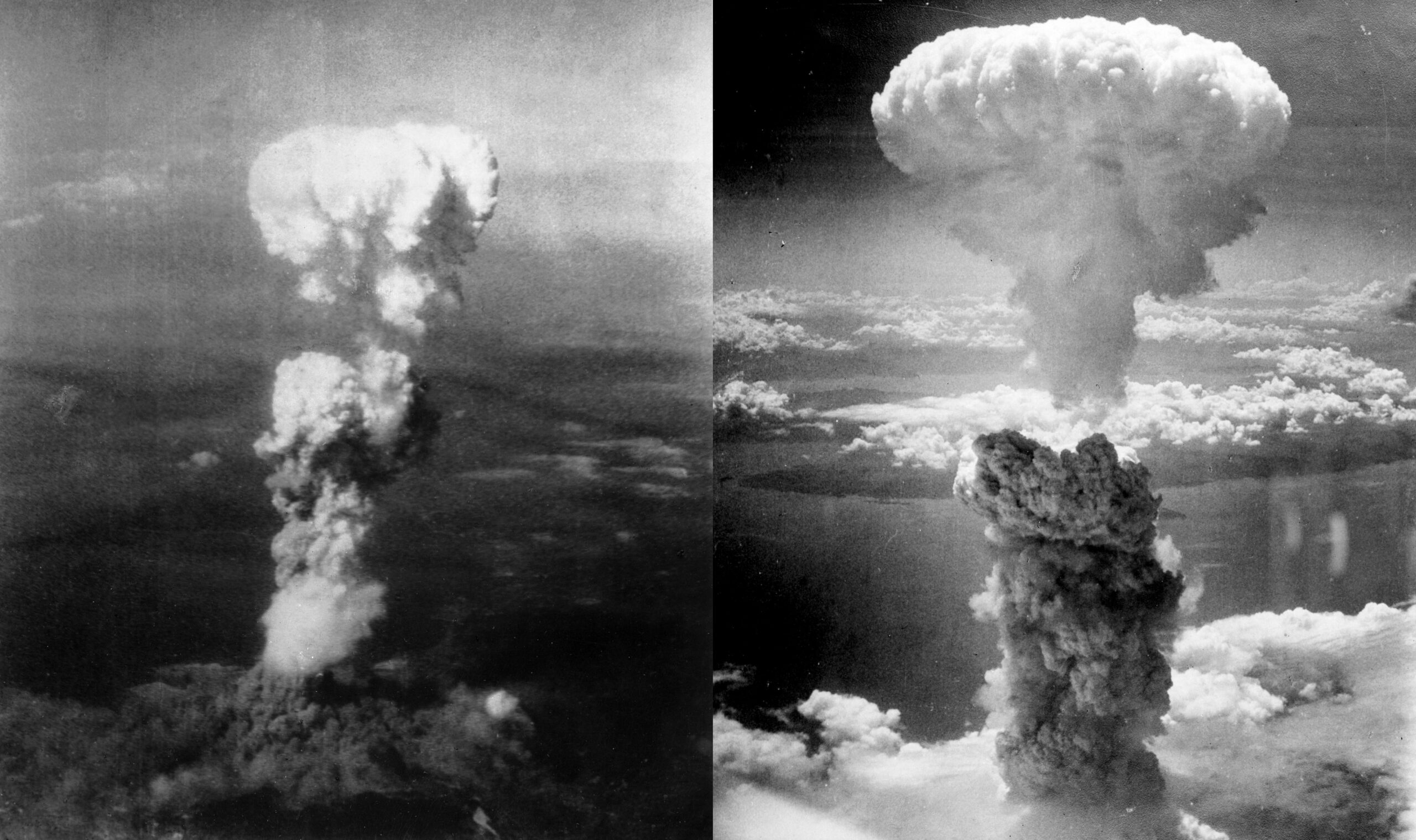

Passa un anno. È giovedì 9 agosto 1945. Quella mattina, come tutte le altre mattine, Takashi andrà all’università. I piccoli sono stati mandati dai nonni, in campagna: le autorità hanno ordinato che tutti i bambini di Nagasaki siano allontanati dalla città, visto che le “fortezze americane” stanno bombardano le città giapponesi. La radio, il giorno prima, aveva riferito, sommariamente, di un bombardamento del 6 agosto su Hiroshima. Di più non si sa. Madori gli ha preparato il pranzo da portare al lavoro. Takashi e Midori si sono salutati. Egli è sul viottolo del cortiletto della piccola casa. Come spesso accade, da studioso distratto, ha dimenticato l’involto del pranzo. Torna indietro. Eccoli ancora sulla porta che dà sul cortiletto, si sorridono l’un l’altro. Si guardano con tenerezza reciproca. Questo secondo saluto è diverso dal primo. Forse, lo immaginiamo, balena un guizzo di preoccupazione nei loro occhi: così, comunque, li ha visti il regista Ōda nel film sopra ricordato (realizzato un anno prima che morisse Paolo Nagai). Moglie e marito si danno appuntamento per cena. Ma quella è stata la loro ultima colazione. La bomba atomica (ribattezzata “Fat Man” in gergo militare) colpisce Nagasaki alle ore 11.04. Le pareti e le coperture in cemento dell’università proteggono il personale, incluso Paolo. Ma in città, le case in muratura o molte ancora di legno, vengono disintegrate. Morirono all’istante circa 30mila civili. Tra questi anche Midori. Negli anni successivi altre migliaia di persone periranno per le radiazioni. Takashi Paolo rimane bloccato per due giorni all’interno dell’istituto universitario, per via dei detriti che tutto intorno ne ostruivano le uscite. Quando può tornare a casa non trova «che un mucchio di cenere». Ammalato, Takashi Paolo Nagai, passò gli ultimi due anni a letto, visitato da amici e fedeli, sempre in preghiera, in una capanna di due metri per due. Attendendo la serena morte che arrivò il 1° Maggio 1951, giorno di San Giuseppe. Ancora oggi milioni di pellegrini visitano la sua capanna, e pregano il «santo di Urakami». I coniugi Paolo e Midori Nagai sono attualmente “servi di Dio” dal 2021.

da Takashi Kitano, Il rosario di Nagasaki (Edizioni Fede & Cultura, 2024)

da Takashi Kitano, Il rosario di Nagasaki (Edizioni Fede & Cultura, 2024)

[…] Non c’era altro che un mucchio di cenere. Nel luogo dove doveva trovarsi la cucina trovai alcun resti ancora caldi e completamente calcinati: tutto quello che restava di Midori! Molto vicino [ai suoi resti] brillava la catena del suo rosario e la sua piccola croce. Intorno alla casa tutti i nostri vicini erano morti. Ossa annerite erano visibili tra le ceneri nella luce del sole morente. Per mettere al sicuro i resti di mia moglie, non trovai altro che un secchio rosicchiato dal fuoco: fu così che li portai al cimitero, stringendomeli al cuore. Strano destino, avevo tanto creduto che sarebbe stata Midori a portare me al cimitero. Ora i suoi poveri resti riposavano tra le mie braccia. E sentivo la sua voce mormorare: “Perdono, perdono”.

[…] Rovistando tra le ceneri dal lato nord-est del terreno, ho scovato infine un crocifisso che apparteneva all’altare di famiglia. Evidentemente la croce di legno è stata consumata dal fuoco, ma il Cristo di bronzo era rimasto intatto, senza una deformazione né una rottura. […] Tutto mi è stato tolto, ma quel crocifisso lo ritrovai. […] Avevo quattro fratelli e sorelle. Una delle mie sorelle morì per il troppo lavoro mentre suo marito era in guerra. Un’altra perse il marito proprio come io ho perduto mia moglie. Solo mio fratello, che abitava sul continente asiatico, era sopravvissuto con tutta la famiglia ma dovette rientrare in Giappone, e perciò decidemmo che sarebbe venuto – lui e i suoi- a vivere da noi.

Il giorno stesso in cui avevo sotterrato mia moglie, mi recai in campagna dove i miei ragazzi erano sfollati. Quando aprii la porta della loro casa, si stavano mettendo a giocare con una cicala che erano riusciti a catturare. Indietreggiarono quando mi videro coperto di macchie di sangue, mi guardarono intensamente un istante e poi, precipitandosi verso la porta, guardarono fuori. La persona attesa non c’era. La cicala se ne volò via dalle dita inerti di Makoto (il bambino). Da quel giorno, sulle labbra dei miei due bambini non fiorì più quel nome: mamma. […] Trascinandomi con il bastone, seguo mia figlia Kayani in un angolo dell’orto. Lei stessa mi ci ha condotto e, arrivati, comincia a gridare: “Dei fiori, guarda, dei fiori!” Li ho visti: in mezzo a un oceano di tegole bruciate sboccia solitaria una morning-glory.

[…] Dato che il luogo dell’esplosione atomica è coperto di ossa, sarebbe un bel strano che qualcuno non parlasse di apparizioni di fantasmi. Se girate di notte per Urakami, si pretende che voi dobbiate sentire i singhiozzi disperati di un donna. Tuto ciò è falso: Urakami, villaggio cristiano, non ha simili superstizioni, ma ho deciso di convincermene di persona. […] Mi avventuro in mezzo alle tegole. Niente! Nemmeno un suono! Questi singhiozzi? Un’illusione? Il vento continua a soffiare dal porto verso la collina. Ma ecco che, sotto i miei piedi, riecheggia un lamento! Mi fermo. Comincio a capire! Sono le tegole che piangono! Sono ammonticchiate in disordine e il vento vi soffia dentro i suoi lamenti. È vero, però, che questi bisbigli assomigliano stranamente a singhiozzi. Piangete pure, tegole!