Xi Jinping usa la parata per rafforzare l’immagine di Pechino come guida del fronte eurasiatico. Ma la realtà delle relazioni con Russia, Iran e Corea del Nord resta tattica, reversibile e basata su convenienze contingenti

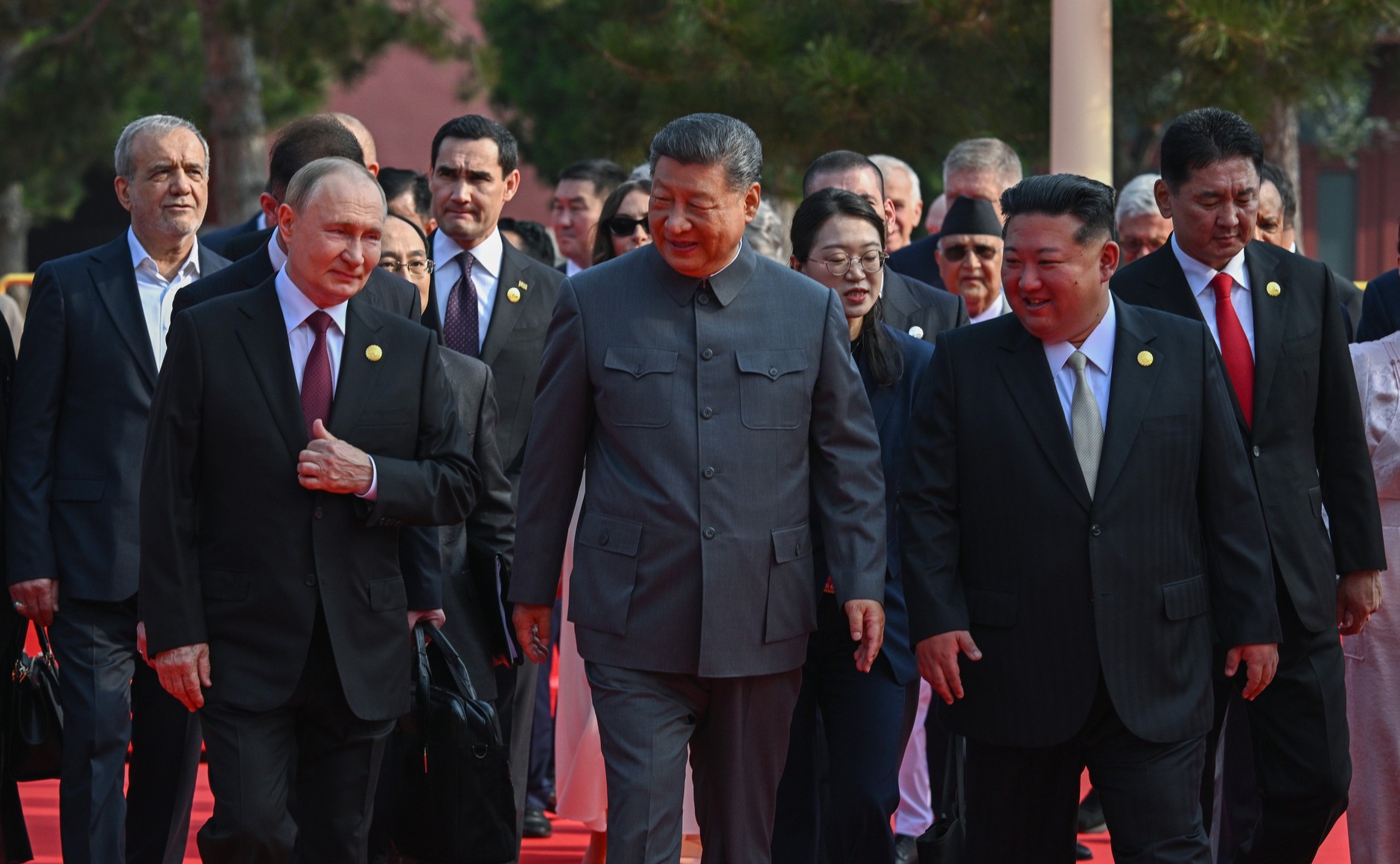

Ci sono pochi dubbi su quale messaggio Xi Jinping volesse mandare al mondo con la parata di Pechino, e in particolare con le immagini provenienti non dalla strada, dove sfilava un arsenale bellico cinese all’avanguardia, ma dagli spalti: lì, ai lati di un leader cinese che per l’occasione ha dismesso i suoi abiti occidentali per indossare una divisa che richiama direttamente quella portata da Mao Zedong, assistevano alla cerimonia anche il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, il leader nordcoreano Kim Jong Un, e il leader iraniano Masoud Pezeshkian. Il blocco opposto a quello occidentale riunito alla corte del suo esponente di spicco, a mostrare la solidità delle loro relazioni. Che, forse, così solide non sono.

Sia chiaro, negare la solidarietà tra questi attori sarebbe profondamente sbagliato. Le convergenze tra i Paesi in questione sono facilmente identificabili in una molteplicità di dimensioni. Tuttavia, non si deve pensare che questo agglomerato politico abbia la stessa solidità di quello che chiamiamo “blocco occidentale”, che al netto delle sue contraddizioni interne si fonda sulla condivisione di una visione del mondo e dei suoi principi fondanti. Al contrario, i Paesi di quella che a volte viene definita “Axis of upheaval”, altre volte Crink (dalle iniziali di China, Russia, Iran e North Korea), o ancora “Quartet of Chaos” o “Deadly Quartet”, vedono la loro unione basarsi più su una sorta di dinamica “reattiva” all’Occidente e alla sua idea che su una dinamica “positiva” riguardante un sistema di valori propri. Il termine che sarebbe più corretto usare per indicare il rapporto esistente tra Pechino, Mosca, Teheran e Pyongyang sarebbe dunque “coalizione”.

L’enciclopedia britannica definisce la coalizione come “un gruppo di attori che coordinano il proprio comportamento in modo limitato e temporaneo, per conseguire un obiettivo comune”. Nella dottrina accademica delle relazioni internazionali, un autore del calibro di Glenn Snyder sottolinea come le caratteristiche fondanti delle coalizioni, nonché quelle che le differenziano dalle “alleanze”, siano tre: la bassa istituzionalizzazione (cioè la mancanza di strutture permanenti e vincolanti); la finalità circoscritta ad un problema immediato o ala conduzione di un’operazione specifica; la reversibilità, che indica lo scioglimento pressoché immediato e naturale una volta raggiunto l’obiettivo o esaurita la minaccia. Caratteristiche che si possono facilmente rivedere in quella che a questo punto si potrebbe correttamente definire come “coalizione anti-occidentale”.

Una tesi provata da evidenze fattuali. Basti pensare a quanto avvenuto in occasione della crisi dello scorso giugno, durante la quale Israele e Stati Uniti hanno attaccato gli impianti nucleari iraniani. Oltre alle formali parole di condanna, né la Cina né, soprattutto, la Russia hanno reagito in modo concreto alle azioni militari condotte contro quello che definiscono il proprio “partner”.

Un altro esempio è quello del sostegno mostrato da Pechino a Mosca riguardo all’invasione dell’Ucraina. Come nota Yaroslav Trofimov sul Wall Street Journal, l’esercito cinese sta traendo preziose lezioni dall’esperienza russa contro i sistemi d’arma occidentali in Ucraina, mentre alcuni funzionari occidentali sostengono che la Cina abbia dato il tacito consenso alla partecipazione della Corea del Nord alla guerra, in modo che Pyongyang potesse modernizzare e potenziare il proprio arsenale, un potenziale vantaggio per Pechino in caso di una guerra su più fronti contro l’Occidente. Tuttavia, i funzionari cinesi sottolineano che Pechino non sta inviando armi vere e proprie alla Russia, non riconosca le rivendicazioni russe sul territorio ucraino e non approvi ufficialmente la partecipazione della Corea del Nord al conflitto.

Anche alcune voci di rilievo della comunità strategica cinese si sono espresse contro la guerra in Ucraina. Come ad esempio Da Wei, direttore del Centro per la sicurezza internazionale e la strategia dell’Università di Tsinghua, che denuncia come le relazioni della Cina con la maggior parte dei Paesi europei, fonte molto più importante di tecnologia e commercio, hanno risentito del sostegno di Pechino allo sforzo bellico russo: “È molto spiacevole che le relazioni tra Cina ed Europa siano tenute in ostaggio da questa guerra. Questo è il prezzo che la Cina ha pagato per la guerra, che non è voluta dalla Cina e non è sostenuta dalla Cina”. O ancora, Tang Xiaoyang, presidente del dipartimento di relazioni internazionali dell’Università di Tsinghua, secondo cui “La Cina è molto cauta nel collaborare con questi due paesi. Contrariamente a quanto viene descritto in Occidente, che li considera alleati, la Cina non è dalla loro parte. La sua visione della guerra e delle questioni di sicurezza è molto diversa dalla loro”.

Ma il commento più significativo è forse quello di Xinbo Wu, preside dell’Istituto di Studi Internazionali dell’Università Fudan di Shanghai. “Né la Russia né la Cina vogliono essere coinvolte in un conflitto importante che coinvolga l’altra. Se avessimo un conflitto importante con gli Stati Uniti sulla questione di Taiwan, non credo che la Russia verrebbe in nostro aiuto”, ha affermato Xinbo. “Siamo buoni amici, buoni partner, ma questo è tutto. Non diventeremo mai alleati”.