Mentre si sentono a destra e a manca promesse da marinaio, sarebbe forse opportuno occuparsi del disagio sociale e della povertà (anche potenziale) in Italia e di come risolverla. Numeri e prospettive nell’analisi di Gianfranco Polillo

Mentre “fischia il vento” delle polemiche ed “urla la bufera” delle contrapposizioni irriducibili, la ragione rischia di ritirarsi in buon ordine, per lasciare il posto agli ultras delle tifoserie. Quelli pronti a giurare che il loro bianco è il bianco che più bianco non si può. Mentre quello dei propri avversari è finto come una banconota da 22 euro.

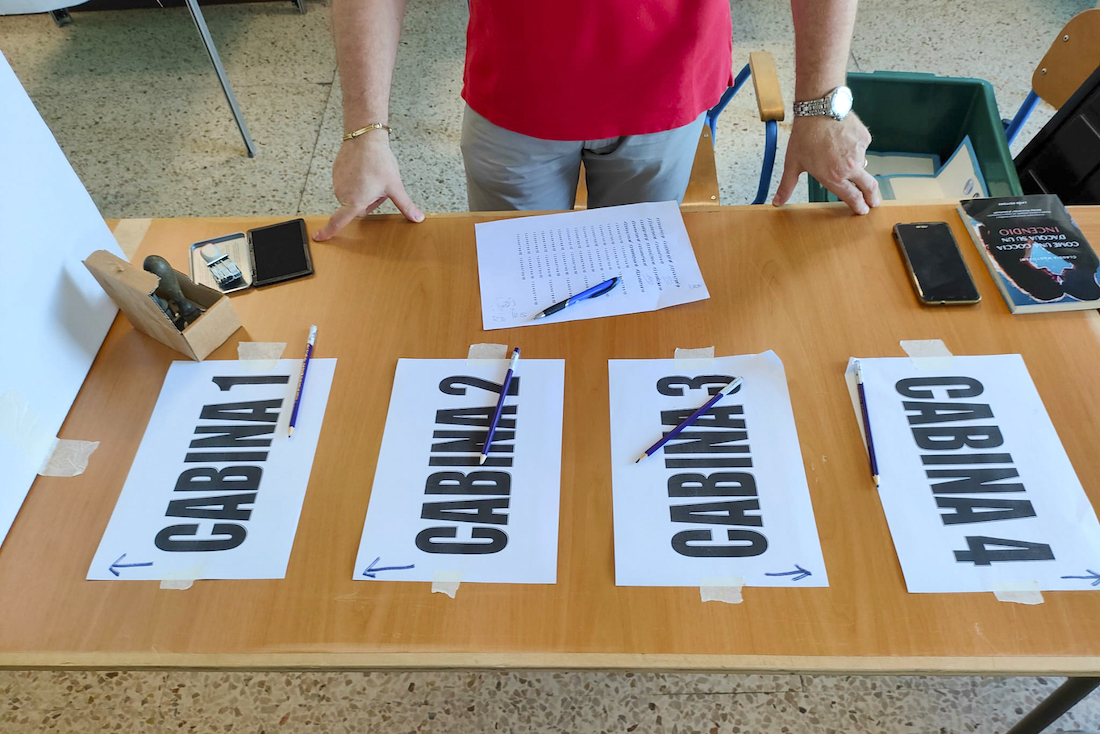

Di fronte a tali contrapposizioni ristabilire un minimo di oggettività è impresa ardua. Ma non per questo meno necessaria. In un Paese democratico le elezioni non sono solo scelta di classe dirigente. Senza arrivare alle esagerazione dei cosiddetti “portavoce”, semplice megafono, pur sempre teorico, degli “attivisti”, sono anche il mezzo per dimostrare alle élite che non sono libere di dire cazzate. Chi è in grado di dimostrare che durante la pandemia vi sarebbero stati più o meno morti a seconda del colore del governo? Occorre quindi riconquistare il senso del limite, prima di sconfinare nel baratro del ridicolo.

Partiamo invece da un dato vero della realtà italiana. Quello del disagio sociale e dei modi per farvi fronte. Innanzitutto: esiste realmente? Per l’Istat i poveri (assoluti) in Italia sono 5,6 milioni di individui. Il 9,4 per cento del totale, 1,9 milioni di famiglie, pari al 7,5 per cento dell’universo. Ben più estesa la povertà relativa, la cui incidenza sale all’11,1 per cento. Le famiglie sotto la soglia: circa 2,9 milioni. Andranno tutti a stare peggio per effetto della crescente inflazione.

Fotografia impietosa, ma a noi serve una radiografia. Da questo punto di vista il confronto con gli altri Paesi europei può essere significativo. Non perché mal comune mezzo gaudio. Bensì per capire se si è di fronte ad una grande anomalia nazionale. Ebbene, secondo le valutazioni della Commissione europea, (MIP: macroeconomic imbalance procedure), nel periodo 2010/2020, l’Italia ha presentato la maggiore percentuale di popolazione a rischio di povertà, tra i Paesi storici dell’Unione: in media 28,4 per cento; 8,5 punti in più della Germania e più di 10 rispetto alla Francia.

La situazione migliora e non di poco (la media scende al 19,9) se si tiene conto dei trasferimenti a carico della finanza pubblica. Insomma un welfare costoso quanto si vuole, ma comunque in grado di offrire un minimo di paracadute. La differenza con la Francia si dimezza, quella con Germania si riduce a soli 3,6 punti. Il che dovrebbe consolare, seppure in parte, tutti coloro che puntano il dito sulle diseguaglianze. Che, indubbiamente esistono. Ma che forse hanno origini e cause diverse rispetto alle sole caratteristiche del sistema fiscale italiano.

Non si deve dimenticare, infatti, che nel 2021 gli italiani hanno pagato tasse ed imposte praticamente al top della classifica europea. La relativa pressione è stata pari al 43,5 per cento del Pil, appena sotto il Belgio (44,9), la Francia (47,2) l’Austria (43,9) e la Danimarca (48). Valori comunque svedesi (43,7), quando quel modello, ancora oggi, è considerato una sorta di obiettivo al quale la maggior parte della sinistra italiana guarda con un misto di invidia e di desiderio.

Bene, si potrebbe dire. Ma chi paga? Per la verità sono soprattutto i “ricchi a piangere”. La curva di Lorenz costruita sul carico fiscale Irpef (dati 2020), secondo il database del Dipartimento finanze del Def, mostra una gobba particolarmente pronunciata. La platea dei contribuenti è molto estesa, dato il regime universalistico: circa 41,2 milioni di soggetti. Di cui, però, solo 38,5 tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi ed ancor meno 30,6 ad essere effettivamente soggetti d’imposta.

Coloro che percepiscono un reddito inferiore a 8.750 euro l’anno, (quasi 10 milioni di persone) fanno parte della No tax area. Presentano la dichiarazione dei redditi, ma sono esentati dal pagamento, grazie ad uno sconto che equivale al 23 per cento del proprio imponibile. In percentuale sono pari a circa il 26 per cento della platea dei contribuenti. Tutto il resto, quindi, ricade sulla testa della parte rimanente. Ai fini della ripartizione del carico fiscale complessivo, si può vedere come il 72 per cento dei contribuenti (compresa la No tax area) garantisca il 31,4 per cento dell’Irpef. Mentre il restante 68,6 per cento ricade sul rimanente 28 per cento. Il rapporto, seppure a spanne, è di uno a quattro.

Dal confronto tra queste proporzioni, ognuno può trarre le conclusioni che vuole. A noi interessa invece un aspetto di struttura. Il pagamento dovuto si ottiene applicando al reddito imponibile di ciascun contribuente l’aliquota prevista per quello scaglione di reddito ma al netto dello sconto (deduzioni e detrazioni) consentito dalla legislazione. Le aliquote erano 5, oltre la no tax area, poi ridotte a 4. Gli sconti, invece, secondo l’ultimo rapporto del Mef sono pari a 602 voci. Di cui quasi la metà riguardanti l’Irpef.

Senza volerci addentrare nei meccanismi del calcolo combinatorio, si può sostenere che il numero delle aliquote effettive, dalle quali deriva il quantum da pagare, dia luogo ad un sistema quasi personalizzato. Ognuno ha più o meno la sua aliquota netta. La cui sommatoria origina una giungla che all’Erario è costata, nel 2021, oltre 68 miliardi. Al contribuente, molto di più. Una volta pagato il commercialista o il fiscalista, nella ricerca della regola più opportuna. Senza contare il rischio di un eventuale contenzioso, vista l’oscurità che, molte volte, circonda le disposizioni fiscali.

Ora l’interrogativo che resta è: ne vale la pena? Vale la pena mantenere una baracca che non riesce ad aggredire i rischi di povertà, che è estremamente costosa, complicata e ermetica nelle sue definizioni giuridiche, ma che rappresenta, soprattutto, una palla al piede per le possibilità di sviluppo dell’intero Paese? Finora di questo problema non si è parlato. Quando invece è forse l’elemento dirimente. In grado di svelare la vera anomalia italiana e rappresentare la chiave di volta per comprendere il relativo declino del nostro Paese.

Ancora una volta gli elementi forniti dalla Commissione europea. Nel periodo 2010/2020, secondo i dati del (MIP) il tasso di crescita medio dell’economia italiana è stato negativo: pari a meno O,8 per cento. Peggio solo la Grecia, con un vero e proprio crollo: una media di meno 2,4 per cento. In dieci anni il Pil che perde un quarto del suo valore. Imbarazzante, comunque, il confronto dell’Italia con il resto dei Paesi europei. Ed allora facile capire il perché del tanto affanno, messo in luce in precedenza.

Da Keynes in poi è facile individuare il trade off tra mancato sviluppo e crescita della spesa sociale, che comunque non riesce a compensare pienamente. Quella – la mancata crescita – è stata la madre delle contraddizioni italiane su cui le forze politiche italiane, in campagna elettorale, dovrebbero riflettere, per presentare ai propri concittadini le possibili soluzioni. Compito indubbiamente non facile. Ma almeno che si eviti di fare il contrario. Le mille promesse da marinaio. Che, per fortuna, incantano sempre meno. Salvo quel numero sempre più esiguo di militanti, pronti a credere ciecamente nelle parole dei loro piccoli leader.