In che modo l’Unione Europea potrebbe oggi divenire un luogo ambito? Quali sarebbero le dinamiche che consentirebbero una reale esplosione di creatività e di ricerca? Quali di queste dinamiche potrebbero essere realmente applicate?

Se l’America volta le spalle alla scienza, l’Europa può e deve aprirle le porte.

Così inizia il manifesto ReBrain Europe, un documento proposto nel corso della Festa di scienza e filosofia di Foligno e Fabriano, che ha raggiunto in pochissimi giorni più di 1.000 firme.

Si tratta di una risposta, dice Battiston, uno degli autori del Manifesto, alle notizie, molto preoccupanti che giungono dagli Usa che denunciano una situazione insostenibile in molti settori della ricerca.

Quegli stessi ricercatori e scienziati, italiani ed europei, che sono andati negli Usa per portare avanti la propria ricerca, continua Battiston, stanno chiedendo a gran voce di tornare in Europa e in Italia e di fare qualche cosa per poterli riaccogliere e per farli continuare nella loro attività scientifica.

Insomma, se l’America chiude le porte alla scienza l’Europa può e deve aprire queste porte. Per tradizione e per interesse strategico.

Questa vicenda apre differenti spunti di riflessione.

Il primo spunto di riflessione è l’analisi dello stato di salute della nostra ricerca. Tra i primi commenti sollevati al Manifesto, non sono mancati riferimenti agli “stipendi”. Una reazione semplice, forse anche un po’ populista, ma reale.

Sebbene la carriera di ricercatore negli Usa dia luogo a differenti categorie di stipendio, le cifre orientative mostrano una realtà ben distante dalla nostra.

Glassdoor, ad esempio, indica uno stipendio tra i 70 e i 130mila dollari annui. Referenti del mondo accademico statunitense riportano invece uno stipendio che oscilla tra i 70 e i 200mila dollari annui.

In Europa le condizioni sono molto distanti. Per cifra, e per funzionamento. Ad inizio carriera, ad esempio, un ricercatore in Germania può contare, in media, su uno stipendio di circa 50 mila euro annui. Allo stesso livello di anzianità, un ricercatore in Italia ne percepisce poco più della metà (28 mila euro annui).

Ciò che però va compreso è che non si tratta solo di “soldi”, anche se ovviamente contano nelle proprie scelte di carriera. Si tratta, anche e soprattutto, di “prospettiva”. Negli Stati Uniti, ad esempio, il livello di “anzianità” di un ricercatore non è direttamente proporzionale alla sua retribuzione. Contano altri fattori. In Europa, invece, è evidente che le condizioni siano strutturalmente ben differenti.

Ciò significa che se un ricercatore decide di tornare in Italia, non solo deve accettare uno stipendio ben più basso di quello che potrebbe ottenere all’estero, ma anche una prospettiva di carriera molto più “lenta”, nell’attesa di essere trasferito dal contingente dei precari a quello degli intoccabili.

Ma non è solo la dinamica del “potere interno” ad essere differente: sono completamente diverse le modalità con cui i ricercatori riescono a trovare finanziamenti. Negli Usa il binomio impresa e ricerca è una realtà incredibilmente consolidata. Una prassi che in Europa si sta sviluppando e di cui in Italia se ne sta soltanto iniziando a parlare.

Certo, queste dimensioni conducono ad alcune distorsioni, soprattutto in termini di ricerca di base, o di ricerca su temi che non hanno una diretta traduzione industriale e/o imprenditoriale in senso ampio. Ma questo tipo di distorsioni, che ben possono “risolversi” riconoscendo un ruolo differente alle ricerche “di base” che meritano un investimento pubblico perché volte a favorire l’intera collettività, sono una sorta di esternalità negativa di un processo che tuttavia funziona benissimo in moltissimi altri comparti della ricerca. Le imprese imparano ad investire in ricerca per raggiungere un proprio beneficio legittimo. I ricercatori imparano a definire delle linee di ricerca che, pur essendo di interesse scientifico, possano anche generare degli impatti reali per chi finanzia la loro ricerca e, di conseguenza, per la collettività.

Questo tipo di meccanismo, oltre alle differenze culturali che riflette, ha delle implicazioni anche strutturali, in termini di dotazioni e di macchinari che i ricercatori hanno a disposizione per poter condurre il proprio lavoro.

Non si tratta dunque di solo stipendio, ma di libertà.

Per quanto le dichiarazioni di Trump, che tutti amano definire muscolari, stiano suscitando preoccupazioni importanti in molti settori della vita sociale, la struttura e il funzionamento della società statunitense presentano caratteristiche molto differenti dal contesto europeo e soprattutto dal contesto italiano.

Poter disporre di finanziatori privati, ad esempio, da un lato può veicolare la ricerca su temi che abbiano una esclusiva connotazione implementativa, ma dall’altro consente ai ricercatori di maturare un’indipendenza dalle dinamiche di natura politico-accademica che invece sono presenti in altri contesti.

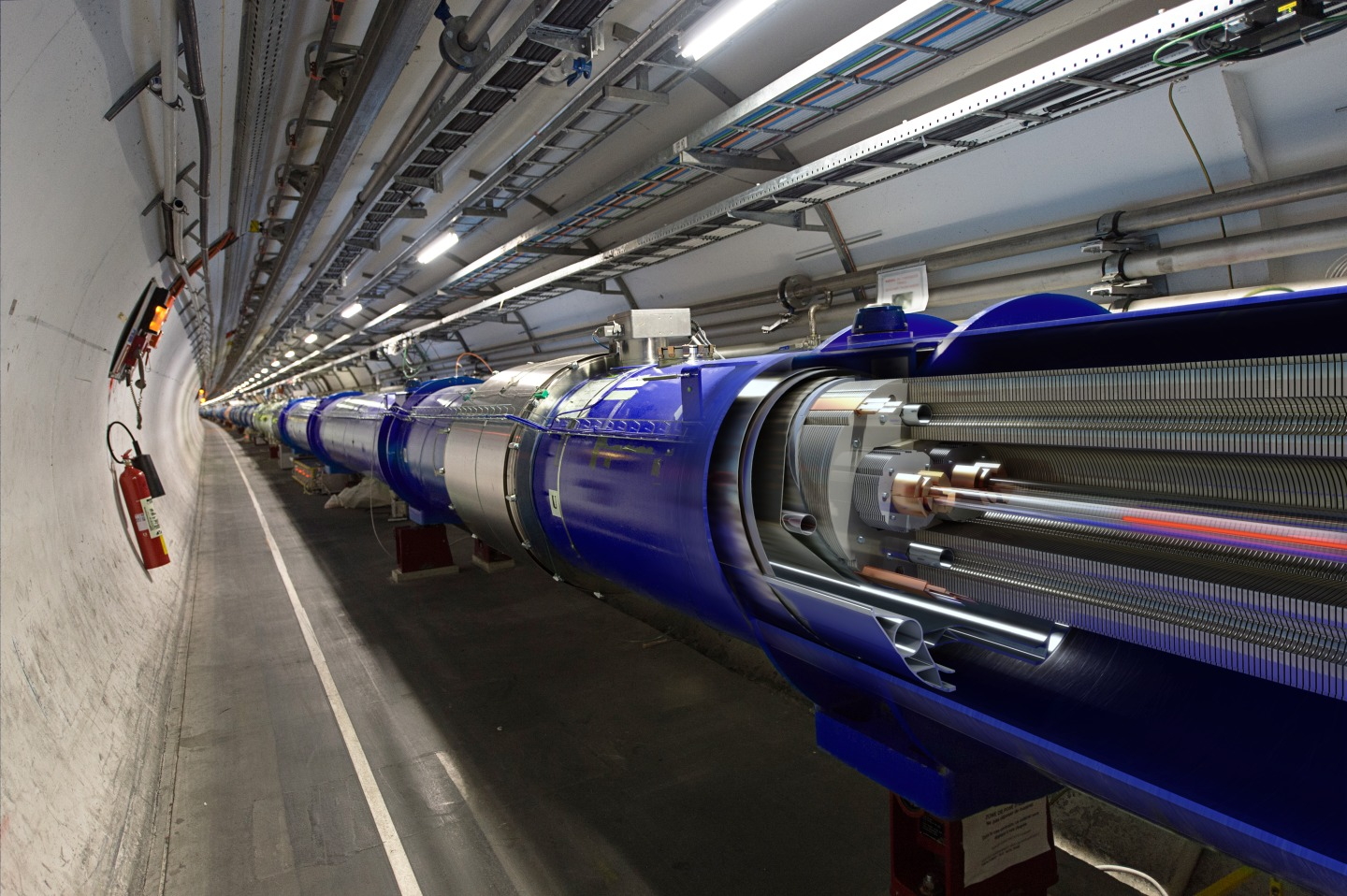

Avere delle infrastrutture di ricerca che siano finanziariamente potenti consente a quegli stessi ricercatori di poter condurre esperimenti che senza adeguati fondi avrebbero principalmente natura teorica.

Sviluppare filoni di ricerca correlati a potenziali applicazioni, infine, può favorire una più frequente innovazione all’interno di contesti extra-accademici.

Chiaramente non si intende in alcun modo descrivere il sistema statunitense come un modello da implementare nel nostro Paese o nella nostra Unione. Né tantomeno si intende porre in secondo piano le criticità e le condizioni di precariato che anche negli Stati Uniti stanno acquisendo nel settore accademico un ruolo sempre più importante.

Si intende però cavalcare l’onda di questo patriottico entusiasmo teorico per poter porre in luce alcuni elementi critici del nostro sistema accademico con l’obiettivo di rendere tale sistema un punto di riferimento a livello globale.

Nel corso della seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti ospitarono le più celebri e brillanti menti del mondo, fornendo loro tutte le strutture e gli investimenti necessari per poter condurre le proprie ricerche. Fornendo loro quelle libertà che avrebbero concorso all’affermazione degli Stati Uniti come Paese guida dell’intero mondo occidentale.

In che modo l’Unione Europea potrebbe oggi divenire un luogo così tanto ambito? Quali sarebbero le dinamiche che consentirebbero una reale esplosione di creatività e di ricerca? Quali di queste dinamiche potrebbero essere realmente applicate?

È doveroso mostrarsi solidali. È altrettanto doveroso essere consapevoli delle proprie possibilità e dei propri limiti, e cercare di definire obiettivi credibili di miglioramento nel corso degli anni. Non solo in termini economici.