Le monarchie del Golfo adottano tecnologie cinesi per modernizzare le loro città e proteggere la loro sovranità digitale. Tuttavia, questa trasformazione rischia di incrinare il legame di fiducia con gli Stati Uniti, in un momento dove Washington ha mostrato un forte interesse a rinsaldarlo

Negli ultimi anni la Penisola Arabica è diventata un terreno fertile per l’espansione economica cinese, in particolare nel settore della tecnologia. Paesi come Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar stanno rapidamente adottando le infrastrutture digitali offerte da Pechino, attraverso la formula “Digital Silk Road 2.0”, che attraverso aziende come Huawei, Alibaba Cloud, Tencent, Zte, Dahua e SenseTime, permette alla Cina di offrire ai suoi partner del un “pacchetto integrato” di funzionalità centrali nel futuristico modello di città intelligenti, dai cloud sovrani e dalle reti 5G nazionali ai sistemi di videosorveglianza AI-based e software gestionali del sistema nel suo complesso. Il tutto confezionato secondo logiche di governance compatibili con la tutela degli interessi locali: da un lato la promessa di sovranità digitale, cioè il pieno controllo sui dati da parte degli stati locali, e dall’altro modalità di finanziamento snelle, con joint venture o investimenti diretti anziché prestiti onerosi. Rendendo così la proposta un’alternativa attraente rispetto ai modelli occidentali.

Una formula che sembra piacere ai Paesi del Golfo, alla luce dei numerosi contratti con attori tecnologici cinesi firmati negli scorsi anni da Qatar, Arabia Saudita ed Emirati. Doha ha lanciato un campus intelligente gestito da Huawei, in cui il controllo degli accessi avviene tramite riconoscimento facciale e i dati sono conservati localmente; Riyadh ha autorizzato un investimento di 400 milioni di dollari da parte di Huawei per sviluppare una Cloud Region (cioè una specifica area geografica in cui un provider di servizi cloud ha localizzato i suoi data center) in linea con il suo piano “Vision 2030”; mentre Dubai, già pioniere nell’adozione del 5G cinese, sta implementando un sistema di sicurezza urbana automatizzato in cui le pattuglie vengono sostituite da risposte sensoriali in tempo reale.

L’espansione di Pechino nella regione non rimane però inosservata a Washington, e anzi solleva serie preoccupazioni relative alla sicurezza. Gli Stati Uniti mantengono le loro principali basi militari in Medio Oriente proprio in queste aree (come la Quinta Flotta di stanza a Manama o la base di Al Dhafra vicino Abu Dhabi), e si trovano ora a operare in contesti sempre più saturi di infrastrutture digitali cinesi. La presenza di antenne 5G fornite da Huawei, poste in prossimità di installazioni sensibili, alimenta i timori che reti civili possano diventare canali di raccolta più o meno volontaria di segnali militari. I funzionari del Golfo rassicurano parlando di firewall e ispezioni locali, ma la coesistenza tra sistemi di sicurezza americani e tecnologie cinesi resta un punto di frizione crescente.

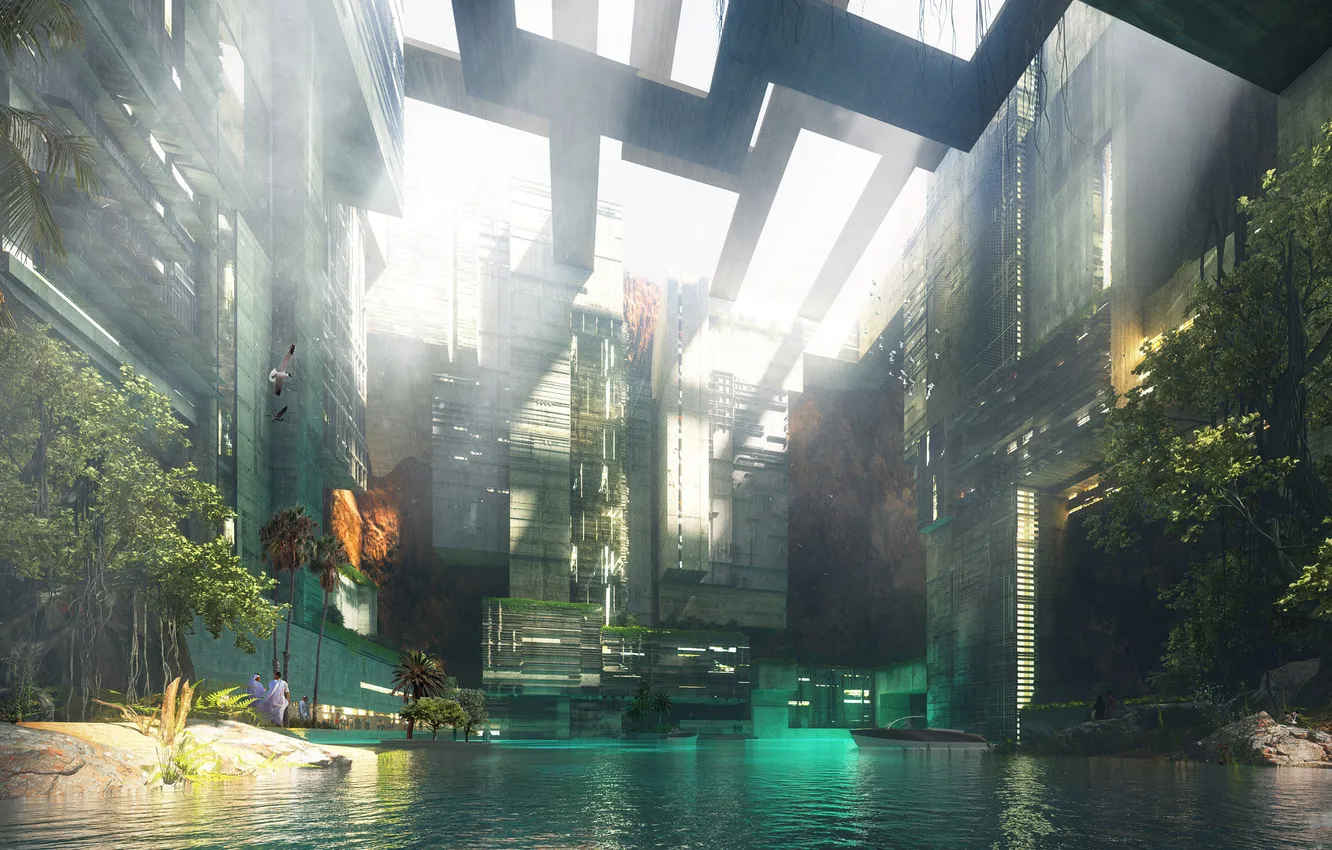

Ma oltre agli aspetti operativi, c’è anche una questione di carattere simbolico-normativo: le città del Golfo stanno adottando standard tecnologici e protocolli cinesi che potrebbero aprire la strada a future esportazioni in Africa, Asia meridionale e persino in alcune aree d’Europa, rafforzando l’influenza di Pechino su scala globale. L’esempio di Neom, la megacittà saudita del futuro, è illuminante in questo senso: integrando stack software cinesi come quelli di SenseTime e Pony.ai, questo avveniristico progetto offre un forte segnale di legittimità all’ecosistema digitale cinese, così come alla “diplomazia digitale” di Pechino.

Queste dinamiche complicano le relazioni con Washington. “Gli Stati Uniti forniscono ancora la maggior parte della sicurezza del Golfo, ma la loro presenza si sovrappone ora alle torri di telecomunicazione e ai rack cloud cinesi, una giustapposizione che complica la protezione dell’intelligence e la pianificazione delle crisi. Per il momento, i governanti del Golfo credono di poter preservare lo scudo americano acquistando strumenti digitali cinesi, ma ogni nuovo contratto sposta la leva operativa, e forse la lealtà strategica, sempre più a est”, commentano Tye Graham e Peter W. Singer in un editoriale pubblicato su DefenseOne, “La sostenibilità di questa strategia a doppio binario dipenderà dalle risposte a tre domande: in primo luogo, i leader del Golfo sono in grado di mantenere questo equilibrio, non solo nella loro politica di sicurezza e di investimento, ma anche nel gestire scenari ad alta pressione, come quando le reti intelligenti delle città cinesi operano accanto ai circuiti militari sensibili degli Stati Uniti nel corso di una futura crisi o addirittura di una guerra? In secondo luogo, come si pone Washington di fronte a partner le cui infrastrutture civili non solo sono gestite da, ma sono un facilitatore chiave della strategia tecnologica del suo principale concorrente strategico e commerciale? In terzo luogo, Pechino può convertire le sue posizioni commerciali in qualcosa di più, compresi privilegi militari palesi?”.

La questione assume ancora più importanza, soprattutto alla luce del rinnovato interesse mostrato dall’amministrazione americana nel rafforzare ulteriormente i legami con i Paesi dell’area, anche nel settore dell’alta tecnologia, come dimostrato dal viaggio intrapreso dallo stesso presidente Donald Trump con al seguito importanti esponenti del mondo tecnologico americano, tra cui Elon Musk a Sam Altman. Fino a che punto Washington sarà disposta a tollerare questa ambivalenza?