In Sudafrica massacrano 30 operai attraverso un esecuzione di massa. Ma nessuno interviene con proclami. Perchè?

Archivi

Malasanità, in onda lo spot che irrita i medici

"Alza la voce se sei vittima di malasanità. Hai tempo 10 anni per chiedere il risarcimento". Chiunque negli ultimi giorni abbia acceso almeno una volta il televisore avrà avuto modo di sentire queste parole diffuse su tutte le reti, uno spot che ha inquietato i medici e non solo. Si tratta di un´iniziativa di medici legali ed avvocati che spinge…

Romania, il referendum su Basescu non è valido

La Corte costituzionale rumena ha invalidato l´esito del referendum confermativo della destituzione del presidente della repubblica Traian Basescu. Una nuova pagina nel conflitto istituzionale che oppone il capo dello stato, che dato il risultato dovrebbe riassumere le sue funzioni, e il governo di centrosinistra. Secondo quanto riferisce l´agenzia di stampa Mediafax, la Corte non ha emesso una sentenza all´unanimità, ma…

Università, la polemica sul numero chiuso

Poche settimane di vacanza e per i neodiplomati è tornata già l’ora di quiz. Si, perché quest’anno per accedere all’Università sempre più giovani dovranno necessariamente sottoporsi ai temuti test di ammissione che decreteranno il loro futuro. Secondo le stime del Ministero, ormai un’iscrizione su tre è soggetta all’esame di idoneità. Vale a dire che su 4960 corsi in tutti gli…

A Roma l'arte si oppone al degrado

Giovani artisti contro il degrado. L´iniziativa culturale del pittore Gilberto di Benedetto, in arte Hypnos, si propone di aprire nuove prospettive nel panorama urbano di Roma: ripulire i sottopassaggi della Capitale affidando il loro restyling a giovani artisti desiderosi di mettersi all´opera mostrando il proprio talento. Un modo particolare per unire l´ambizione alla necessità di rinnovamento della nostra capitale. …

Ilva, Clini: "Valutare caso per caso l'apertura degli impianti"

Dopo il deposito delle motivazioni con cui i giudici del tribunale del Riesame di Taranto hanno confermato lunedì il sequestro degli impianti dell`area a caldo dell`Ilva senza facoltà d`uso, i vertici del siderurgico studiano eventuali contromosse e valutano la possibilità di ricorrere in Cassazione contro il provvedimento firmato dai magistrati tarantini. "C`è un`alta probabilità che si presenti ricorso in Cassazione…

Moody's: Italia fuori dalla crisi entro il 2013

Dopo aver attaccato e declassato per mesi l’Italia, Moody’s, l’agenzia di rating americana, lascia intravedere qualche spiraglio. In un rapporto sugli squilibri esterni dell’Eurozona, pubblicato questa mattina dall’agenzia di rating, si sostiene che Italia, Spagna e Portogallo potrebbero uscire dall´attuale stato di crisi entro il 2013, se applicheranno compiutamente le riforme fin qui adottate, mentre Grecia e Irlanda potrebbero richiedere…

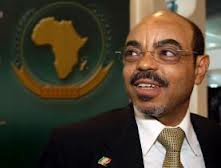

Etopia, muore il primo ministro Meles Zenawi

Il primo ministro etiope Meles Zenawi è morto nella notte tra lunedì e martedì all´età di 57 anni, al termine di una malattia durata alcune settimane. Lo ha annunciato il portavoce del governo Bereket Simon. Meles Zenawi era stato ricoverato in ospedale lo scorso luglio, ma la natura della sua malattia non è stata resa nota. Meles è andato al…

Siria, ribelli: nessun aiuto dagli Usa

Nonostante le promesse delle scorse settimane fatte dai più alti funzionari dell´amministrazione Usa, nessun equipaggiamento militare non letale è stato ancora consegnato ai ribelli siriani dagli Stati Uniti. A mettere in risalto il mancato impegno degli Usa è stato oggi un gruppo di combattenti contro il regime di Bashar al Assad, secondo il quale l´opposizione siriana non ha mai ricevuto materiale da Washington. …

Uccisa una reporter giapponese ad Aleppo

Una giornalista giapponese è stata uccisa ieri ad Aleppo mentre seguiva gli scontri tra l´esercito e i ribelli. La morte della giornalista giapponese, che lavorava per un´agenzia stampa, Japan Press, è stata confermata dal ministero degli Esteri giapponese: "Abbiamo avuto conferma che si trattava di Mika Yamamoto", 45 anni, ha indicato un responsabile del ministero. Ad identificarla è stato un…