L’assemblea degli azionisti di Acquirente Unico, società interamente controllata dal Gestore dei Servizi Energetici, ha rinnovato il consiglio di amministrazione nominando presidente e amministratore delegato Paolo Vigevano. L’azionista, in coerenza con le norme sul contenimento della spesa, ha determinato in tre il numero dei componenti: oltre a Vigevano è stato confermato come consigliere Stefano Di Stefano, in rappresentanza del…

Archivi

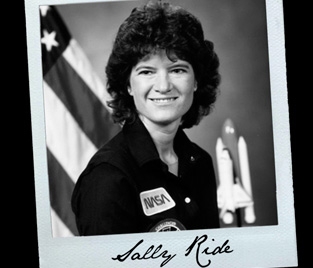

Addio a Sally Ride, la prima donna americana nello spazio

Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama e la dalla first lady Michelle hanno espresso tristezza e dolore per la morte di Sally Ride, la prima donna americana nello spazio. Sally Ride è morta questo lunedì all’età di 61 anni dopo una lunga malattia. Era stata per la prima volta nello spazio nel giugno del 1983. “Michelle e io…

Stato-mafia, processo per Dell'Utri, Mancino e Provenzano

L´ex ministro dell´Interno, Nicola Mancino, che è tra i 12 indagati nei confronti dei quali i Pm di Palermo hanno firmato la richiesta di rinvio a giudizio nell´ambito dell´indagine sulla presunta trattativa Stato-mafia, ci tiene a dimostrare la sua innocenza. "Dopo la comunicazione della conclusione delle indagini sulla cosiddetta trattativa fra uomini dello Stato ed esponenti della mafia, ho…

Siria, il conflitto è al capolinea

Il conflitto in Siria è alla fine. Non perché si è giunti ad una soluzione ma perché è cominciato il crollo del regime del presidente siriano Bashar al Assad. Questa considerazione è parte dell’analisi fatta questo martedì da George Friedman per il sito Stratfor. “Finche la macchina militare e di sicurezza rimane intatta ed efficace, il regime può resistere. Ma siccome,…

Nessuna alternativa: "Votare sull'euro e consolidare il debito"

Le istituzioni europee e italiane fanno sempre più fatica a dare risposte convincenti alle preoccupazioni espresse dai mercati finanziari. E la richiesta da parte della Germania di erogare gli aiuti a patto che si accettino condizionamenti politici, equivale "a non chiamare i pompieri per domare un incendio perché mancano caserme ben attrezzate". Ad affermarlo Michele Fratianni e Paolo Savona, che lanciano un…

Italia-Russia, Monti e Putin rafforzano l'alleanza strategica

Anticipata da una lunga intervista al giornale Rossiskaja Gazeta, il quotidiano ufficiale della Mosca politica, la visita del presidente del consiglio italiano in Russia sembra aver raggiunto gran parte degli obiettivi che si prefiggeva. Primo su tutti impostare sui prevedibili binari interstatali e intergovernativi i rapporti tra Italia e Russia che ultimamente sembravano dipendere dal bello e cattivo tempo segnato nell’amicizia…

Spagna, Madrid non ha chiesto lo scudo anti spread

Nonostante la critica situazione, la Spagna non ha fatto richiesta di attivazione dello scudo anti spread europeo. Almeno non ufficialmente. Il governo di Mariano Rajoy non ha presentato domanda di utilizzare il fondo salva Stati Efsf per effettuare acquisti calmieranti di bond. Così è stato riferito dal portavoce della Commissione europea Antoine Colombani durante la conferenza stampa di metà giornata…

Elezioni Usa. Il prezzo del mais gioca contro Obama

Circa il 61% del territorio statunitense soffre di una gravissima siccità. Gli esperti l’hanno qualificata da moderata a estrema e si tratta del fenomeno più grave dal dicembre del 1956, quando 58% del territorio è stato colpito dalla siccità. Il centro di dati climatici della National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) a Asheville, nel Carolina del Nord, ha allertato sull’intensificazione…

Il maggiordomo chiede perdono al Papa

Paolo Gabriele, esprime al Papa "il suo dolore e il suo pentimento" per il furto di documenti riservati chiedendo il perdono di Benedetto XVI. Ad annunciarlo in un colloquio al ´Corriere della sera´ il legale dell´assistente di camera del Pontefice, Carlo Fusco. "Paolo ha scritto al Papa una lettera confidenziale che è stata consegnata alla Commissione cardinalizia presieduta dal cardinale Herranz",…

Il governo pone la fiducia sul dl sviluppo

Dopo la decisione del governo, annunciata in Aula dal ministro Piero Giarda, di porre la questione di fiducia sul dl sviluppo, il presidente della Camera Gianfranco Fini ha convocato la conferenza dei capigruppo. Fini ha sottolineato che "si tratta di una questione assai complessa e antica". La capigruppo dovrà decidere i tempi per la discussione e il voto di fiducia.…