Tra fischi e applausi la vicepresidente del Senato, Rosy Mauro è tornata a presiedere l´emiciclo di palazzo Madama e non intende dimettersi. L´ha ribadito lei stessa, al termine di un acceso dibattito, iniziato tra gli applausi e le richieste di dimissioni. "Al regolamento del Senato - ha detto - intendo attenermi come sempre ho fatto e come continuerò a fare…

Archivi

L'asse Italia-Gran Bretagna per l’Europa

Negli ultimi mesi si è assistito ad una rapida involuzione dei rapporti tra Italia e Gran Bretagna. A gennaio, infatti, in occasione della visita di Monti a Londra, il primo ministro italiano ha riscosso un enorme consenso, che faceva ben sperare per le future relazioni tra i due Paesi. Purtroppo, la situazione è deteriorata a seguito della tragedia avvenuta in…

Negozi aperti per il 25 aprile. I sindacati: "boicottateli"

Le polemiche legate alle celebrazioni del 25 aprile non sembrano placarsi. Mentre a Roma si continua a discutere su Polverini-Alemanno si, o Polverini-Alemanno no al corteo previsto dall’Anpi, a Milano i sindacati indicono una serie di scioperi contro l’apertura dei negozi, invitando a boicottare quelli che rimangono aperti. Quest´anno, infatti per la prima volta, i negozi potranno restare aperti…

Londra, una manifestazione retrò contro Abercrombie&Fitch

Londra è stata epicentro di una protesta molto particolare. Al ritmo di "Give three piece a chance", la famosa canzone di John Lennon, un gruppo di persone vestite con abbigliamenti e accessori d´epoca, si è radunato per manifestare contro l’apertura di una sede di Abercrombie & Fitch, il marchio di abbigliamento casual di New York. Il negozio Abercrombie & Fitch…

@PaoloGentiloni

L´idea di boicottare i negozi aperti fa un pessimo servizio alla memoria del #25aprile

Tremonti e Ferrara, gli alleati inaspettati di Hollande

Dopo la vittoria al primo turno di François Hollande, nel nostro Paese il candidato socialista trova alleati inaspettati. È proprio così, in Italia accade anche che Giulio Tremonti e Giuliano Ferrara elogino Hollande. È tempo di una nuova destra? “Per una volta la notizia non è la sinistra sarkozista - leggiamo su La Stampa - ma la destra hollandiana. Intelligente,…

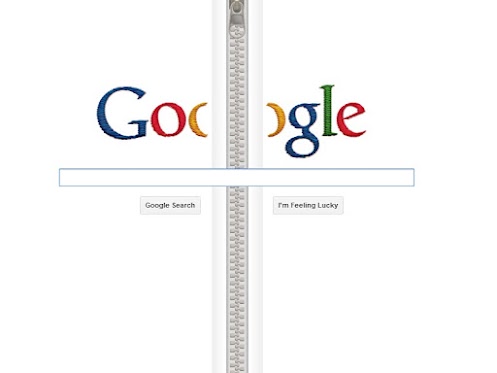

La zip di Google, tributo a Gideon Sundback

Il creativo doodle di oggi ricorda la nascita 132 anni fa dell´ingegnere svedese naturalizzato statunitense Gideon Sundback, che ebbe il merito di migliorare l´idea sviluppata dall´ingegnere americano Whitcomb Judson sulla cerniera lampo. Per superare il dolore dopo la morte della moglie, Sundback dedicò anima e corpo al progetto che nel modello originale tendeva ad aprirsi troppo facilmente. La soluzione fu…