“L’orologio da polso segnava le sette del mattino e Paolo non riusciva ad aprire gli occhi. avrebbe dovuto svegliarsi, ed anche in fretta. Era atteso da una lunga e noiosa riunione politica, per decidere le nomine da effettuare al Comune. Strano come trovasse tedioso il parlare ed il confrontarsi”. In “Onde. Diario di un immigrato” di Francesco De Palo (Aletti,…

Archivi

@MarcoFollini

Ha sbagliato #Cicchitto a telefonare, #Monti a rispondere, oppure #Obama a non interrompere il suo discorso?

Furto nello staff di Romney: coincidenza o gioco sporco?

Una sfortunata coincidenza o un furto mirato? La polizia americana sta indagando su un banale furto d´auto che potrebbe avere conseguenze sulla corsa alla Casa Bianca. Due collaboratori di Mitt Romney, il favorito fra i candidati repubblicani alle presidenziali, hanno incautamemnte lasciato computer portatili e iPad all´interno del loro Suv, parcheggiato in un garage di San Diego. Tornati dalla…

Gran Bretagna, presto tribunali aperti alle telecamere

Grande svolta o deriva sensazionalista? Certamente un grande cambiamento nella cultura giuridica britannica. Secondo l´Independent a maggio, in un suo discorso, la regina potrebbe annunciare la decisione di abolire il divieto di fare foto in tribunale e riprendere i processi in televisione. Il quotidiano sottolinea che la revoca del divieto ha lo scopo di ridurre la "mistica" delle aule…

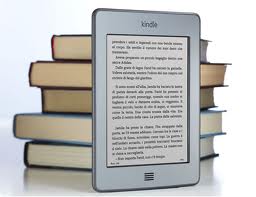

Cos’è Kindle touch

Dopo l´arrivo del Kindle “base” avvenuto a fine 2011, Amazon lancia in Europa anche un altro membro della sua famiglia di ebook reader, Kindle Touch che è arrivato ieri in più di 175 nazioni, Italia compresa. Kindle è un lettore di libri elettronici commercializzato da Amazon. Dal primo dicembre 2011, è disponibile anche per il mercato italiano. Kindle Touch…

Obama loda Monti, ma lui è al telefono con Cicchitto

Doveva proprio essere di estrema urgenza la chiamata di Fabrizio Cicchitto, per spingere il nostro premier ad alzarsi dalla plenaria del summit sul nucleare, lasciando leader del calibro di Barack Obama e Hu Jintao, per rispondere a una sua telefonata. Ma chi se lo sarebbe mai aspetto che proprio in quel frangente, il Presidente degli Stati Uniti in persona,…

Oggi Benedetto XVI incontra Fidel Castro

Fidel Castro incontrerà Benedetto XVI, giunto questo martedì a L´Avana, dopo essersi recato in pellegrinaggio al santuario della “Virgen de la Caridad” a El Cobre, poco distante da Santiago de Cuba. A confermarlo è stato lo stesso ex presidente cubano, secondo quanto ha riportato un sito web ufficiale, Cubadebate. "Saluterò con piacere sua eccellenza il papa Benedetto XVI, come…

Legge elettorale, intesa tra Pdl, Pd e Udc

Raggiunta l´intesa dei leader della maggioranza sulle modifiche alla legge elettorale: non ci sarà più l´obbligo di coalizione e la soglia di sbarramento sarà intorno al 4-5 per cento. Inoltre, si è deciso di far procedere in parallelo le riforme della Costituzione e la legge elettorale.Il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, dopo il summit di Angelino Alfano (Pdl), Pier Luigi…

Chi è Elsa Monti

Si dice che dietro un grande uomo, c´è sempre una grande donna. Elsa Monti, moglie dell´attuale premier italiano, condivide con il marito gli stessi modi timidi e riservati. Ma nell´intervista rilasciata a Chi in edicola domani rivela anche un tratto moderno e coraggioso del suo carattere: "Quando Mario, dopo la laurea, ha deciso di andare negli Stati Uniti a perfezionarsi…