Si dice che quando un leader italiano senta puzza di bruciato, corra negli Stati Uniti per consolidare la sua legittimazione traballante. L’esempio più famoso rimane il viaggio di Alcide De Gasperi nel 1947. Elemento determinante nella successiva vittoria elettorale che portò all’esclusione del Partito comunista dall’area di governo. E l’inizio di quella Conventio ad excludendum che caratterizzò la vita della Prima Repubblica. Ma quello non fu l’unico caso. Negli anni, il pellegrinaggio a Washington continuò. Uomini della maggioranza parlamentare, ma non solo. Giorgio Napolitano, quand’era ancora un autorevolissimo esponente del vecchio Partito comunista, fu accolto con curiosità, ma anche con grande rispetto. E da allora, quei rapporti assiduamente coltivati non furono certo estranei alla sua brillante carriera.

Lo stesso Silvio Berlusconi mantenne un rapporto forte non solo con Bush, ma con tutta l’Amministrazione americana. Nella fatidica notte del 3 novembre del 2011, quando Francia e Germania volevano il commissariamento italiano da parte della Troika, fu Obama che disse semplicemente: “I think Silvio is right“. E se ne fece nulla. Per contro fu Bettino Craxi a subire tutto il peso di quel rapporto sbilanciato. Gli americani non gli perdonarono mai Sigonella. L’aver schierato i carabinieri per impedire ai G-men americani di sequestrare, in territorio italiano, un esponente della Resistenza palestinese. Quel sussulto di dignità nazionale non era concepibile. E fu duramente punito. Come si vede, il viaggio di Matteo Renzi non solo non è una novità, ma fa parte di una lunga tradizione.

Consideriamo le cose dal punto di vista del Dipartimento di Stato, l’organo che sovrintende alla politica estera del più forte Paese occidentale. Vista da Washington, l’Europa rimane una terra poco affidabile dal punto di vista della logica geopolitica. E’ una grande potenza commerciale, ma dal punto di vista politico è poco più di un nano. Non ha una politica estera comune, non ha un esercito sovranazionale. E’ venata di un pacifismo che oltre Atlantico è guardato con sospetto. Fino a confinare con l’opportunismo. Sempre in bilico tra l’interesse di bottega e la fuga dalle proprie responsabilità. Le sanzioni contro la Russia per la vicenda dell’Ucraina sono state imposte. Nel frattempo, tuttavia, la Germania si accordava con Putin per costruire il grande gasdotto che doveva garantirgli i necessari rifornimenti energetici.

Se l’Europa non esiste come entità politica, l’unica soluzione, dal punto di vista americano, era ed è trattare con i singoli Stati. Ma quali? Ed in che modo? Prima di Brexit esisteva non solo una testa di ponte. Ma anche l’unica vera potenza in grado di offrire quel supporto militare che rappresenta il sale delle relazioni internazionali. Non sempre le cose erano andate per il verso giusto, come mostrò la crisi di Suez del 1956, che vide americani e sovietici contro Francia, Inghilterra ed Israele. Ma da allora molta acqua è passata sotto i ponti. E le “relazioni speciali” con l’Inghilterra si sono ricomposte e consolidate. Questo solido alleato, dopo il referendum che ha visto la vittoria del “leave“, non ha più voce in capitolo in terra europea. Quindi: un problema in più.

Della Francia, Washington non si fida. In passato i rapporti con la Presidenza, sia al tempo di De Gaulle che dopo, sono stati oscillanti. Colpa della “grandeur“: quel forte sentimento nazionale che ha sempre spinto le élite di quel Paese, seppure in forme discontinue, a contestare la supremazia dell’ingombrante alleato. Oggi poi l'”asse franco – tedesco” vede Parigi in una posizione subordinata. Meglio trattare quindi con chi detiene il potere effettivo. Vale a dire con quei tedeschi che rappresentano il nocciolo duro ed effettivo della realtà europea. Ma, in questo caso, i rapporti sono tutt’altro che semplici. Senza voler andare troppo a ritroso nel tempo, non si dimentichi che l’ost-politik di Willy Brandt, con il suo appeasement rispetto all’Orso sovietico, fu sempre vista con sospetto da settori rilevanti del Dipartimento di Stato. I tedeschi giocavano la partita della vita – la riunificazione nazionale – ma tutto ciò non era esattamente compatibile con la logica della “guerra fredda” e del Mondo diviso in blocchi contrapposti.

Fatti più recenti hanno dimostrato che quello spirito, troppo intriso di un nazionalismo esclusivo, non è mutato. Durante la crisi del 1992, le pressioni americane per costringere la Bundesbank a diminuire i tassi di interesse, per evitare la crisi dello SME, raggiunsero il calor bianco. Ma fu tutto inutile. Ed ora le polemiche contro l’austerity altro non sono che una tosta critica al gigante europeo le cui aziende macinano profitti, determinando un attivo della bilancia dei pagamenti che sfiora il 10 per cento del Pil. Gli effetti negativi di quella politica sono all’origine del grande gelo portato dalla deflazione. Che costringe, ancora una volta, gli Stati Uniti a fare da “locomotiva” in un mondo sempre più stagnante.

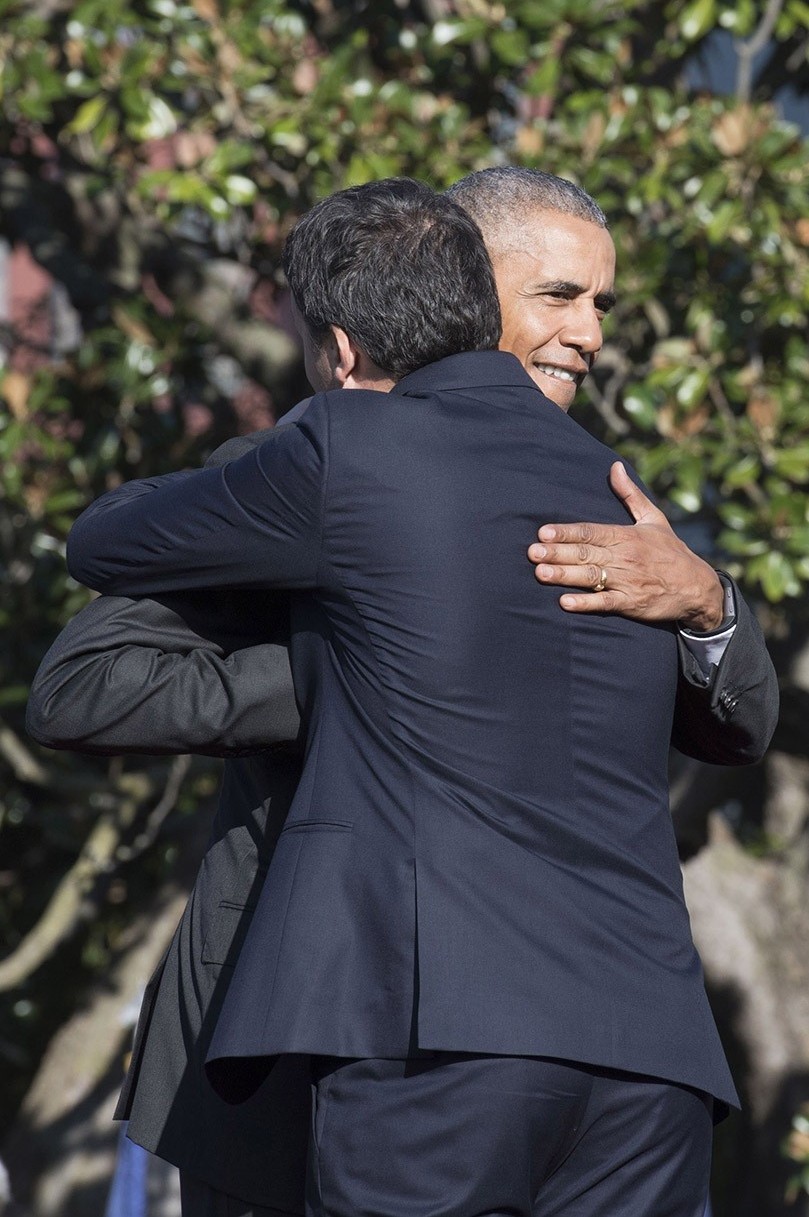

Se questo è il contesto, Matteo Renzi può giocare la sua partita. Può rappresentare una spina nel fianco nei burocrati di Bruxelles. Quindi tappeto rosso. E se si tratta di favorirne le aspirazioni politiche, partecipando attivamente alla campagna referendaria, il prezzo pagato (poco) ne vale la candela.