Il suo eccesso di capacità industriale, non più assorbibile con l’export, rischia di costare caro a Pechino: il problema, mai affrontato seriamente, sta alimentando un pericoloso accumulo di crediti in sofferenza e acuendo le già forti tensioni commerciali con l’Occidente, esacerbate dal desiderio cinese di ottenere lo status di economia di mercato all’Organizzazione mondiale del commercio, la Wto.

IL REPORT

Dopo anni di tentativi falliti nel risolvere la criticità – si legge in un report realizzato dalla Camera di commercio europea in Cina – i nodi non ancora sciolti dalla Repubblica Popolare stanno venendo al pettine. Già nel 2009, racconta il Washington Post, la stessa istituzione aveva diffuso un documento similare, che rivolgeva a Pechino alcune raccomandazioni per disfarsi della zavorra che la appesantisce.

I PROBLEMI PEGGIORANO

Questi consigli, rileva il presidente della Camera di Commercio europea in Cina, Joerg Wuttke, da allora sono rimasti in gran parte inascoltati: Pechino, commenta l’alto funzionario, “non ha portato a termine i tentativi fatti negli ultimi dieci anni per affrontare il suo eccesso di produzione”, minati dal protezionismo regionale, da una debole applicazione delle normative, bassi prezzi delle risorse, investimenti mal gestiti, protezione inadeguata dei diritti di proprietà intellettuale e altro ancora. Ciò “ha portato a un ulteriore peggioramento del problema”. Se non ci provasse seriamente adesso, rafforzando l’indirizzo dato dal Terzo Plenum del Partito comunista cinese di una lenta migrazione verso una vera economia aperta, c’è il rischio, rimarca Wuttke, che ciò “possa ostacolare l’efficacia del programma di riforme economiche cinesi”.

LA FINE DEL SOGNO CINESE?

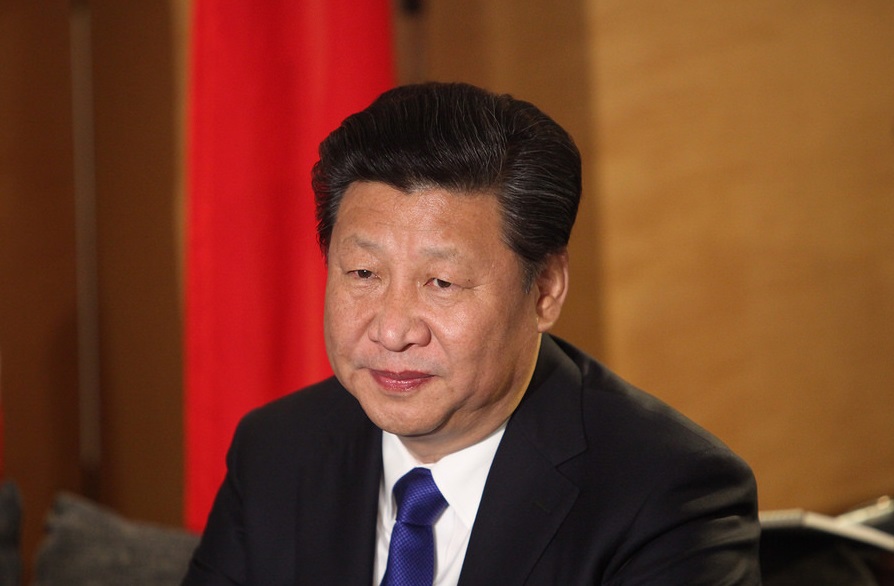

Questi travagli, uniti ad altri, rischiano infatti di trasformare il “sogno cinese” di Xi Jinping in un incubo. Ad agosto scorso fu lo storico ed economista Giulio Sapelli ad osservare a Formiche.net come “in questi anni la Cina abbia provato a creare i presupposti per la crescita di un vero mercato interno. Lo ha fatto creando delle mega metropoli nelle quali far confluire larga parte della popolazione rurale, che nelle campagne vive con i frutti della terra, senza abbracciare uno stile di vita consumistico. Risultato: il piano è fallito, l’esodo atteso non c’è stato, e ora molte delle città cinesi sono mezze vuote”. A questa bolla immobiliare e a conseguente e ripetuto un crollo delle borse (raccontati qui dall’editorialista Guido Salerno Aletta), Pechino ha provato a reagire svalutando pesantemente la propria divisa, il renminbi. Ma la mossa ha dato alla Repubblica Popolare solo un sollievo temporaneo. “Ci si è illusi un po’ tutti – rilevò ancora lo studioso – che l’economia export lead della Cina potesse continuare all’infinito, senza battute d’arresto. Invece s’è innescato un fenomeno composito, legato anche alla crescita esponenziale di una finanza ombra, la cosiddetta shadow economy, che rappresenta un problema importantissimo, al quale Xi sta cercando di porre rimedio anche attraverso quella che in Occidente passa per la sua battaglia anti corruzione”.

Se a tutto questo – come aggiunse Alberto Forchielli, fondatore di Mandarin Capital Partners e di Osservatorio Asia – si somma un sistema cinese sostanzialmente “drogato” dalla pesante mano pubblica e messo in difficoltà da una costante fuga di capitali verso lidi considerati più sicuri (anche quelli dell’antagonista americano), si comprende bene il fiato corto di Pechino.

UNA VITTORIA DIMEZZATA

Con queste sofferenze s’incrociano anche alcune partite diplomatiche condotte dalla Cina, che non sembrano procedere tutte per il verso giusto. Dopo aver chiesto maggiore peso nel Fondo monetario internazionale guidato dalla francese Christine Lagarde, la Cina ha ottenuto a dicembre scorso l’inserimento dello yuan nel paniere delle monete “perfettamente convertibili” che concorrono a determinare il valore della “moneta immaginaria” moderna, i diritti speciali di prelievo. Un avvenimento (criticato su questa testata dall’economista Paolo Savona per il mancato rispetto di alcuni parametri fondamentali) che è stato considerato da molti esperti un risultato a metà e una sorta di contentino: se da un lato, scrissero Mario Lettieri e Paolo Raimondi, prepara a “una grande evoluzione verso un sistema multipolare nella sua dimensione politica, economica, commerciale e, quindi, anche monetaria”, dall’altro non consente per il momento alla Repubblica Popolare di incidere maggiormente nella governance dell’istituzione (l’aggiustamento delle quote, approvato nel 2010, che riconosce il maggior peso globale di Pechino e di altre economie emergenti – raccontò sul Sole 24 Ore Alessandro Merli -, è tuttora bloccato dal Congresso degli Stati Uniti, che hanno potere di veto).

L’AGOGNATO MES

Parallelamente Pechino si batte da tempo per ottenere la concessione dello status di economia di mercato, il cosiddetto Mes. Contrari da sempre a questa ipotesi sono gli Stati Uniti, che nel tempo hanno più volte allertato l’Europa sui rischi e le conseguenze che un simile passo comporta. Secondo Washington, spiegò a dicembre scorso il Financial Times, concedere quello status (considerato uno da Pechino uno degli obiettivi prioritari) significherebbe in primo luogo “disarmare unilateralmente” le difese sul piano commerciale dell’Europa nei confronti della Cina; potrebbe ledere gli sforzi volti a impedire alla seconda economia al mondo di inondare i mercati americano ed europeo con prodotti dai prezzi troppo bassi; e renderebbe difficile da parte di Usa ed Europa – impegnate contestualmente a definire una zona di libero scambio attraverso il trattato Ttip – l’imposizione di tariffe all’importazione del Made in China anche di fronte a pratiche sleali o anti concorrenziali, tanto più in un regime non democratico.

I RIPENSAMENTI DI BRUXELLES

I prodotti cinesi, mettono in guardia gli Usa, oggi sono venduti all’estero a un prezzo inferiore al costo di produzione, o comunque realizzati con sussidi statali o un’ingerenza troppo forte dello Stato nel settore privato. Problemi e timori espressi anche dall’industria europea di alcuni Paesi manifatturieri come l’Italia e in particolare da alcuni settori, come quello dell’acciaio. Per questo, nonostante la pressione di alcuni Stati (la Germania è favorevole così come il Regno Unito, che con la sua City conta di diventare piazza di scambio finanziaria della valuta cinese), Bruxelles ci starebbe ripensando. Anche se Pechino è entrata a far parte del Wto nel dicembre del 2001, non è detto – chiarirono a novembre scorso a Formiche.net gli uffici del commissario al Commercio Cecilia Malmstrom– che a distanza di quindici anni e, quindi nel dicembre del 2016, riceverà il disco verde da Bruxelles per lo status di market economy. Mentre il 17 febbraio, il giorno dopo la conferenza ospitata al Parlamento europeo sulle conseguenze del possibile riconoscimento alla Cina del Mes, la Commissione europea ha deciso di rinviare tutto alla “seconda parte dell’anno”, come ha chiarito il vicepresidente Frans Timmermans. La questione – ha detto il numero uno di Berlaymont, il lussemburghese Jean Claude-Juncker – “va studiata sotto tutti gli angoli, vista l’importanza del tema per il commercio internazionale e per l’economia europea”.