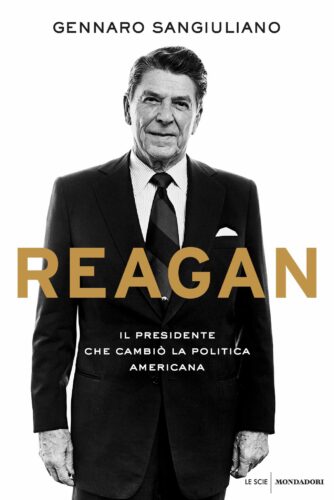

Conversazione con Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2, in libreria con la sua ultima biografia per Mondadori, “Reagan. Il presidente che cambiò la politica americana”. Dagli esordi in povertà ai riflettori di Hollywood fino alla Casa Bianca, a quarant’anni dalla sua elezione, ecco cosa resta del presidente Usa nell’era di Joe Biden

Una storia americana, come più non si può. A centodieci anni dalla nascita di Ronald Reagan e a quaranta dai suoi primi passi nella Casa Bianca Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2, giornalista e saggista, aggiunge una nuova puntata alla sua serie di biografie-best seller. “Reagan. Il presidente che cambiò la politica americana” (Mondadori) è il racconto di un sogno americano divenuto realtà. Dalla povertà dell’infanzia alla celebrità del cinema e della tv fino agli altari della politica mondiale, la storia di Reagan parla ancora oggi a tutti perché è semplice, vera, schietta. E la sua eredità politica è più attuale di quanto non si immagini.

Direttore, quella di Reagan è davvero una storia americana?

È anzitutto una straordinaria vicenda umana. Un ragazzo che nasce sulla Main Street, il vialone che attraversa le cittadine di provincia. Siamo a Tampico, Illinois, America profonda. Il padre è un irlandese con il vizio dell’alcool, economicamente instabile, licenziato due volte. La madre è una fervente religiosa, appartiene a una delle varie chiese del protestantesimo americano, i “Discepoli di Cristo”.

Insomma, origini umili.

Umilissime. La Grande depressione si abbatte sulla famiglia. Girano di continuo l’Illinois in cerca di un lavoro, i genitori faticano a mettere una minestra in tavola. Un Natale il padre riceve una lettera e la apre di fronte ai figli. Spera sia una promozione, ma è un altro licenziamento.

Reagan come riesce a studiare?

Lavora, fa un po’ di tutto. Prima il bagnino, poi guadagna una borsa di studio all’università giocando a baseball, si laurea in economia.

Come finisce a Hollywood?

Poco più tardi, casualmente. Si cimenta in un primo momento come telecronista di football, nuoto e basket alla radio, diventa una delle voci più famose del Midwest. Quindi l’approdo ad Hollywood, a fare l’ “attore di serie B”, come diceva lui.

Però di strada ne ha fatta, anche lì.

Sì, era la spalla preferita dalle grandi star, tutti lo volevano come comprimario. Lo troviamo ne “I pascoli dell’odio”, con Erroll Flynn e il futuro Premio Oscar Olivia de Havilland.

In guerra ci va?

Voleva partecipare, viene arruolato ma non è inviato al fronte per un problema agli occhi. Insieme ad altri attori viene messo in un gruppo dell’Aeronautica che doveva girare filmati per le forze armate. Come si usa una bomba a mano, come si smonta un fucile, come soccorrere un commilitone ferito in battaglia. Chiuderà la guerra con il grado di capitano. Sarà un grande limite per lui.

Perché?

Perché si troverà a fare politica con una generazione di eroi di guerra. Il suo vice, George Herbert Bush, padre di George W. Bush, fu abbattuto con l’aereo nel Pacifico e rimase per sei ore in mare aperto. John Fitzgerald Kennedy, affondata la sua motosilurante da un incrociatore giapponese, aveva trascinato sette colleghi a riva su un’isoletta, da solo.

Ma intanto è diventato una star.

Esatto, e ha fatto i soldi. Dal cinema passa alla televisione. Tra gli anni ’50 e ’60 realizza un format sulla Cbs. Ogni giovedì legge classici della letteratura americana. Diventa il Mike Bongiorno della tv americana.

Repubblicano dal giorno zero?

No, nasce democratico. Già giovane raccoglie fondi per il partito, la famiglia era molto riconoscente a Roosevelt: il padre era riuscito a uscire dal precariato grazie al New Deal. Il primo avvicinamento ai repubblicani arriva quando decide di iscriversi al gruppo “Democratici per Eisenhower”. Il generale era un centrista, un padre della patria, e trovò grandi consensi anche sull’altra sponda.

Qual è il suo primo passo in politica?

Il primo? Nel 1964. Barry Goldwater, senatore repubblicano dell’Arizona, fa una sfortunata campagna elettorale. Uno stimato intellettuale, autore della prima piattaforma del pensiero conservatore, The Conservative Mind. Non era un empatico, perde contro Lindon B. Johnson.

E Reagan?

Nel suo ultimo comizio, chiedono a Reagan di tenere un discorso finale. Passerà alle cronache come “The Speech”. Tutti realizzano di avere di fronte il futuro leader dei repubblicani.

Lui non li delude, in California.

Si candida a governatore in uno Stato che già allora era un fortino democratico. Una vittoria clamorosa, inattesa. Dà un primo assaggio della Reaganomics. Pone lui le basi della Silicon Valley, alla fine degli anni ’60.

Altro che attore catapultato in politica. E pensare che in tanti gli hanno accostato Donald Trump.

Reagan aveva uno spessore politico diverso. E, a differenza di Trump, un grande senso delle istituzioni. Un conservatore classico, non un outsider. Sfiora la vittoria alle primarie presidenziali contro Gerald Ford, perde per 60-70 voti. Ma la sconfitta lo salva: l’America usciva dal Watergate e il Paese era ancora infuriato con i repubblicani.

Quattro anni di Jimmy Carter gli tirano la volata.

Quattro anni disastrosi. Inflazione e disoccupazione a due cifre, debito pubblico alle stelle, umiliazione degli Stati Uniti in politica estera. Gli ostaggi in Iran, i sovietici in Angola e Mozambico, la bandiera americana ripiegata sul tetto dell’ambasciata a Saigon, in Vietnam.

Reagan vince, è presidente.

No, stravince. La cartina elettorale è tutta rossa. Tranne che a Washington DC, Carter perde ovunque.

“Government is the problem”, dice all’inaugurazione. Perché funziona?

Perché allora c’era una volontà di riscatto del mercato rispetto al keynesismo e alo statalismo. Anche l’America si era allineata a modelli socialdemocratici di tipo tedesco e scandinavo. Alla fine degli anni ’70, dopo la crisi petrolifera, l’inflazione, lo strapotere dei sindacati, era una ventata di aria fresca.

Un Berlusconi, con quindici anni di anticipo…

In qualche modo anticipa il suo discorso, quando annuncia ad esempio la giornata della “liberazione dalla pressione fiscale”. Ma la visione economica di Reagan non era self made. Aveva solidissimi riferimenti culturali. Su tutti la scuola dei “Chicago Boys” fondata da von Hayek e poi guidata dal premio Nobel Milton Friedman.

In tanti ancora oggi criticano la Reagonomics per gli strascichi su deficit e debito pubblico.

In verità la politica reaganiana è stata ripresa da Bill Clinton e da entrambi i Bush. L’economia dei servizi e dell’Ict si deve soprattutto a lui. Il debito pubblico americano è esploso in seguito, con le guerre, dall’Iraq all’Afghanistan. Ma non c’è dubbio che sia stato questo il suo punto debole.

Cioè?

È vero, ha vinto la Guerra Fredda. Ma tutto ha un prezzo. Reagan ha impegnato l’America in un gigantesco riarmo, sapendo che l’Urss non poteva permettersi l’inseguimento.

Cosa resta della sua legacy?

Un’eredità bipartisan, tutti gli riconoscono alcuni meriti. Ancora nel 2008, durante il dibattito per le primarie presidenziali, Barack Obama e Hillary Clinton si sono trovati a scontrarsi sulla dottrina Reagan. Lei era ancora attardata su vecchie posizioni democratiche.

Oggi alla Casa Bianca c’è Joe Biden, e un Paese da ricostruire. Dalla crisi economica a quella sanitaria, lo Stato deve tornare in campo. O no?

In una prima fase sarà così. Ma non dimentichiamo che lo Stato non ha mai creato economia reale. Reagan fece fare le infrastrutture di base della Silicon Valley: fogne, acquedotti, autostrade. Ma sono state Microsoft e Apple a fare l’impresa.

C’è almeno un tratto in comune fra Reagan e Trump?

In comune hanno l’empatia. La capacità di avere un dialogo costante con il pubblico. Reagan sulla tv, Trump sui social media. Comunque un dialogo disintermediato.

Poi?

Poi l’ironia. Colpito da un proiettile al polmone nell’attentato del 1981, arrivato in sala operatoria, Reagan disse ai medici: “La scena è venuta bene? Altrimenti la rifacciamo”.

Con Biden una somiglianza c’è. La ricerca di un consenso bipartisan, il tentativo di parlare a tutto il Paese, a tutto l’arco politico.

È così, Biden ci sta provando. L’incontro con la delegazione del Parto repubblicano è andato molto bene. Cerca un consenso ampio soprattutto per smarcarsi dall’ala sinistra del partito democratico, che altrimenti lo vincola a politiche troppo radicali. Sarà un problema i prossimi anni, anche con la vice Kamala Harris.

Chiudiamo sulla politica estera. Nel suo primo Foreign policy speech Biden è stato durissimo con la Russia di Vladimir Putin. Toni che in parte richiamano “l’impero del male” contro cui tuonava Reagan.

Le parole di Biden non sorprendono. Storicamente con la Russia hanno dialogato meglio i repubblicani che i democratici. Quando scoppiò il Watergate e cadde Nixon, Breznev parlò di un “atto anti-americano”.

Pochi giorni fa è scomparso a cent’anni George Shultz, iconico segretario di Stato di Reagan. È anche grazie a lui che il presidente, come disse Margareth Thatcher, ha vinto la Guerra Fredda “senza sparare un colpo”?

Non c’è dubbio, Shultz è un personaggio chiave di quella fase. A differenza di Trump, Reagan fu abile ad affidarsi a persone competenti. E soprattutto non voleva stralavorare, ci teneva ai suoi ritmi di vita. Alle 17, cascasse il mondo, staccava per una passeggiata a cavallo o un’oretta di nuovo. Sapeva che, per qualsiasi cosa, c’era lì Shultz. Con lui se ne va un grande della storia americana.