L’ex segretario di Stato americano Henry Kissinger sostiene che fra Cina e Stati Uniti serva una tregua come quella fra Nixon e Deng. A mio parere ci sono almeno tre motivi per cui non è possibile. Il commento di Marco Mayer

Venerdì scorso Henry Kissinger (98 anni) – in occasione del 50^ anniversario della sua missione segreta a Pechino come inviato dal Presidente Richard Nixon – ha sottolineato la necessità di ripetere oggi qualcosa di simile: “Per evitare esiti catastrofici è indispensabile riavviare il dialogo tra Washington e Pechino”.

La stampa e le TV cinesi hanno dato grande risalto alle parole dell’ex Segretario di Stato. In occidente, invece, l’ anniversario è passato praticamente inosservato. In linea di principio l’esigenza posta da Kissinger è condivisibile anche se inevitabilmente strumentalizzata da Global Times e da altri media propagandistici cinesi.

Tuttavia – a mio avviso – per assumere decisioni ponderate è necessario mettere bene in rilievo tre profonde differenze che caratterizzano la situazione attuale rispetto agli eventi del 1971.

La prima differenza è assai nota. All’ epoca l’ostilità verso l’Urss accomunava Washington e Pechino. E per gli Stati Uniti in particolare l’avvio del dialogo con la Cina era una nuova componente della tradizionale strategia di contenimento antisovietico (sviluppatasi in forme diverse sino alla caduta del muro di Berlino.)

La seconda diversità è che tra il 1992/93 e il 2007/2008 gli Stati Uniti hanno sviluppato una cooperazione bilaterale con la Cina molto intensa sul piano commerciale, tecnologico e scientifico.

Durante questa fase (durata circa 15 anni) una particolare rilevanza e’ stata assunta dalla cooperazione interuniversitaria sino-americana, dalle aziende innovative e dalle start up, dall’ ecosistema della Silicon Valley e dalla California in particolare.

Il significativo contributo degli Stati Uniti all’ ascesa tecnologica della Cina è un fattore molto importante, ma nessuno ne parla volentieri. Ed anche è strano che esso venga ignorato anche da Stephanie Balme nel suo recente intervento riportato da Formiche.net.

La presenza massiccia di studenti cinesi negli atenei degli Stati Uniti, lo scambio di docenti e di ricercatori, il ruolo delle Big Tech e delle start up americane ha consentito alla Cina di compiere un salto tecnologico. Ma negli Stati Uniti è una lunga parentesi che sembra oggi dimenticata.

Dopo le prime sanzioni per Tiennamen, il famoso viaggio di Deng Xiao Ping nel sud della Cina del 1992 aveva riacceso a Washington le speranze di una autentica apertura economica e per quanto parziali anche di alcune potenziali riforme di natura politica.

I Presidenti Bush padre e figlio, Bill Clinton e Barack Obama (nel suo primo mandato) avevano tenuto un atteggiamento piuttosto costruttivo verso Pechino in cui gli elementi della cooperazione prevalevano su quelli della competizione.

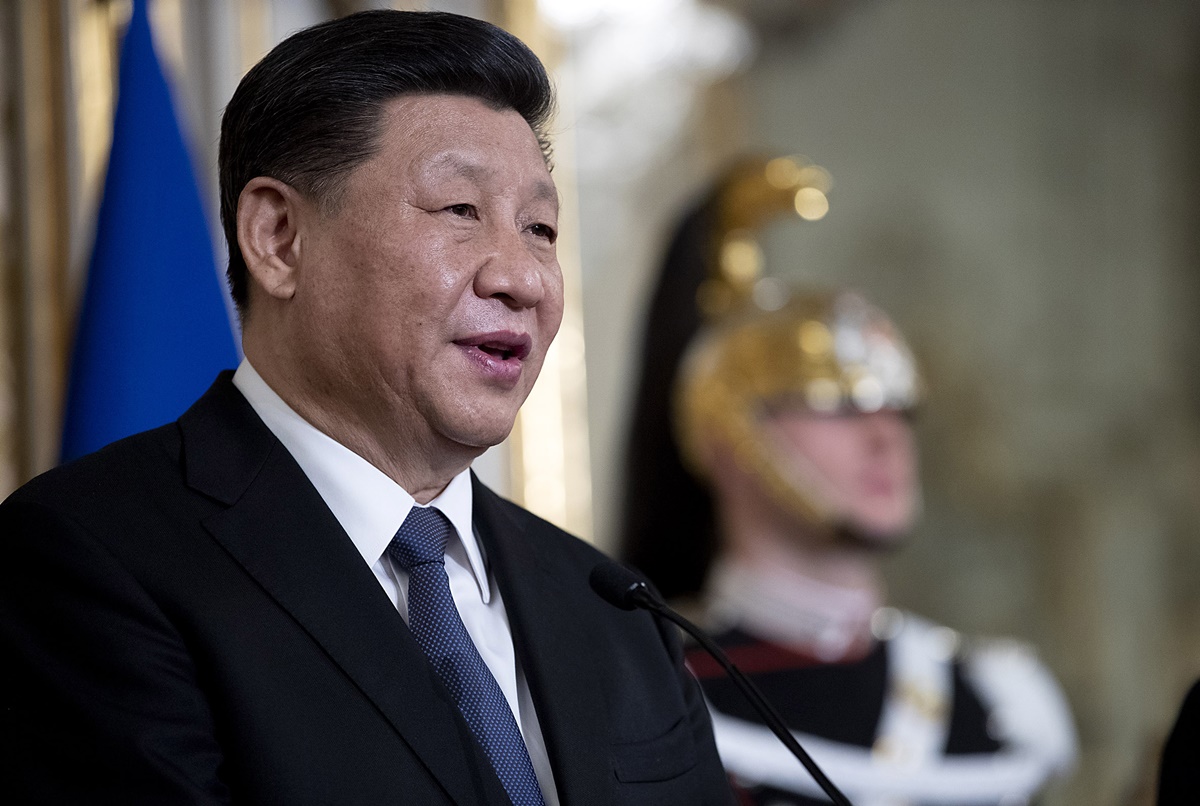

La terza diversità è la meno conosciuta. Mi riferisco alla discontinuità determinata dal 18esimo congresso del Partito Comunista Cinese del novembre 2012. L’evento ha registrato un ampio ricambio del gruppo dirigente nonché una profonda svolta politica di cui solo recentemente si è potuto cogliere la rilevanza.

Con gli occhi di oggi – a quasi dieci anni di distanza – si ha l’impressione che in quel momento il Pcc abbia implicitamente preso le distanze dal riformismo pragmatico e dall’ “apertura al mondo” che ha catatterizzato il pensiero e l’azione di Deng Xiao Ping.

È ancora molto difficile interpretare la portata del 18esimo congresso del Pcc e le sue conseguenze nel medio e lungo periodo. Forse per avere un quadro definito dovremmo attendere l’esito del XX congresso pianificato nel 2022.

Tuttavia l’impressione di numerosi osservatori è dominata da grande preoccupazione. Il timore e’ che negli ultimi anni si venuta affermando una involuzione politico-culturale profonda del regime cinese all’ insegna del neo-totalitarismo e del neo-maoismo nazionalista.

Questo processo involutivo ha progressivamente interrotto la cooperazione con gli Stati Uniti (già irritati per il deficit commerciale esorbitante e la conseguente

perdita di posti di lavoro).

Sul piano economico Il 18 congresso del Pcc ha anche segnato il progressivo ritorno del ruolo centrale dello Stato rispetto all’apertura all’ economia di mercato e agli investimenti stranieri. Basti pensare cosa succede in questi giorni alle imprese cinesi quotate a Wall street.

Ma l’aspetto più inquietante riguarda la sfera politico-ideologica. Una serie di sintomi emersi recentemente riportano alla mente alcune caratteritiche proprie del totalitarismo sovietico.

Oltre al dominio del Partito Comunista su tutti i settori della società e dello Stato, si assiste a fenomeni negativi quali abolizione dei rari spazi di libertà di stampa, l’esaltazione del pensiero unico, una più accentuata repressione delle minoranze etnoculturali, religiose e LGBT, la negazione delle libertà civili, il culto della personalità.

La dura repressione di Hong Kong, le persecuzioni degli Uiguri e tanti altri episodi documentati nel rapporto sulla Cina 2020 di Amnesty International sono fenomeni preoccupanti su cui non si può tacere.

Se il ritorno al totalitarismo dovesse essere confermato nei prossimi anni l’ ipotesi di Kisssinger per un dialogo politico a 360 gradi avrebbe poche possibilità di successo.

Per esempio nessuno potrebbe più ignorare la minaccia dell’ egemonia mondiale della Cina nel settore delle telecomunicazioni e delle reti digitali; non tanto per ragioni economiche quanto in nome della libertà di informazione e della democrazia.

Probabilmente per gli Stati e l’ Europa è meglio limitarsi a cercare un accordo con la Cina su un numero limitato di temi di interesse globale in sede G20 e/o in altri fora internazianali: clima, ambiente, global health, minimum tax, ecc

In pratica anche per noi in Italia e in Europa (Orban permettendo) si tratta di promuovere un engagement limitato della Cina senza rinunciare a difendere pubblicamente il valore universale dei diritti civili, dei diritti sociali e delle libertà politiche e religiose.

Una politica estera verso la Cina esclusivamente basata sui diritti umani non è realistica, ma una politica estera che tenga conto anche dei diritti umani è un dovere a cui l’Italia non può sottrattarsi qualunque cosa ne pensino Beppe Grillo, Giuseppe Conte e Massimo D’Alema.