L’intesa di collaborazione con Pechino sulla sanità è in netta controtendenza con i gravi rischi di sicurezza nazionale sollevati in materia dagli alleati stranieri. Il commento di Laura Harth, campaign director di Safeguard Defenders

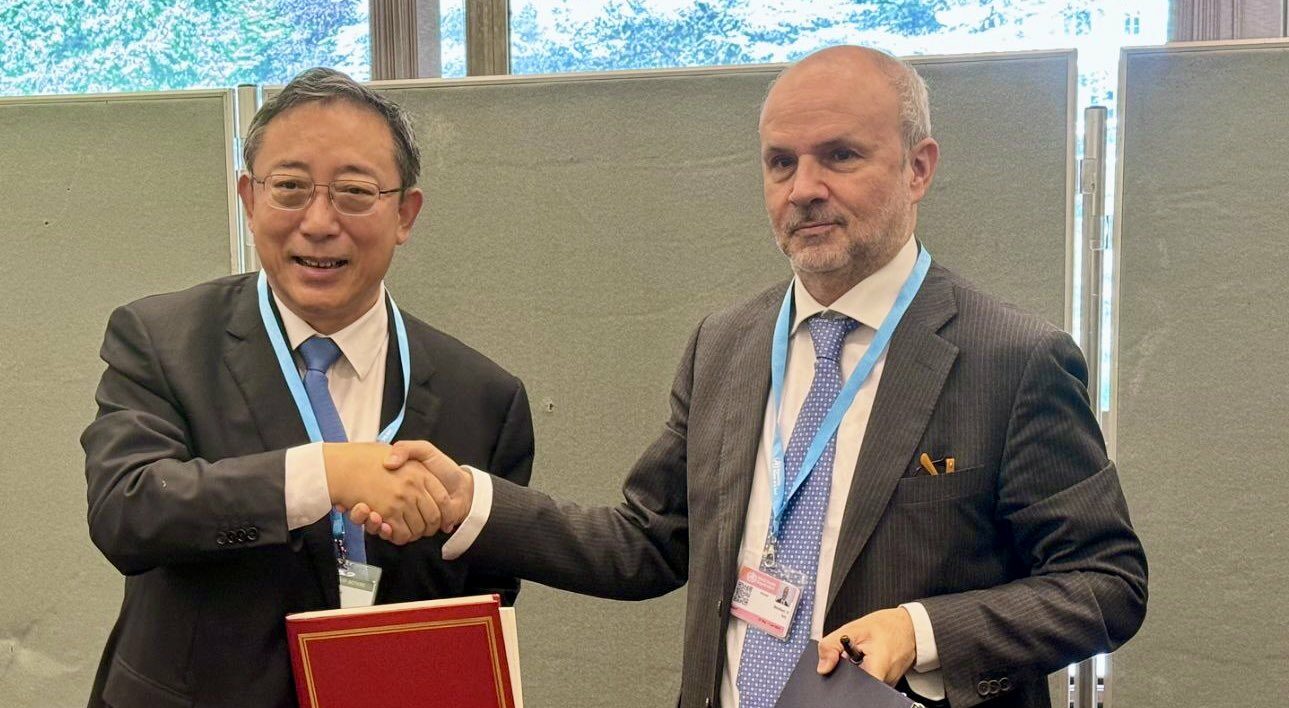

“Oggi è più che mai necessario garantire la sicurezza nazionale tanto più per quanto riguarda la protezione dei dati. […] Credo, peraltro, che sia necessario chiarire anche alcuni atteggiamenti di politica estera che hanno suscitato perplessità, tanto più nei rapporti con la Cina. […] L’Italia ha ceduto al soft power cinese?”. Parole quanto mai attuali alla luce dell’accordo di collaborazione sanitaria siglato dal ministro della Salute, Orazio Schillaci con il viceministro cinese Cao Xuetao. Parole che non vengono da lontano. La dichiarazione del 23 aprile 2020 è di Adolfo Urso, oggi ministro delle Imprese e del made in Italy, allora presidente del Copasir. Parole che al contempo sembrano lontane anni luce.

Mentre fa bene La Verità a ricordare come l’accordo siglato da Schillaci è almeno in parte eredità politica da governi precedenti, non si può ignorare come l’attuale esecutivo si sia rapidamente inserito nella lunga tradizione italiana nei confronti di Pechino. Lo stesso Urso – che in passato aveva avuto accuse di “irresponsabilità” dall’ambasciata cinese per l’incontro organizzato in Senato con il giovane dissidente Joshua Wong e la cui Fondazione Farefuturo aveva pubblicato rapporti sulle ingerenze di Pechino nella democrazia italiana E sui rischi legati alla transizione verde a guida cinese – nei giorni scorsi ha incontrato Yin Li, membro del politburo del Partito comunista cinese. “Al centro del colloquio l’importanza di intensificare la cooperazione industriale e gli investimenti cinesi in Italia”, ha reso noto il ministero.

In generale, nonostante il cambio di passo con il mancato rinnovo del memorandum d’intesa sulla cosidetta Via della Seta, sul piano interno è sempre più difficile discernere una sostanziale differenza con alcuni governi precedenti. A captare bene la differenza tra la postura esterna dell’Italia (espressa per esempio nelle dichiarazioni del G7) e quella interna è la valutazione dei rischi politici posti dalla Cina pubblicato dall’Osservatorio economico della Farnesina: “L’ultima tornata della ‘Doppia sessione’ del parlamento cinese (marzo 2023), seguita al XX Congresso del Pcc dell’ottobre 2022, conferma l’ormai trentennale stabilità del quadro politico interno, lasciando presagire anche per il medio-lungo termine un rischio politico minimo”. E “nonostante situazioni di tensione, con il rischio di incidenti navali nelle acque contese, non si registrano al momento segnali di un possibile conflitto”.

Tutto bene, quindi. Nessuna preoccupazione per le necessità di derisking concordati nelle sedi europei e del G7. Nessuna parola sui rischi di spionaggio e furto tecnologico. Niente sui rischi di detenzione arbitraria o coercizione economica, o su leggi come quella sull’intelligence nazional, che impone la cooperazione con l’apparato militare e di intelligence del Partito comunista cinese, o ancora sui rischi dellafusione civile-militare. Silenzio assoluto sulle operazioni di hackeraggio nei confronti dei nostri parlamentari o la raccolta massiccia dei dati personali per scopi d’intelligence e militare.

Non provocare Pechino significa forse che oggi per l’Italia non “è più che mai necessario garantire la sicurezza nazionale tanto più per quanto riguarda la protezione dei dati”? Viene il dubbio, a guardare l’accordo siglato dal ministro della Salute.

Già nel febbraio 2021, il National Counterintelligence and Security Center degli Stati Uniti pubblicò un documento sui rischi per la privacy e la sicurezza nazionale ed economica posti dalla collezione cinesi di dati genetici e sulla salute degli americani. A luglio dello stesso anno, Reuters pubblicò un’indagine su come l’azienda cinese BGI Group abbia venduto test prenatali sviluppati in collaborazione con l’esercito cinese e utilizzati per raccogliere dati genetici da milioni di donne in tutto il mondo per ricerche approfondite sui tratti delle popolazioni. A febbraio di quest’anno, la Jamestown Foundation ha pubblicato un briefing su un altro gigante cinese della biotecnologia: WuXi Apptec. Anch’essa mantiene rapporti stretti con il Partito comunista cinese, dal coinvolgimento nella strategia di sviluppo della fusione militare-civile e nell’allineamento con i piani di sviluppo nazionale della Repubblica popolare cinese. La biotecnologia, si legge, è una delle industrie strategiche a cui viene data priorità nella sua pianificazione economica. Il tema rimane quanto mai attuale sia al Congresso americano che alla Casa Bianca.

A gennaio di quest’anno, si sono svolti una serie di audizioni in tema al Congresso. Per spiegare alcuni dei rischi studiati, NBC News citava Bill Evanina, già alto funzionario del controspionaggio del governo degli Stati Uniti che da anni lanciava l’allarme su BGI e altre società cinesi che raccoglievano dati genetici: “Dal punto di vista biotecnologico, BGI non è diversa da Huawei. È un business legittimo che maschera la raccolta di informazioni anche per scopi nefasti. Sono molteplici i livelli di rischio legati ai dati genetici, specie se combinati con altri dati personali rubati dai servizi cinesi”. A febbraio, il presidente Joe Biden ha sottoscritto un ordine esecutivo che vieta i trasferimenti di dati genomici alla Cina, nel tentativo di proteggere i dati personali americani per motivi di sicurezza nazionale.

Non sono soltanto gli americani a prestare crescente attenzione al tema. Il mese scorso, parlamentari britannici hanno accesso i riflettori sui presunti tentativi di hackeraggio di Genomics England da parte di BGI e il conseguente rischio che Pechino potrebbe utilizzare l’analisi dei dati per prevedere quali malattie potrebbero avere un impatto sulla popolazione britannica, consentendogli di impossessarsi dei diritti esclusivi su brevetti e tecnologie che potrebbero creare una dipendenza britannica dal punto di vista sanitario. Una lettera mostra come il governo di Londra si stia muovendo con urgenza per proteggere i dati dai tentativi di hacking cinesi e aziende come il gruppo BGI. Si tratterebbe, si legge, di “un lavoro significativo relativo alla sicurezza nazionale per minimizzare i rischi”.

A seguito del rinnovo italiano di un protocollo esecutivo con Pechino con cui “saranno avviati nei prossimi mesi progetti di ricerca congiunti di durata biennale” anche in ambito di biomedicina, già a gennaio di quest’anno scrivevamo della nuova Politica sulla ricerca tecnologica sensibile e sulle affiliazioni preoccupanti canadese, la quale include una la lista dei settori di ricerca tecnologica sensibile. Tra tali settori: biotecnologie, tecnologie mediche e sanitarie, nonché i big data. Pare improponibile pensare che i rischi sollevati da alcuni dei nostri maggiori alleati non riguardano anche gli italiani.

Qualcuno batta quindi un colpo e torni con urgenza a chiedere all’attuale governo italiano: “Oggi è più che mai necessario garantire la sicurezza nazionale tanto più per quanto riguarda la protezione dei dati. […] Credo, peraltro, che sia necessario chiarire anche alcuni atteggiamenti di politica estera che hanno suscitato perplessità, tanto più nei rapporti con la Cina. […] L’Italia ha ceduto al soft power cinese?”.