Un rogo che ricorda il triste periodo della Santa Inquisizione. I rappresentanti dell´Unione dei portabandiera ortodossi hanno bruciato un poster con una foto della cantante Madonna, che è in Russia per una serie di concerti ed è già andata incontro a roventi critiche e persino a un allarme attentato, lanciato dall´ambasciata americana a Mosca. "Non siamo contro le persone: noi siamo contro…

Archivi

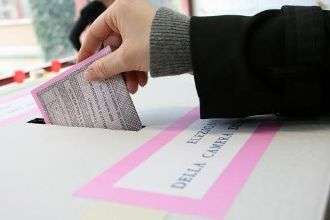

Ecco il piano taglia-debito di Monti

Un piano taglia-debito per risanare i conti italiani. Sarebbe concentrata su questo tema l’ultima fase del governo Monti. A parlarne oggi i maggiori quotidiani spiegando che il presidente del Consiglio Mario Monti lo ha presentato a una parte della sua maggioranza, incontrando prima il segretario Pdl Angelino Alfano, poi Pier Ferdinando Casini dell´Udc; diversi giornali segnalano che Monti consulterà il…

Nascosti eppure campioni

Da anni, in questa rubrica, seguiamo l’evoluzione dell’integrazione europea, principalmente sotto l’aspetto della finanza e della moneta, ma sottolineando come i problemi del debito sovrano e del futuro dell’euro siano, essenzialmente, l’esito dell’andamento in gran misura sconfortante dell’economia reale. Attenzione, “in gran misura” non vuole dire che è interamente scoraggiante. In Europa, ci sono non solamente grandi imprese manifatturiere…

La confessione di Alex Schwazer fa arrabbiare la Turchia

Non c’è pace per Alex Schwazer. La confessione del campione olimpico della 50 chilometri di marcia escluso per doping dalle Olimpiadi di Londra, suscita l´ira della stampa in Turchia, dove l´atleta ha detto di aver acquistato l´EPO, l´ eritropoietina. Poche ore dopo la conferenza stampa di Schwazer, il quotidiano Hurriyet titola sulla sua homepage "Ha preso il doping e…

Sicilia, anche i parroci scendono in campo

Anche la Chiesa entra a pieno titolo nella competizione elettorale siciliana che il prossimo autunno porterà alla scelta del successore di Raffaele Lombardo. E´ nato infatti "Uomini nuovi per una società di eguali e partecipi", movimento voluto da un gruppo di parroci che presenterà una lista alle prossime elezioni regionali. A guidare i sacerdoti è un parroco palermitano, don…

Questione di leadership. L’Europa impari dalla Cina

Non si spegne la discussione sulla crisi dell’Europa e sul rapporto tra leadership nazionale e sovranazionale. In un intervento di Paola Subacchi, direttore della ricerca economica del think tank Chatham House, dall’eloquente titolo “European leadership is limp, but Merkel on steroids is not the answer” (La leadership europea è molle ma la Merkel potenziata non è la risposta), l’autrice fa…

Olimpiadi: il peccato originale

Il peccato originale delle Olimpiadi. In una Londra dove gli atleti sono espulsi per doping, la bellezza contende le prime pagine all´agonismo, il sesso impazza e piu´ delle medaglie valgono i premi milionari il sogno del barone de Coubertin si infrange nella carnalita´ della storia, che gia´ nella antica Grecia narra di atleti stimolati alla competizione da ricche vesti e…

Il piano taglia-debito di Amato e Bassanini

Come tagliare i quasi 2mila miliardi di euro, il macigno di debito pubblico che grava sull’Italia? E’ il tema, essenziale, su cui dibattono da mesi noti studiosi ed economisti. Ai tanti piani proposti fino ad ora, se ne aggiunge uno a firma di Giuliano Amato e Franco Bassanini, il presidente della Cassa Depositi e Prestiti. Il piano svelato oggi dal…

@FabrizioRoncone

Deputati e senatori da oggi in vacanza fino al 6 settembre (dopo aver lavorato, in molti casi, dal martedì al venerdì). Vergogna assoluta.