Presto il Popolo della Libertà tornerà a chiamarsi Forza Italia. Ad annunciarlo è Silvio Berlusconi in una intervista al giornale tedesco Bild. Quanto all´ipotesi di candidarsi nuovamente a premier alle prossime elezioni politiche, il Cavaliere osserva: "Ricevo tante richieste molto insistenti. Posso solo dire che non abbandonerei mai il mio partito, il ´Popolo della Libertà´, che d´altronde riavrà presto il…

Archivi

@MatteoLaRuffa

Ma la Nato e le UN dove sono mentre la Russia arma Assad? Chi non farà sentire la sua voce sarà corresponsabile di molte morti ingiuste

Le ombre della finanza

Quella che, in modo improprio, è considerata un’entità distinta dalla finanza “trasparente” altro non è che l’effetto di un errore di approccio. Ci si preoccupa che nel post-crisi quasi una operazione su due si diriga verso aree ad alto rendimento e con regolamentazioni meno sovrastrutturate, ma non ci si chiede il perché. Il perché si stanno ingrossando le arterie che…

I Giochi olimpici di Londra si tingono di verde

A poche settimane dal debutto, i Giochi olimpici di Londra si preannunciano i più "verdi", anche se sono stati fatti dei compromessi rispetto agli impegni presi sette anni fa nel corso della candidatura della capitale britannica. Ma per i militanti ecologisti, solo Sydney nel 2000 può attribuirsi il merito di aver compiuto degli sforzi in termini di sviluppo sostenibile. Jane Thomas, degli…

... o eterni ircocervi?

“It’s a bird, it’s a plane, it’s Supermario”. Monti alla Rai, twittava tempo fa un uomo politico di primo piano del centrosinistra, per rivoluzionarla, rifondarla, delottizzarla. Monti dia un “segnale” sulle fondazioni, scrivono Roberto Perotti e Luigi Zingales, per “togliere l’humus di cui si alimenta il sottobosco della politica e del clientelismo”. Per gli uomini comuni, conviene precisare. Per…

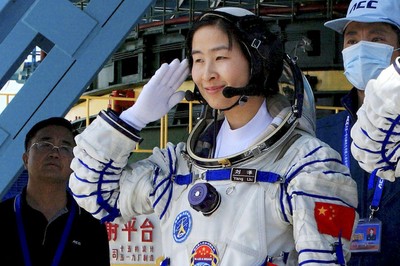

E ora Pechino guarda allo spazio

Dietro un velo di segretezza lo sviluppo di missili tattici e strategici cinesi è già entrato nella terza fase della modernizzazione. In passato, lo sviluppo dei missili a lungo raggio è stato lento, graduale e prudente. Esso è stato condotto sullo sfondo di una crescente enfasi ufficiale sul complesso militare-industriale del Paese, in particolare del settore aerospaziale. Questo processo è…

Maggioranza silenziosa: ancora per quanto?

La sensazionale vicenda della caduta dell’ex capo del Partito comunista cinese a Chongqing, Bo Xilai, tra accuse di corruzione ed assassinio, e quella dell’attivista per i diritti umani Chen Guangcheng, rifugiatosi nell’ambasciata americana di Pechino, sono ben più che affascinanti storie di venalità e coraggio. Se la Cina non riuscirà a liberarsi di migliaia di leader corrotti come Bo, dando…

Scricchiolii di regime

Il Partito comunista cinese continua a mostrarsi brutale e intollerante verso il dissenso pacifico e ossessionato dalla rivoluzione comunicativa. Considerando i piccanti dettagli ad oggi disponibili sull’affaire Bo (incluso il coinvolgimento della moglie nell’uccisione di un imprenditore britannico), sembra che il Partito abbia davvero buone ragioni per essere spaventato. Bo, ex capo del Pcc a Chongqing, è diventato il simbolo…

In mare aperto. Ma senza squali

I sistemi aperti sono vincenti. Offrono maggiore innovazione, valore e libertà di scelta ai consumatori e permettono di creare un ecosistema dinamico, redditizio e competitivo per le aziende. Si tratta di una tesi controintuitiva, opposta a quelle più tradizionali secondo cui si può ottenere un vantaggio sostenibile sulla concorrenza creando un sistema chiuso, rendendolo famoso, quindi sfruttandolo al massimo per…

Fondazioni, volano di sviluppo...

Le fondazioni di origine bancaria sono 88, diverse per dimensione e per operatività territoriale, e perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. Sono i cosiddetti Enti conferenti nati dalla legge “Amato” che determinò la separazione dell’attività creditizia da quella filantropica. L’attività creditizia fu scorporata e conferita alle Casse di risparmio spa e alle Banche del…