Forse gli applausi non se li sarebbe immaginati neanche lei. Elsa Fornero, quando ha deciso di accettare l´invito rivoltole dagli operai della fabbrica Alenia, non ha avuto timori (o per i suoi critici scrupoli) di andare a spiegare la sua riforma a chi l´avversa di più, ovvero i membri della Fiom. Così stamattina, dopo un presidio fuori dalla fabbrica,…

Archivi

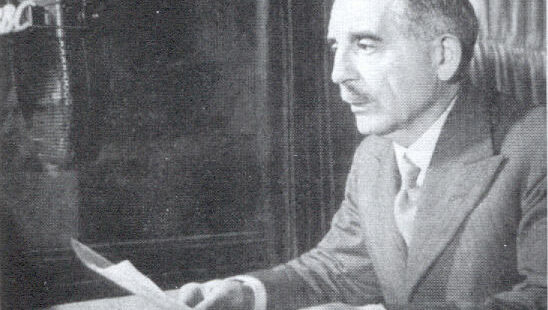

Riccardi: "No a un nuovo partito dei cattolici"

"Con Todi i cattolici hanno espresso l´esigenza di un governo forte, consapevoli dell´emergenza che attanagliava il Paese. Ora non si può parlare dei cattolici come di una corrente che battezzerà un nuovo partito. Però i cattolici sono un patrimonio di idee e di energie con cui interagire. Di certo non sono un partito ma sono una rete radicata tra la…

Le Pen e Bayrou aghi della bilancia

* teatrinodellapolitica.com / @TeatrinPolitica * Con una partecipazione importante che ha sfiorato l’80%, in Francia l’annunciato testa a testa tra Sarkozy ed Hollande si è risolto a favore del secondo: 28,63% contro 27,18%. Poco più di un punto percentuale che, nonostante la legittima soddisfazione del socialista dall’orrendo riporto, non decide alcunché. Per comprendere come sia complessa la situazione…

Vendola e gli “stati generali del futuro”

Continua la sfida a colpi di mirabolanti nomi (se siano progetti concreti o meno si vedrà) dei leader politici italiani. Dopo la “grande novità” della politica annunciata da Alfano e “il partito della nazione” di Casini, ecco “gli stati generali del futuro” di Vendola. Intervistato dal quotidiano La Stampa, il governatore della Puglia ha proposto a Bersani e Di…

25 aprile: l'Anpi in corteo, ma senza Alemanno e Polverini

Mancano solo due giorni al 25 aprile, ma l’atmosfera che circonda i preparativi per le cerimonie della Liberazione si tinge di un tono polemico. Questa volta tutto è nato dalla scelta dell’Anpi, l’associazione nazionale partigiani di Roma, di escludere dalla manifestazione di mercoledì, sia il sindaco Alemanno, sia il presidente della regione Renata Polverini. A comunicarlo è stato Mario…

Con le presidenziali francesi, Radio Londra rivive su twitter

"L´Olanda batte l´Ungheria 27 a 25"; "Meteo: 29 gradi ad Amsterdam, 25 a Budapest": così, giocando anche sul nome o l´origine dei candidati, migliaia di utenti internet hanno aggirato i divieti della legge francese diffondendo sui social network le stime di voto del primo turno delle presidenziali ottenute de numerosi media francofoni. Su twitter l´hashtag utilizzato è stato "RadioLondra"…

@ariannahuff

Happy Birthday, William Shakespeare! Whoever you were, there´s never been anyone like you.

La sorpresa di Marine Le Pen (secondo la stampa francese)

La stampa francese, nazionale e regionale, analizza stamane i risultati del primo turno delle presidenziali francesi e i probabili esiti del prossimo ballottaggio del 6 maggio. Il terzo posto di Marine Le Pen e il bottino "record" dell´estrema destra sono il dato più significativo del voto di ieri, come all´indomani del 21 aprile 2002, quando Jean Marie Le Pen escluse…

Francia, Hollande si aggiudica il primo turno. Record di Le Pen

Riprende la corsa elettorale per i due candidati all´Eliseo emersi dalle urne del primo turno delle presidenziali francesi: Francois Hollande e Nicolas Sarkozy. Hollande ha vinto il primo turno con il 28,63% dei voti, ma Sarkozy (27,18%) è riuscito a contenere lo svantaggio. Il candidato socialista che ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali in Francia, guarda adesso con…