Se non ci trovassimo di fronte a una situazione molto ma molto seria in cui è costretta a vivere la povera gente per l´insipienza o la voracità delle élite, potremmo limitarci a manifestare sconforto nel leggere le dotte dissertazioni di istituzioni pubbliche e di privati commentatori sui pericoli dell´attuale fase dell´economia mondiale, Italia compresa. I piccoli risparmiatori vedono assottigliarsi con…

Archivi

Ma quale sarà "la più grossa novità della politica italiana?"

Il segretario del Pdl, Angelino Alfano, ha annunciato che dopo le elezioni amministrative annuncerà insieme a Silvio Berlusconi "la più grossa novità della politica italiana, che ne cambierà il corso nei prossimi anni". Al termine di una visita tra i padiglioni del Salone del mobile, Alfano ha aggiunto che l´iniziativa "sarà accompagnata dalla più innovativa campagna elettorale che la politica…

Mettere insieme il passato e il futuro per superare il presente

“Non sottovalutiamo le parole violente di quel populista ignobile di Grillo che promette addirittura una Norimberga per i politici attuali, senza alcuna distinzione ovviamente come è nel costume di un uomo pericoloso.Sì, questo è un uomo che non fa ridere .Fa orrore con la sua violenza verbale,con il suo populismo accattone. Guai a ridere di queste che non sono battute,…

@claudiocerasa

Dunque, cominciamo il conto alla rovescia: -17 giorni alla più grande novità della politica italiana

Ypf-Repsol. Quando Rajoy difendeva la sovranità energetica

“Il nostro petrolio, il nostro gas e la nostra energia non si possono lasciare nelle mani di un’impresa russa, perché questo ci trasformerebbe in un paese di quinta divisione”. Era il 2008 e il presidente del governo spagnolo Mariano Rajoy criticava il governo di José Luis Zapatero nel progetto di privatizzare l’azienda Repsol. A riprendere le dichiarazioni è stato…

Visioni di aprile

Perugia, Orvieto, Città di Castello Luca Signorelli dal 21 aprile al 26 agosto Per Luca Signorelli (Cortona 1450-1523), uno degli artisti più importanti del Rinascimento, una mostra articolata in tre sedi espositive: a Perugia nella Galleria nazionale dell’Umbria, a Orvieto nel Duomo, nel Museo dell’opera e nella chiesa dei Santissimi Apostoli, a Città di Castello nella Pinacoteca comunale, con l’organizzazione…

La congiura degli irresponsabili

Nel settembre del 2008, Lehman Brothers, la quarta banca d’affari degli Stati Uniti d’America, presentava istanza di ammissione alle procedure previste dal Chapter 11 della legge fallimentare statunitense. Nello stesso giorno, l’indice Dow Jones chiudeva in ribasso di 500 punti con un tonfo pari solo a quello registrato l’11 settembre del 2001. Nell’agosto del 2011, Standard & Poor’s declassava il…

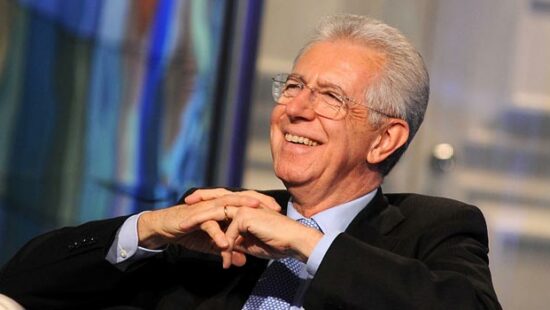

Se la necessità fa virtù

L’improvvisa irruzione nella scena politica del governo Monti e la determinazione con cui sta affrontando alcuni dei nodi fondamentali della crisi economico-finanziaria, dal fisco al mercato del lavoro, dalle grandi infrastrutture alla razionalizzazione della spesa, hanno determinato un generale rivolgimento degli equilibri politico-parlamentari. Le due alleanze contrapposte sono franate, forse definitivamente, di fronte alla squadra dei nuovi tecnocrati. Pd e…

E Strauss fa il pieno senza anniversario

Dal 2009 non c’è alcuna ricorrenza per Richard Strauss, il compositore della Baviera (1864-1949) che più di altri seppe impregnare il teatro in musica della prima metà del Novecento. Ma questi sembrano essere gli “anni di Strauss”. Sempre in cartellone nei programmi delle maggiori formazioni di concerto (specialmente i suoi notissimi poemi sinfonici), sono state invece più rare le sue…

La differenza della leadership

Non è retorico auspicare che, in un tempo segnato da straordinari cambiamenti e conseguenti ragioni di insicurezza, i due grandi partiti popolari concorrano ad assumere le decisioni necessarie a produrre stabilità e crescita. Anche quando impongono discontinuità rispetto ai loro stessi comportamenti pregressi. Per il Popolo della libertà il governo Monti rappresenta da un lato la negazione di quel…