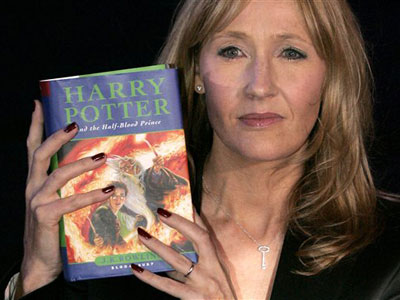

Finita la storia del bambino mago, la scrittrice britannica J.K. Rowling prova fortuna con il pubblico adulto. La storia narra con umore nero le sventure di un piccolo paese inglese dove le elezioni sconvolgono la tranquillità di un posto che sembrava idillico, secondo quanto ha anticipato la casa editrice Little, Brown and Company. Con il titolo “The Casual Vacancy”, il…

Archivi

Confindustria, task force con governo per i capitali stranieri

Confindustria e il ministero dello Sviluppo Economico costituiranno una "task force congiunta" per definire proposte comuni per attrarre investimenti esteri in Italia. Lo ha affermato Giuseppe Recchi, presidente dell´Eni e a capo del Comitato investitori esteri di Confindustria ieri in apertura del convegno di Confindustria ´Più mondo in Italia´ dedicato proprio al tema degli investimenti dall´estero. "Il Comitato da…

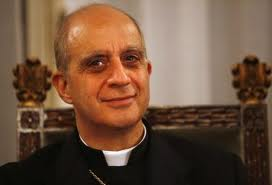

Mons. Fisichella: i casi di corruzione preoccupano i cittadini

La "soglia di attenzione" e "il senso di responsabilità" vanno mantenuti "vigili" di fronte al rischio della corruzione riportata dalle cronache di questi giorni: monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio consiglio per la Nuova evangelizzazione, risponde così ai giornalisti che, nel corso di una conferenza stampa del movimento Rinnovamento nello spirito sui dieci comandamenti, gli domandano una valutazione dell´attualità alla…

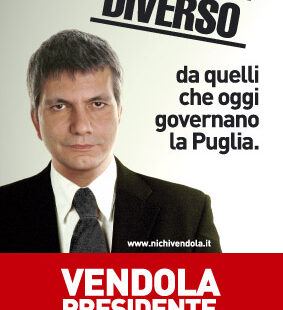

Vendola: secondo avviso di garanzia in due giorni

* teatrinodellapolitica.com / @TeatrinPolitica * Il sogno, la narrazione, l’orecchino, la Puglia d’avanguardia e che guarda al futuro. In un nome: Nichi Vendola. Ma in questi giorni il Teatrino, lato sinistro del centro-sinistra, sta vedendo avvisi di garanzia che non ti aspetti, proprio al governatore della splendida regione “lunga lunga”. Se ieri il fondatore della Fabbrica aveva…

Usa-America latina, verso la depenalizzazione delle droghe?

Barack Obama si aggiunge al resto dei leader di America per discutere per la prima volta di nuovi metodi per combattere il traffico di droghe. Questa volta c’è anche la depenalizzazione come una mossa disperata per ridurre la violenza, che sta bloccando la crescita economica, mettendo in difficoltà il progresso sociale e condizionando lo stato democratico della regione. Questo tema,…

Le ragioni di una speranza

Sfiorita nel marciume la Margherita e in caduta libera la Lega anche il trio Albercas ( Alfano-Bersani-Casini), con la ridicola proposta di riforma della legge sul rimborso elettorale dei partiti, precipita nella considerazione dei cittadini. Anche il poetico governatore Vendola è entrato nell’occhio del ciclone dello scandalo sanitario pugliese e, dunque, anche a sinistra niente di nuovo. Non se…

Sindacati in piazza: "Il governo trovi una soluzione"

"Il governo convochi un incontro con i sindacati per trovare una soluzione. Se non lo fa, continueremo a essere nelle piazze e continuerà la mobilitazione". Queste le parole con cui il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, ha concluso la manifestazione unitaria sugli esodati. "Non lasceremo i lavoratori per strada", ha aggiunto Camusso. La Cgil è "preoccupata" per "dove sta…

@tristemietitore

Per il #TerremotoPalermo valgono le solite regole di buon senso: alla prima scossa correte a mandare un tweet.

Wsj, Christine Lagarde elogia Monti: "veloce su riforme"

In una intervista al Wall Street Journal, pubblicata integralmente in versione filmata sul portale del quotidiano finanziario Usa, la direttrice del Fondo monetario internazionale, Christine Lagarde ha elogiato il presidente del Consiglio Mario Monti, citandolo quale esempio in Europa sulla velocità di esecuzione delle riforme strutturali dell´economia, tra le quali "finalmente" c´è anche quella sul mercato del lavoro. Lagarde esclude che…

Corea del Nord, fallito il lancio del missile

La Corea del Nord ha riconosciuto il fallimento del lancio del missile e della messa in orbita del suo satellite di osservazione terrestre, deciso da Pyongyang per celebrare il centenario della nascita del fondatore della Repubblica popolare democratica di Corea, Kim Il-Sung, nato il 15 aprile e deceduto nel 1994. “La Repubblica Popolare democratica della Corea ha lanciato il…