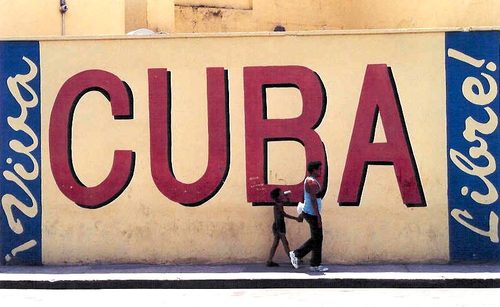

Tredici oppositori cubani sono chiusi da questo mercoledì in una Chiesa nel centro de La Habana, in maniera pacifica per chiedere al Papa Benedetto XVI che si riunisca con loro e ascolti i dissidenti del regime dei Castro durante la sua visita del 26, 27 e 28 marzo. In una lettera aperta, gli oppositori chiedono al Santo Padre che intervenga…

Archivi

Stasera il big-match Monti-ABC (Alfano-Bersani-Casini)

C´è grande attesa per il vertice di stasera tra il premier Monti e i leader dei principali partiti che sostengono il governo, Angelino Alfano, Pierluigi Bersani e Pier Ferdinando Casini. Sembra quasi una partita di Champions league (sperando non Chelsea-Napoli magari finita 4-1), e quindi perché non immaginarlo come un big match da sfida salvezza? Fischio d´inizio alle 20,…

Ci siamo!

Nella seconda parte della G.U. n. 31 di ieri, 13 Marzo 2012, è inserito l’annuncio della convocazione a firma del consigliere primo firmatario, on Clelio Darida. E’ da più di un anno che, insieme ad alcuni altri amici, lavoravamo attorno a questo obiettivo e averlo finalmente raggiunto ci procura una grande soddisfazione. Più volte ho scritto del dovere che…

Michel Telò e i tormentoni (latinoamericani) copiati

Negli ultimi anni, oltre a ripetersi all’infinito, i tormentoni latinoamericani sembrano destinati agli scandali. Questa volta è il turno del ripetuto “Ai se eu te pego” del brasiliano Michel Telò. Una corte giudiziale della città João Pessoa, nello stato di Paraíba nel nordovest del Brasile, ha deciso di bloccare i beni che Telò ha guadagnato grazie al successo e alla distribuzione…

Siria, The Guardian svela le mail segrete del presidente Assad

Pubblicate oggi sul quotidiano britannico The Guardian le email presentate come scritte o ricevute dal Presidente siriano Bashar Al-Assad e dalla moglie Asma. Da esse emerge come il regime il Damasco abbia chiesto l´aiuto dell´Iran per reprimere la rivolta scoppiata proprio un anno fa nel Paese. Il quotidiano ammette che "è impossibile escludere l´eventualità di falsi" tra le 3.000…

Maroni: "Lega e Pdl? Pace nel 2013"

In un’intervista rilasciata al quotidiano Libero, Roberto Maroni, ex ministro dell´interno considerato ormai rivale del leader leghista Bossi chiarisce la sua posizione e quella del partito: "Bossi forever, ma Umberto, sia chiaro" precisa Maroni, "Tosi sindaco, e con la sua lista, è un punto di forza per la Lega e l`accordo si troverà". Su Davide Boni a Milano Maroni…

Premio "Arte e diritti umani" di Amnesty per Ivano Fossati

Va a Ivano Fossati il premio `Arte e diritti umani` 2012 di Amnesty International Italia. Grande sostenitore di Amnesty International, Ivano Fossati ha da tempo messo a disposizione dell´associazione la sua arte e i suoi progetti. Un suo brano, "Pane e coraggio", ha vinto nel 2004 il premio di Amnesty International per la migliore canzone sui diritti umani. La…

Faccia d'angelo, il Freddo, Vallanzasca. L'ambivalenza emoziona

“Faccia d’angelo” è il titolo quasi ossimorico che viene dato al personaggio della fiction TV in due puntate, che è liberalmente tratta dalla storia di Filippo Maniero, il boss della Mala del Brenta, nel contest della provincia veneta a ridosso tra gli anni ´70 e ´80, quando la storia d’Italia veniva raccontata dalle cronache di criminalità organizzata sparse in tutto…

Il tempo di Ivano Fossati, lente ferma e vigile sull’Italia

“Se questa è una canzone con cui, ci si può parlare... certe piccole voci che a volte vanno al cuore... io conosco la mia vita e ho visto il mare, e ho visto l’amore da poterne parlare”. In alcune notti e non sono quelle di maggio, necessiti di una musica che va a scaldare ossa e anime rafferme e…