Carlo Zini se n’è andato ma, banchiere moderno come pochi, ha lasciato un segno indelebile del suo operato nel rendere straordinariamente grande il Monte dei Paschi e nel farne in pochi anni, con magistrali intuizioni e scelte di tempo, il primo vero gruppo integrato italiano. Nato nel ’28 e fresco ragioniere assunto in banca è da dire allo sconcertato esaminatore…

Archivi

La Russia va alla guerra alimentare contro gli Stati Uniti

Accordo europeo sulle sanzioni alla Russia per il caso Kiev, ma con l'escamotage di escludere dal provvedimento la tecnologia per il gas, sempre più settore cruciale. E all'orizzonte si apre una vera e propria guerra alimentare con Washington. DIATRIBA L'Unione europea ha raggiunto un accordo quadro per avviare sanzioni economiche contro la Russia circa il suo comportamento in Ucraina. Riguardano…

Perché l'Australia ha abbandonato il mercato del carbonio

Due giorni fa il senato australiano ha votato (39 sì contro 32 no) l’abolizione della carbon tax, la decisione dell’Australia di abbandonare il ‘mercato del carbonio’ è molto importante e quasi sicuramente avrà contraccolpi anche sul sistema ETS europeo a cui il sistema australiano si sarebbe potuto in futuro collegare. Il governo conservatore del primo ministro Tony Abbott ha ottenuto…

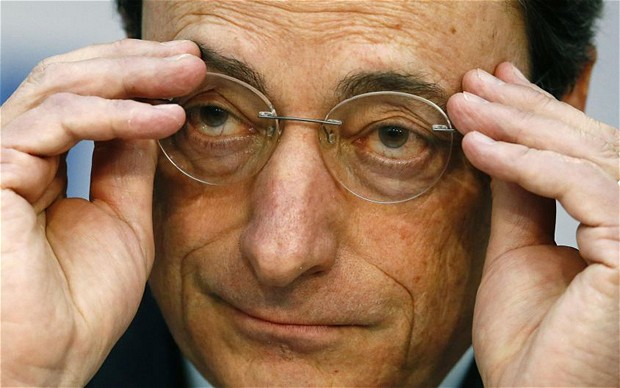

Perché il bazooka di Draghi rischia un flop

Grazie all'autorizzazione del gruppo Class Editori pubblichiamo l'analisi di Tino Oldani, apparsa sul quotidiano Italia Oggi. Ma quanto risponde al vero, come sostiene il premier Matteo Renzi, che «le banche sono piene di liquidità e non hanno più alibi»?. Quanto è fondata la sua tesi per cui «con l'operazione Draghi non hanno più ragione di lamentarsi, né di mettere in…

Pascale, Santanché e Biancofiore. Tutte le berlusconiane scrutate da Umberto Pizzi

Dopo la sentenza d'assoluzione sul caso Ruby sarebbero dovuti essere per lui dei giorni felici. Ma a rovinare l'idillo di Silvio Berlusconi pare sia sopraggiunta la fidanzata, Francesca Pascale, che, secondo indiscrezioni, avrebbe lasciato la villa di Arcore sancendo una rottura traumatica (ma forse non definitiva) col Cavaliere. E dire che un tempo Pascale ha difeso in più occasioni la…

Sorgenia, quando De Benedetti bistrattava le banche che hanno salvato la società dell'Ing.

Ora che le banche hanno salvato Sorgenia cancellando quasi 2 miliardi di debito, Carlo De Benedetti può tirare un sospiro di sollievo. E sarà senz’altro grato al sistema: da Intesa, a Unicredit, a Mps, a Ubibanca, a Bpm e Banco Popolare tutti i maggiori istituti di credito sono coinvolti nell’affare e all’Ingegnere hanno concesso negli anni un credito a cui…

Lo sapete che la banca dei Brics è anti Europa più che anti Usa?

I BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa) hanno annunciato, il 15 luglio, la creazione di una propria banca di sviluppo con sede a Shangai, con un capitale iniziale di 50 miliardi di dollari che diventeranno presto 100 miliardi di dollari, cui aggiungerne altri 100 come riserva finanziaria tecnica. Con una leva finanziaria di questa natura, potrà facilmente effettuare prestiti…

Perché in Cdp Reti entrano i cinesi e non altri? I dubbi del prof. Sapelli

Il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan ha terminato ieri il suo viaggio in Cina. L'accordo più rilevante tra i due Paesi riguarda la cessione del 35% di Cdp Reti (Snam e Terna) a State Grid of China. Un'intesa che lo storico ed economista Giulio Sapelli (nella foto) in una conversazione con Formiche.net definisce frutto di rapporti consolidati dal punto di vista economico, ma un sentiero…

Ecco i comuni che pagano i debiti della Pubblica amministrazione

Quanto pagano velocemente i 110 Comuni capoluogo? Nella gara a chi lascia più debito in eredità, Italia spaccata in due. A un Nord virtuoso, risponde un Centro e un Sud fallimentare. Guida Treviso, chiude Reggio Calabria. Grazie agli indicatori di openbilanci, abbiamo la possibilità di calcolare la velocità delle spese correnti dei Comuni Italiani. In pratica si cerca di capire in che misura un Comune riesce…

Pannella contro Putin, nel 2000 un caso di infowar all'Onu

Un interessante libro di Marco Perduca ("Operazione Idigov", editore Reality Book) riporta alla luce in questi giorni il confronto che si tenne nel 2000 al Comitato economico e sociale dell'ONU (Ecosoc), dove il Partito radicale rischiò l'espulsione per un'efficace offensiva diplomatica imbastita dalla Federazione Russa. UN PARTITO TRANSNAZIONALE Perduca è storico militante di prima fila delle battaglie radicali per i…