Mentre le attenzioni dei media italiani erano concentrate sull’affaire BuzzFeed – ossia lo scoop contenente un audio in cui il Russia-man di Matteo Salvini contrattava, a Mosca, con tre russi, un finanziamento per la Lega – a Milano la Cina andava in scena, protagonista del Financial Forum bilaterale inaugurato con uno speech d’apertura del ministro dell’Economia italiano. Tra la platea il collega cinese. Il combinato disposto mette in difficoltà il vicepremier leghista, che una settimana fa diceva a Washington che “l’Italia è il primo, più credibile, più solido interlocutore degli Usa nell’Unione europea”, ma adesso si trova a fronteggiare la botta mediatica delle relazioni con la Russia e il peso delle continuazioni cinesi.

Gli Stati Uniti sono chiari con Salvini. Ci sono due territori intoccabili se si vuol permettere alle relazioni con Washington di andare davvero forte – come i presupposti dell’ultima visita americana del leader leghista sembrano promettere, anche per il feeling politico con il trumpismo. Primo, la Russia appunto: niente scatti in avanti con le sanzioni e niente aiuti dal Cremlino alla Lega.

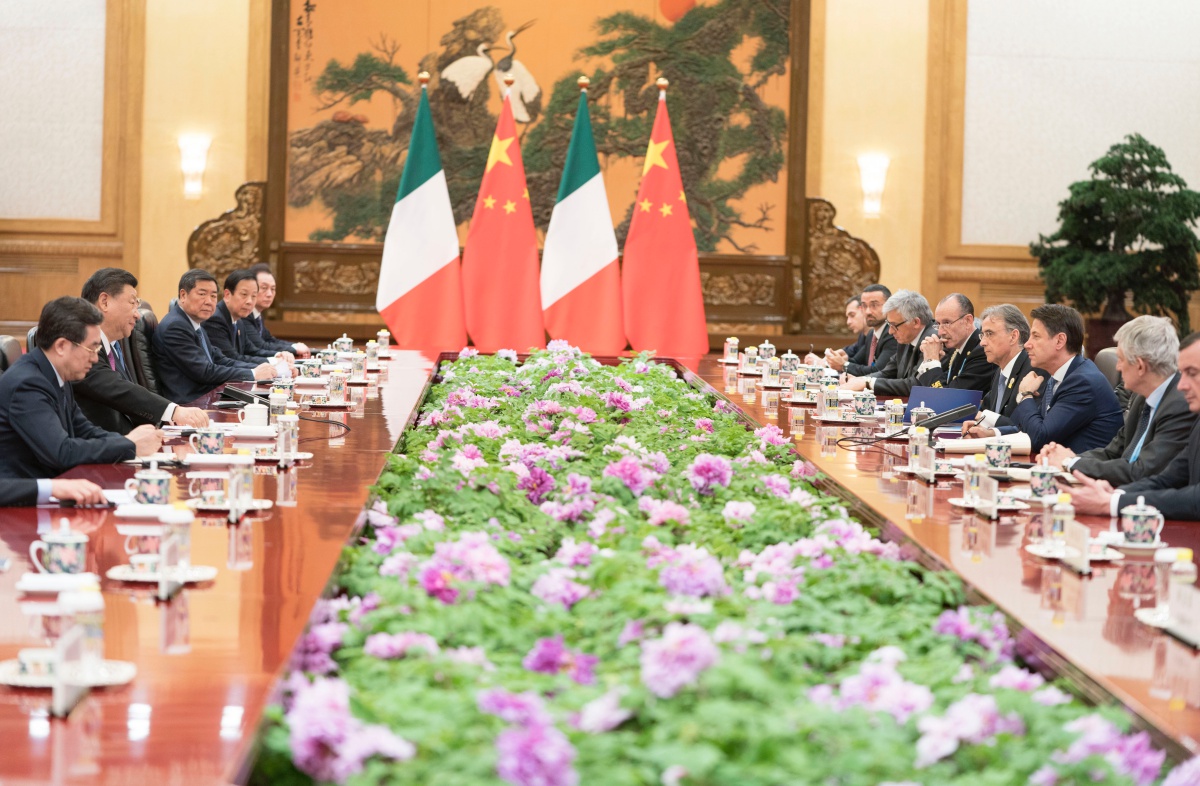

Il secondo è la Cina: ed è forse più centrale perché Salvini dovrebbe essere l’elemento di contenimento rispetto a incontrollate chicane che portano questo governo fuori dalle traiettorie storiche – su questo pare che il leghista abbia dato garanzie, mandando già messaggi simbolici come la non partecipazione alle cerimonie in occasione della visita primaverile del presidente Xi Jinping a Roma, ma forse adesso potrebbe non essere sufficiente.

Washington teme che l’eccessiva esposizione concessa dall’Italia con l’adesione quasi incondizionata alla Belt & Road Initiative – l’infrastruttura geopolitica con cui Pechino progetta di collegarsi all’Europa (ma anche all’Africa e altre varie regioni del mondo, non ultima l’Artico, dunque è qualcosa che ha il perimetro di un piano globale) – possa spostare Roma troppo verso Oriente. Questo pensiero va incluso nel momento storico: non c’è spazio per deviazioni in questa fase in cui gli americani hanno ingaggiato con i cinesi una competizione simil-bipolare per controllare il futuro del pianeta, e l’amministrazione Trump ha mandato segnali evidenti sul metodo con cui vuol portare avanti il dossier: creare un fronte compatto con amici e alleati.

La paura è che gli investimenti cinesi in Italia di cui si discute in consessi come il forum milanese possano portarsi dietro pressioni da Pechino sul piano politico. Questo non è solo il pensiero americano, ma è il ragionamento freddo che fa chiunque abbia maneggevolezza con il mondo cinese. E il processo, Salvini o meno, sembra già in atto. Di seguito tre esempi su temi che sembrano laterali, ma invece sono centralissimi in questo quadro. Primo, che posizione ha l’Italia su quello che succede a Hong Kong, dove migliaia di manifestanti hanno protestato per settimane contro la penetrazione cinese che sta erodendo la libertà concessa alla provincia semi-indipendente dall’accordo “un Paese, due sistemi”?

E dire che l’occasione c’è stata. Il 5 luglio il sottosegretario agli Esteri in quota grillina, Manlio Di Stefano, era nel Porto dei Profumi a firmare un accordo di partenariato tra università – “che permetterà a 500 giovani italiani all’anno di poter fare un’esperienza lavorativa in questa regione”, ha detto – e poi ha visto il business world italo-hongkonghese, ma non ha detto una parola sulla situazione locale. E dire che le proteste dei giovani di Hong Kong hanno riempito per settimane le prime pagine dei media internazionali, sono state tenute in primo piano dagli Stati Uniti (ancora di più da Pechino). Sono, insomma, un dossier aperto sulla Cina. Ma Di Stefano ha fatto finta, da lì, che non esistessero. Silenzio. È proprio questo genere di silenzi che il Dragone richiede ai suoi partner, quando invece difendere le libertà e i diritti civili sarebbe uno dei precetti delle democrazie liberali, occidentali, di cui l’Italia è capofila.

Secondo: niente neppure su Taiwan. Il futuro dell’isola sta diventando una questione geopolitica delicatissima e dove altri Paesi europei, per esempio la Francia, hanno partecipato alle attività di diplomazia muscolare messe in atto dagli Stati Uniti, che davanti alle dichiarazioni forti del cinese Xi (riannettere la provincia ribelle è un obiettivo che raggiungeremo anche con la forza, ha detto il leader della New Era), hanno stretto la collaborazione con Taipei sul campo della sicurezza e mostrato presenza nell’area per creare deterrenza davanti alle ambizioni cinesi.

Il terzo: perché il governo italiano non parla della situazione nello Xinjiang? Nella regione eurasiatica non è solo “un hub” della Bri da cui partiranno i convogli per Mosca – come riporta il sito dell’Ice incollando direttamente in uno spazio istituzionale un articolo del China Daily, parte della propaganda in lingua inglese del governo cinese. Piuttosto è il luogo in cui Pechino ha avviato una sorta di pulizia etnica computerizzata contro i musulmani uiguri, che finiscono in campi di rieducazione culturale – dove si segue il cosiddetto “Sinicization model” – anche utilizzando metodi di polizia predittiva. Gli Stati Uniti e molti altri Paesi del mondo hanno alzato proteste per le repressioni. E Roma? Due giorni fa, 22 Stati hanno sottoscritto un appello per fermare le attività cinesi contro gli uiguri: nella lettera recapitata all’Alto rappresentante per i Diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, ci sono le firme di Regno Unito, Germania, Francia, Olanda, Belgio, Spagna, Svizzera e via via altri Paesi europei e mondiali, ma manca quella dell’Italia. È un caso?