L’obiettivo dovrebbe essere, non solo durante questa emergenza, quello di ridurre i ricoveri ospedalieri evitabili, a supporto dell’intero sistema, e contestualmente di aumentare la capacità di fornire assistenza adeguata e personalizzata al paziente, attraverso le reti territoriali. L’analisi di Eleonora Mazzoni, direttore area innovazione Istituto per la Competitività (I-Com)

L’epidemia in Italia accelera e in alcune regioni l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva è aumentata al punto di arrivare già ad utilizzare quelli aggiuntivi, creati dopo l’inizio dell’emergenza. Ad oggi quello che preoccupa, se non è tanto (ancora) il tasso di saturazione delle terapie intensive (nel grafico la dinamica dei ricoveri rispetto al totale dei casi Covid-19 ospedalizzati), è il tempo di raddoppio delle stesse. Quest’ultimo oggi in Italia è pari a circa dieci giorni: significa che ci vogliono solo dieci giorni per far raddoppiare il numero dei pazienti Covid in terapia intensiva.

Non possiamo dire che nulla di buono sia stato fatto in questi mesi, ma la preoccupazione è che, durante questa seconda ondata, si agisca a valle, piuttosto che a monte, e di conseguenza, piuttosto che in prevenzione.

Un esempio è l’arrivo dell’accordo collettivo nazionale, siglato lo scorso 28 ottobre con i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta per impegnarli a fare test rapidi antigenici. Per il finanziamento di questa operazione, di rilevante importanza, sono stati stanziati 30 miliardi di euro, ma è stata avviata sull’onda dell’aumento dei nuovi contagi, e non tutte le parti coinvolte si trovano preparate a rispondere. Alcuni hanno infatti espresso la preoccupazione di non essere dotati degli strumenti necessari alla sicurezza di tali operazioni, garantendo, ad esempio, la suddivisione tra percorsi di visita ordinaria e per test Covid-19, e la protezione degli stabili all’interno dei quali sono collocati gli studi.

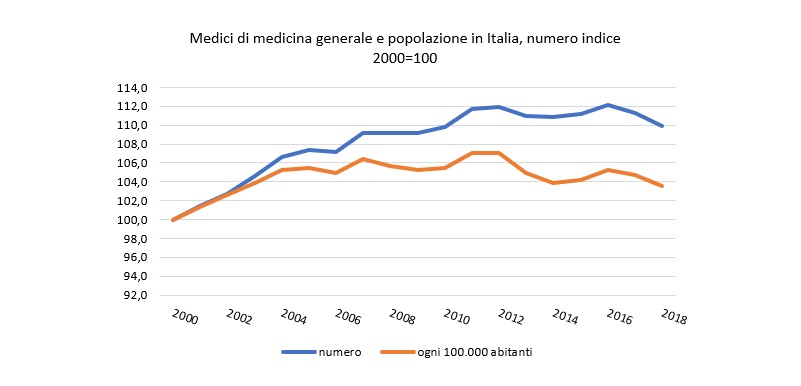

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ringraziato le parti per la responsabilità presa, ricordando che “le cure primarie sono un pezzo essenziale del Servizio Sanitario Nazionale” ed “è necessario continuare ad investire nella prossimità come chiave di una nuova idea di salute”. Purtroppo però, ad oggi, quello dei medici di medicina generale è un esercito malandato. Innanzitutto è poco numeroso. Secondo gli ultimi dati, sono 87 i medici di medicina generale ogni 100.000 abitanti, e il loro numero assoluto e pro-capite dopo un aumento a partire dagli anni duemila, si è sostanzialmente ridotto nel tempo. Inoltre, è stato di fatto poco integrato nella rete organizzativa dell’assistenza. Nel momento attuale le difficoltà del territorio in ambito sanitario, hanno messo in luce la mancanza di una regia per coordinare e governare i molti attori presenti. Le forme associative della medicina generale sono decollate in pochi casi, in modalità diverse e disomogenee tra le regioni. Il riordino dell’assistenza primaria, così come disegnato dalla legge Balduzzi (2012), ha registrato un lungo ritardo attuativo, principalmente a causa dell’inerzia delle regioni nella realizzazione di AFT (aggregazioni funzionali territoriali) e UCCP (unità complesse di cure primarie), fatta eccezione per alcune fattispecie promosse comunque sotto diverse denominazioni e differente consistenza organizzativa.

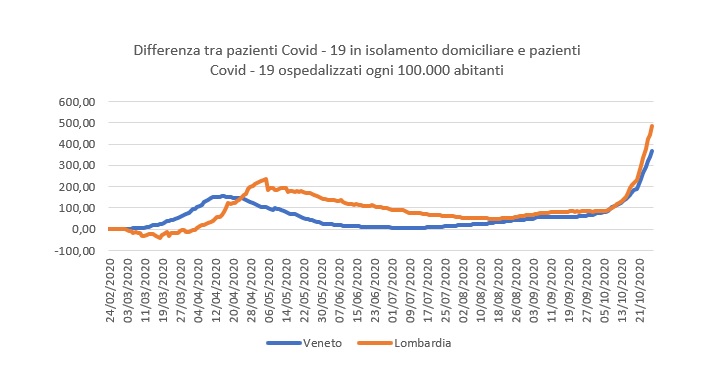

Oltre a ringraziarli per l’assunzione di tali responsabilità, è assolutamente urgente agire non in risposta al solo principio di emergenza, ma in un’ottica programmatica per ristrutturare la rete dell’assistenza territoriale. Abbiamo avuto modo di ribadirne l’importanza all’interno del Rapporto annuale dell’Area innovazione di I-Com, presentato lo scorso 25 settembre. Abbiamo mostrato, ad esempio, la differenza tra la Lombardia e il Veneto, le due regioni inizialmente più colpite dall’epidemia, che al principio hanno agito rispettivamente ricoverando in ospedale gran parte dei casi Covid-19, la prima, e ricorrendo maggiormente all’assistenza domiciliare, la seconda. Questa strategia si è mostrata più efficace, in quella fase, a mitigare l’esplosione del contagio, contenendo la mortalità. L’impostazione generale del servizio sanitario del Veneto, d’altro canto, già accordava un ruolo di privilegio alle cure territoriali, facendosi promotrice di una linea di continuità assistenziale, attraverso strutture decentralizzate e una maggiore collaborazione coi medici di medicina generale, che hanno potuto rappresentare un cancello d’ingresso al Servizio sanitario nazionale.

Nel grafico sottostante si nota il progresso fatto nel corso delle settimane nella capacità di gestire l’epidemia sul territorio da parte della Lombardia. Fino al 12 di aprile i pazienti Covid-19 ospedalizzati ogni 100.000 abitanti nella regione, superavano di gran lunga quelli in isolamento domiciliare. Il contrario succedeva in Veneto, dove la differenza tra casi in isolamento domiciliare e casi ospedalizzati ogni 100.000 abitanti è stata sin da subito positiva. Con il passare delle settimane il trend si è invertito e, la percentuale di ricoveri in Lombardia si è ridotta, allineandosi a quella delle altre regioni.

Agire a monte, piuttosto che a valle, significa in questo momento intervenire sul territorio per continuare a garantire l’accesso e il diritto alle cure a tutti i pazienti, non solo Covid-19. Il rischio, infatti, è che una eventuale riduzione delle attività di prevenzione e monitoraggio porti i pazienti cronici a un peggioramento negli outcome di salute, con conseguente maggiore necessità di ricorso al ricovero ospedaliero. Inoltre, è auspicabile che i posti letto ospedalieri restino ampiamente disponibili anche per la cura delle altre patologie, che non sono andate in ferie durante l’epidemia. L’obiettivo dovrebbe essere, non solo durante questa emergenza, quello di ridurre i ricoveri ospedalieri evitabili, a supporto dell’intero sistema, e contestualmente aumentare la capacità di fornire assistenza adeguata e personalizzata al paziente, attraverso le reti territoriali.

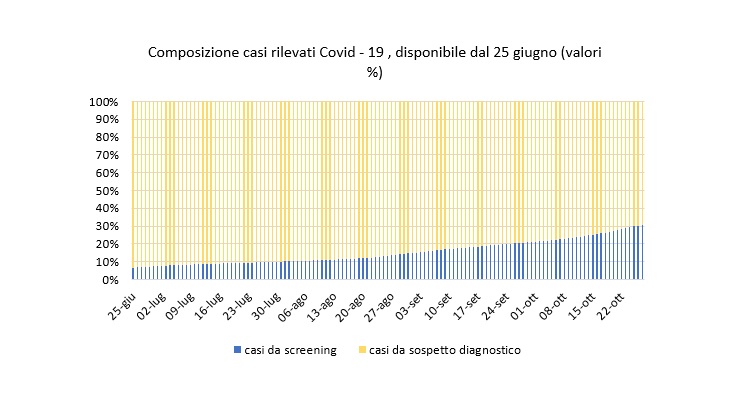

In questo contesto, pur dando conto dello sforzo fatto per aumentare la capacità di testare la popolazione (si veda il grafico sottostante),

è evidente che i casi rilevati da sospetto diagnostico, e cioè per presenza di sintomi o attraverso attività clinica, seguitino a essere molto più elevati rispetto ai casi individuati da screening, ossia grazie ad attività di monitoraggio programmate. Quello che bisogna evitare è che l’attività di screening rincorra lentamente il sospetto diagnostico. In sintesi sarebbe auspicabile osservare che i due tipo di rilevamento arrivino almeno ad equipararsi. Questo sarebbe un segnale di maggiore capacità di contenimento del contagio sul territorio che permetterebbe, peraltro, di monitorare e prendere repentinamente in carico i pazienti in cui potrebbero insorgere dei sintomi, prevenendone il peggioramento e, di fatto, supportando la tenuta dell’intero sistema.