Pessimismo sul breve periodo, ottimismo sul lungo. La ricomposizione del Jcpoa è un interesse per tutti gli attori in campo, per primo per l’Iran, ma ognuno deve tenere le proprie posture in questa fase

Oggi, lunedì 29 novembre, riprendono a Vienna i colloqui per la ricomposizione del Jcpoa, acronimo che sta per Joint Comprehensive Plan of Action, ossia l’accordo per il congelamento del programma nucleare iraniano – intesa che è stata stretta faticosamente nel 2015 e rotta nel 2018, quando l’amministrazione Trump decise per un’uscita unilaterale che implicò la re-imposizione delle sanzioni contro la Repubblica islamica e l’inizio di una serie di violazioni controllate da parte di quest’ultima (violazioni che sono una forma di protesta allo stallo davanti a cui Ue, Cina e Russia non sono state in grado di garantire collegamenti economici all’Iran temendo le sanzioni extra-territoriali americane).

Dall’arrivo alla Casa Bianca di Joe Biden il clima è cambiato: gli Stati Uniti stanno cercando di risistemare quell’accordo che viene visto come una forma pragmatica e funzionale per mettere un pilastro nella costruzione di una regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa) più ordinata e gestibile (con un disimpegno che serve ad aumentare la concentrazione su altri quadranti, ma che non intende mollare di un centimetro presenza e influenza nell’area).

Ordine e gestibilità che con un Iran-atomico verrebbero certamente meno, soprattutto creerebbero presupposti per una corsa agli armamenti da parte di altri attori rivali di Teheran – per esempio i Paesi del Golfo – e farebbero perdere a Israele la supremazia geostrategica regionale (molto legata all’ambiguità sul nucleare, sempre protetta da Washington). Il tema degli alleati americani (e occidentali) è piuttosto importante in questa fase di re-start dei colloqui: non sono un caso le diverse visite statunitensi nella regione per preparare il terreno.

E certamente l’argomento sarà in agenda durante il viaggio che nei prossimi giorni vedrà il ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid, a Londra e Parigi. Regno Unito e Francia, con la Germania, sono gli “E3”, i tre paesi europei parte del sistema che negozia gli accordi con l’Iran, il cosiddetto “5+1”. Se Londra è più focalizzata su altro, i francesi hanno sempre tenuto una linea piuttosto rigida – mentre l’Ue guida, come ha fatto da prima dell’intesa, il dialogo. Israele da tempo sta cercando di alzare l’attenzione sulle condotte malevole di Teheran, che non riguarderebbero solo il rientro nella compliance dell’intesa nucleare, ma anche una serie di attività regionali attraverso azioni destabilizzati condotte da milizie sciite collegate e la spinta al programma di missili balistici (domenica un iraniano è stato arrestato in Kenya con l’accusa di organizzare un attentato contro “interessi” israeliani).

Anche dall’altro lato del tavolo le alleanze (per quanto possano essere definite tali) contano: Iran, Cina e Russia (gli altri pezzi del 5+1 con gli Usa) hanno tenuto una sessione speciale di incontri nel weekend per coordinare le posizioni ai tavoli. Mosca e Pechino hanno un coinvolgimento relativo: fondamentalmente ritengono l’accordo necessario ai propri interessi nel lungo termine, ma nel breve periodo potrebbero usarlo tatticamente per creare disturbo a Washington. I cinesi per esempio sono stati solidali con Teheran “contro le pressioni” americane per chiudere un accordo.

Da parte sua, l’Iran non ha fretta di concludere, poiché ogni giorno che passa senza un accordo gli permette di far avanzare ulteriormente il suo programma nucleare in modo irreversibile. E creare una deterrenza nucleare – per quanto ipotetico – rafforzerebbe Teheran, che per questo sente di avere una (per quanto effimera) posizione di forza. È probabilmente legata a questo motivo la ragione per cui Teheran ha fatto richieste piuttosto ambiziose, tra cui un alleggerimento delle sanzioni statunitensi ancora maggiore di quello che era stato considerato finora, da unire a garanzie sulla “irreversibilità” di qualsiasi nuovo accordo e a una compensazione economica per ciò che avrebbe perso dal 2018 a oggi a causa delle sanzioni (richiesta inaccettabile per Washington). Da notare che queste si uniscono ad altri due aspetti che Teheran porta avanti da tempo: primo, nessuna espansione dei colloqui al di là della questione nucleare (ossia, niente di tutto quello che Israele ritiene necessario trattare); secondo un processo di verifica costante sull’attuazione dell’alleggerimento delle sanzioni.

I negoziati ruoteranno attorno alla capacità degli attori al tavolo di mediare su queste richieste e posizioni. Sembra che l’Iran intenda ripartire da zero i colloqui, ed è una necessità anche di carattere retorico: una narrazione che la nuova presidenza conservatrice di Ebrahim Raisi deve trasmettere, dopo aver i colloqui sul Jcpoa nei suoi primi cinque mesi, innanzitutto alla parte dei cittadini che l’hanno sostenuto, e poi a tutti coloro che stanno contestando il sistema di potere iraniano. Il messaggio dice qualcosa come: stiamo trattando, ma lo stiamo facendo a modo nostro. Trattare significa migliorare le condizioni di vita degli iraniani (attraverso l’alleggerimento o l’eliminazione delle sanzioni) e dunque segue le istanze degli scontenti, ma farlo da una (ipotetica) posizione di forza accontenta la componente pragmatica dei conservatori, che si trova anche all’interno dei Pasdaran – poi ci sono le posizioni dei duri e puri che non saranno mai soddisfatte da alcun negoziato anche perché in molte circostanze l’ideologia è usata per difendere interessi anche economici).

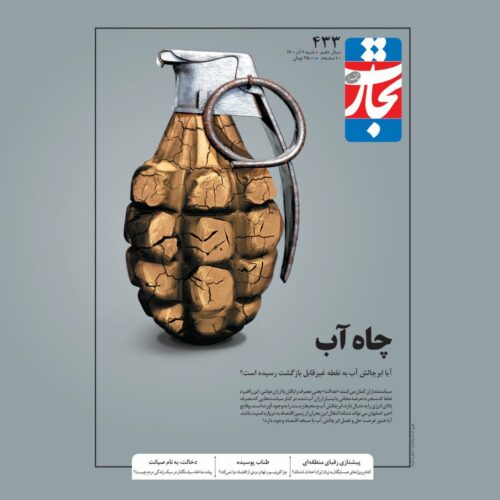

Questa settimana il magazine economico iraniano Tejarat-e Farda, popolare tra la classe urbana e a più elevato grado di scolarizzazione, ha una copertina esplicativa che racconta come la questione della carenza idrica in alcune aree del Paese possa essere una granata esplosiva in mano al governo. Nei giorni scorsi ci sono state proteste per la carenza idrica a Ishafan, che seguono di qualche mese quelle simili nel Kuzhestan. Tensioni interne che arrivano a incolpare la Guida Suprema, Ali Khamenei, della pessima gestione delle cosa pubblica, della corruzione e del malgoverno. Ci sono state repressioni come già avvenuto in alti casi contro i manifestanti, ma è evidente che qualcosa stia bollendo e per evitare saturazioni pericolosissime il governo e la Guida potrebbero essere portati verso il pragmatismo. Ossia, trovare un’intesa (a questo si lega la folta delegazione, composta da 40 membri, che l’Iran ha portato a Vienna?).

Il pessimismo che circonda i colloqui è alto (è stato percepito anche al G20), ma potrebbe essere questione che ruota attorno a progressi molto rapidi; d’altronde a questo punto nemmeno gli Stati Uniti hanno troppe fretta (e la prossima settimana potrebbero decidere nuove misure davanti alle chiusure iraniane per gli ispettori della IAEA). Ma la riattivazione dei negoziati potrebbe invece portare qualcosa di positivo tra qualche mese — se i colloqui continueranno. Inoltre, anche se un accordo non riuscirà a materializzarsi nell’immediato futuro, è probabile che si arrivi con migliore fluidità a forme di distensione di carattere tattico che rappresentano comunque buoni step per un’intesa successiva.

Al di là del pessimismo, ci sono in effetti diversi fattori strutturali che creano il clima per un rinnovamento dell’intesa. Innanzitutto l’Iran ha bisogno di un alleggerimento delle sanzioni, essenzialmente per potersi così concentrare sulla sua stabilità sociale interna.

E poi, come detto, nonostante posizioni formali anti-americane, sia Mosca che Pechino hanno incentivi a portare i colloqui verso il successo. Va inoltre sottolineato che sebbene spesso si sottolineino degli ostacoli tecnici, è improbabile che questi possano impedire la costruzione di un accordo complessivo che è guidato dalle sfere più alte della politica internazionale.