Anche se al momento non c’è alcuna prova documentale che le cosiddette Carte Aragonesi siano state utilizzate dai grandi navigatori, queste aprono un nuovo percorso di ricerca. Infatti, dallo studio di oltre 500 carte nautiche del ‘300 e del ’400 è risultato che almeno 400 erano di autore italiano, in particolare genovese o veneziano. L’intervento di Elio Cadelo, autore de “L’oceano degli Antichi” e “Il mondo chiuso il conflitto tra islam e modernità”

Nuove ricerche e recenti scoperte documentali permettono di frantumare vecchi dogmi culturali e di guardare la storia del nostro Paese in una prospettiva nuova. Si tratta delle Carte Geografiche Aragonesi emerse inaspettatamente dagli archivi e che stanno modificando profondamente non solo la storia della cartografia ma soprattutto la narrazione secondo cui gli Arabi avrebbero avuto un ruolo centrale nella ricostruzione della cultura scientifica dell’Europa che, perduta durante il cosiddetto Medioevo, sarebbe ritornata in Europa grazie all’islam consentendo l’affermazione dell’Umanesimo e del Rinascimento.

Ma andiamo per ordine. I Romani, com’è noto, dedicarono particolare attenzione al perfezionamento della cartografia. È risaputo, infatti, che le campagne militari erano sempre precedute da “esploratori” il cui compito era quello di creare mappe precise del territorio. Vegezio, nel IV secolo, scriveva: “Il comandante, in primo luogo, deve avere degli accurati e dettagliati itinerari di tutte le regioni dove si svolge la guerra….monti, fiumi, strade, devono essere descritte fedelmente”.

Per realizzare mappe puntuali del territorio i Romani migliorarono un gran numero di strumenti di rilevazione per la maggior parte di provenienza ellenistica. Tra questi la groma, dotazione tradizionale degli agrimensori romani per il rilievo topografico, la diottra, strumento usato per la goniometria descritto da Erone di Alessandria che dedicò al suo uso un’intera opera, Dioptra. Un altro strumento usato per la realizzazione di carte geografiche era il corobate descritto da Vitruvio e necessario per riportare in piano i dislivelli del paesaggio. La topografia quindi, era un’attività che richiedeva la partecipazione di personale numeroso e specializzato.

Di tutte le carte geografiche, mappe, rilievi topografici di epoca romana, però, ci è pervenuto quasi nulla se non qualche frammento topografico di qualche città, la Tabula Peutingeriana, una copia medioevale di un originale di età augustea, e alcuni frammenti di disegni tecnici (Formae) fissati sui muri di portici a Roma e in altre città d’Europa. In ogni caso, questi pochissimi esempi sopravvissuti al tempo danno prova dell’alto livello raggiunto dalla cartografia romana.

È noto che dopo la caduta dell’Impero la cartografia decadde. Le uniche mappe che continuarono a circolare erano copie da originali di epoca romana che furono gelosamente custodite dalle corti europee, dai navigatori e dai mercanti e divennero, col passare del tempo, una “merce” così rara e preziosa che non pochi fecero la propria fortuna commerciandole o rubandole.

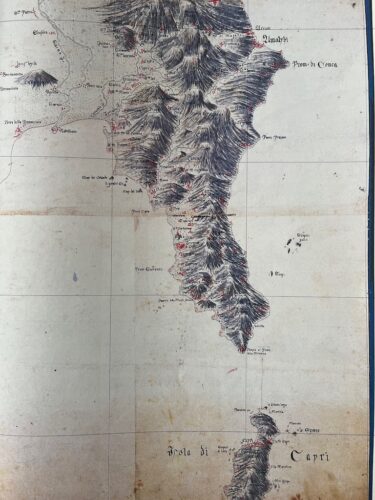

Una trentina d’anni fa il prof. Valerio Vladimiro rinvenne, nell’Archivio di Stato di Napoli e nella Bibliothèque Nationale de France a Parigi, un gran numero di mappe Aragonesi (in seguito approfondite dal prof. Fernando La Greca e altri in Il Mistero delle carte Aragonesi 2025; Atlante delle Mappe Aragonesi 2023) che sin dalla prima osservazione si dimostrarono di grandissimo interesse. Infatti, mentre le carte di fine Quattrocento disegnavano l’Italia con vistosi errori e deformazioni, riportando pochi elementi geografici (catene montuose, fiumi, città capoluogo e poco altro) in maniera molto approssimativa, le mappe Aragonesi descrivono con dettagli topografici il territorio (in scale variabili da 1:50000 a 1:120000 circa) con abbondanza di toponimi riportando monti, vallate, pianure, torrenti, fiumi, laghetti, coste, scogli, casali, paesi, castelli, santuari, città murate, rovine, strade, porti e molto altro ancora, delineando un paesaggio ricco di elementi medioevali ma anche di moltissimi risalenti all’antichità classica.

A una più attenta analisi, però, queste carte si rivelarono un vero e proprio mistero: la loro precisione non permetteva di ricondurli ai sistemi di rilevazione cartografica del tempo. Anche se i sovrani aragonesi promossero studi astronomici, matematici e alcuni rilevamenti cartografici del regno, la perfezione raggiunta da queste carte è un unicum. Gli studiosi che le hanno esaminate si sono resi conto che durante il regno degli Aragonesi sarebbe stato realizzato nella cartografia ciò che altrove sarà fatto ben oltre centocinquanta anni dopo e con esiti di gran lunga inferiori! Una situazione a dir poco sconcertante se si considera che dagli archivi storici non è emerso alcun documento che conferma la necessaria mobilitazione o le relative spese che un programma di rilevazione cartografica di tale impegno avrebbe richiesto!

Per ottenere carte così precise del regno di Napoli, infatti, sarebbe stata necessaria la mobilitazione di un gran numero di tecnici, cosa che avrebbe dovuto lasciare qualche traccia nei documenti del tempo. E allora, da dove spuntano queste carte geografiche così precise?

Secondo il prof. La Greca e altri studiosi, questo mistero si può spiegare solo ipotizzando che le carte Aragonesi siano copie o riadattamenti di antiche carte di età romana e a suggerire quest’ipotesi sono le stesse mappe che contengono strane incongruenze: sono indicati luoghi che al tempo della presunta rilevazione non esistevano più e che molti secoli dopo sarebbero diventati “siti archeologici”. E questo è, ovviamente, una stranezza. Ma non basta. Nelle mappe sono indicate con precisione antiche costruzioni di età romana come templi e porti (già ruderi a quel tempo), mentre non sono indicati con la stessa precisione paesi, masserie e strade che sembrano essere stati aggiunti con molta approssimazione in un secondo tempo.

Se le cose stanno così, l’unica conclusione cui sono giunti ricercatori ed esperti di cartografia antica, è che le carte Aragonesi siano copie di carte corografiche romane. In altre parole queste mappe ci permettono di ammirare non solo l’alto livello raggiunto dai cartografi romani ma di sfatare anche alcune leggende.

È noto che con la caduta di Roma la produzione di carte geografiche si arrestò. Le mappe che da allora in poi furono utilizzate erano copie e copie di copie che venivano custodite nel più assoluto segreto. In altre parole queste mappe rappresentavano uno straordinario strumento di conoscenza e di potere e pertanto erano nell’uso esclusivo di pochissime persone.

Il fatto che la cartografia, come quasi tutta la cultura latina, sembrò seguire la sorte di Roma fece nascere durante l’Illuminismo la vulgata secondo la quale furono gli Arabi a raccogliere l’eredità del mondo classico e, dopo averla custodita durante il Medioevo, l’avrebbero riconsegnata all’Italia permettendo così la nascita del Rinascimento.

Innanzitutto va precisato che non esiste alcuna cartografia araba. Esistono cartografi persiani, siriani o di altri Paesi che avendo in comune la scrittura furono erroneamente indicati tutti come Arabi. Oggi si preferisce l’aggettivo “islamici” o “musulmani”. Inoltre, gli storici non hanno trovato in Arabia alcun tipo di rilevamento cartografico anteriore al VII secolo.

È noto che durante la fulminea espansione dell’islam, sia nel Mediterraneo sia in India, i musulmani incontrarono nuove culture dalle quali assorbirono alcune novità: dall’India ripresero e diffusero i numeri, oggi in uso in tutto il mondo, ma anche l’astronomia e tavole astronomiche; dalla Persia la matematica, la trigonometria, dalla cultura greco-romana Aristotele, il pensiero razionale e così via.

La prima raccolta cartografica islamica fu commissionata del califfo Ma’mūn (736-833) ad ibn Mūsa al Khwārizimī che realizzò un testo che ricalcava l’opera di Claudio Tolomeo.

Intorno al X secolo furono prodotte numerose carte geografiche, tutte di autore ignoto, e indicate genericamente come “Atlante dell’islam” che raffigurano il Golfo Persico, il Mediterraneo ed il Mar Caspio oltre a 17 mappe di Paesi musulmani. Si tratta di rappresentazioni molto elementari che non rispettano le proporzioni perché prive di un sistema matematico di rilevamento.

Una terza fase della cartografia prese corpo con al-Idrisi (1099-1154). La sua opera nota come “Nuzhat al-mushtaq fi ikhtiraq al-afaq” ovvero Il diletto di chi desidera percorrere le regioni del mondo”, ma anche come “Kitab Rujar” (Il Libro di Ruggero) in onore del suo mecenate è oggi considerata un vero e proprio balzo in avanti della cartografia islamica.

Oltre a un testo descrittivo, l’opera di al-Idrisi comprendeva un mappamondo in 70 fogli che, combinati, formavano una mappa completa del mondo, che venne chiamata Tabula Rogeriana. La versione originale realizzata per re Ruggero II venne incisa su una lastra d’argento forse larga 3,5 metri da un lato e 1,5 metri dall’altro, ma andò perduta perché fusa dopo esser stata predata in occasione d’una sommossa contro il sovrano normanno Guglielmo I di Sicilia nel marzo 1161. L’influenza di al-Idrisi continuò fino al XVI secolo quando la famiglia Sharfi smise di produrre le sue carte a Sfax, in Tunisia, perché superate.

Senza entrare nei dettagli della sua opera e senza voler minimizzare il suo lavoro, si può affermare che la gran parte delle informazioni geografiche proveniva da una gran mole di materiale raccolto da terza persone e poco da osservazioni personali. Infatti, la geografia dell’Europa del Nord, allora poco frequentata, è piuttosto fantasiosa così come quella dell’Africa meridionale. Anche l’uso della matematica (rispetto a Tolomeo) sembra sfuggirgli di mano poiché le proporzioni dei Paesi sono spesso arbitrarie e non sembrano seguire sempre scale numeriche di riferimento. Da viaggiatore colto e curioso, quale fu al-Idrisi, si ha l’impressione che il materiale raccolto sia stato messo insieme con coerenza e buon senso più che con logica scientifica. Nulla rispetto alla qualità delle carte geografiche romane-aragonesi che mostrano un altro universo culturale fatto di razionalità e di strumenti scientifici, di cui si è detto.

Queste carte aragonesi, inaspettatamente spuntate dagli archivi, raccontano una storia diversa: l’improvvisa affermazione delle Repubbliche marinare in Italia o dei Portoghesi nell’Atlantico fanno sorgere il dubbio che forse la storia dovrebbe essere riscritta prestando maggiore attenzione all’eredità scientifica del mondo greco-romano.

Anche se al momento non c’è alcuna prova documentale che le cosiddette Carte Aragonesi siano state utilizzate dai grandi navigatori, queste aprono un nuovo percorso di ricerca. Infatti, dallo studio di oltre 500 carte nautiche del ‘300 e del ’400 è risultato che almeno 400 erano di autore italiano, in particolare genovese o veneziano. Inoltre, la più antica carta nautica fino ad oggi nota, probabilmente di autore genovese, è custodita nella Biblioteca di Cortona ed è datata intono al 1250 e, da un punto di vista scientifico, risulta essere di ottima fattura, superiore a quelle islamiche.

Il fatto che le carte Aragonesi siano copie di carte romane è la prova che le conoscenze scientifiche dell’antica Roma sono sopravvissute al Medioevo seguendo itinerari, ancora misteriosi, ma comunque indipendenti dall’islam. Questi percorsi ‘carsici’, molti dei quali ancora da scoprire, hanno permesso, a un certo punto della storia, la riemersione del mondo classico e la creazione dell’ Occidente.