Incontro in Texas tra il neoproprietario della piattaforma e il commissario europeo: “Grande riunione! Siamo molto in sintonia”, dice il primo

Archivi

Roscosmos contro Space X. Botta e risposta tra Musk e Rogozin

Battaglia a suon di tweet tra il fondatore di SpaceX, Elon Musk e il capo dell’agenzia spaziale russa, Dmitri Rogozin, che ha accusato il miliardario sudafricano di essere stato complice del Pentagono nella fornitura di comunicazioni militari alle forze ucraine, e in particolare al battaglione Azov, e che “ne dovrà rispondere”. “Se muoio in circostanze misteriose è stato bello conoscervi”, è stata la sferzante risposta di Musk

Se gli investimenti Usa finiscono a Pechino. L’allarme del Pentagono

Secondo uno studio del Pentagono, alcuni finanziamenti stanziati dal governo americano a favore delle start up del settore Difesa sarebbero finite a favorire gli interessi della Cina. Pechino avrebbe attuato un vero e proprio “talent scouting” tra le società beneficiarie dei fondi, invitandole a trasferirsi in Cina o reclutandone il personale. Ora il congresso dovrà vagliare delle contromisure affinché si vigili con più attenzione in futuro

Tra diritto e diritti. Disinformazione e piattaforme digitali

La disinformazione online e le fake news agiscono sui i processi democratici, alterando i confini tra informazione e opinione. Un fenomeno insidioso che sfrutta la pervasività della rete. Quali sono i rimedi in atto e le prospettive future? Rispondono gli esperti all’evento Luiss e Fondazione Italia Digitale

Charles Michel a Odessa, attacco missilistico durante la visita. Il video

Charles Michel a Odessa, attacco missilistico durante la visita [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=mcuYm112ucw[/embedyt] Roma, 9 mag. (askanews) - Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel si è recato in visita a sorpresa a Odessa, nel Sudest dell'Ucraina, nel giorno della Festa dell'Europa; ha incontrato il primo ministro ucraino Denys Shmygal e ha parlato in videoconferenza con il presidente Volodymyr Zelensky, discutendo in…

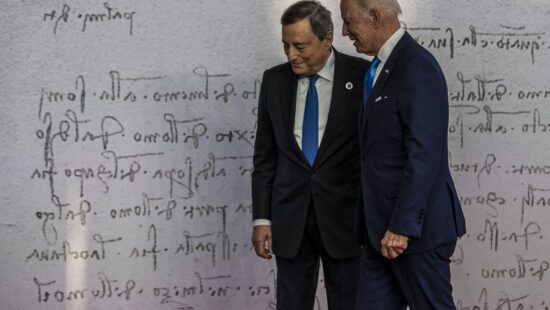

Draghi, l'esploratore. Panebianco sul viaggio americano

Il politologo ed editorialista del Corriere: a Washington Draghi in esplorazione per conto dell’Europa ma le linee rosse di Biden sono chiarissime. Germania e Italia scontano il fascino russo, i putiniani italiani indeboliscono il premier. Pacifisti? Non nascerà un partito

La transizione non è solo uno slogan. Banche e finanza in campo

Nei mesi della guerra e della ricerca di gas alternativo a quello russo, le banche sono pronte a dare credito a imprese e famiglie che non ne possono più di pagare l’energia più del dovuto. Il convegno alla Camera organizzato da Carla Ruocco con Luigi Di Maio, Daniele Franco, Roberto Cingolani, Andrea Orcel e Carlo Messina

Eastmed a tutto gas. Arriva l’atteso passo avanti Usa

Riunione dei ministri degli Esteri di Stati Uniti, Cipro, Grecia e Israele. In cima all’agenda l’energia e la fattibilità del gasdotto che collegherebbe il Mediterraneo orientale all’Italia aiutandoci a diminuire la dipendenza dalla Russia. Attesa per lo studio di fattibilità della Commissione europea e appuntamento tra pochi mesi per la decisione finale

Anche le dighe finiscono nel perimetro Golden power

Nel Dl Taglia prezzi entra l’estensione dei poteri speciali per le “concessioni di grande derivazione idroelettrica”. Cioffi (M5S): “Il nostro arco alpino sarà protetto da eventuali predatori finanziari esteri, che non hanno un equivalente delle nostre montagne”

Ttc, tutti i dettagli sul Consiglio Ue-Usa

Il Consiglio commercio e tecnologia è diventato la piattaforma ideale per coordinare la risposta Ue-Usa a Putin e consolidare il fronte democratico contro le tecno-autocrazie. Nel prossimo incontro (15-16 maggio) si prevedono grandi passi avanti su controlli delle esportazioni e dual-use, lotta alle fake, sicurezza delle catene di approvvigionamento e standard telco