Facendo seguito alle sue stesse promesse di trasparenza, l’amministrazione Biden sta per rilasciare un rapporto dell’intelligence statunitense in cui si conclude che il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ordinò l’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. Altro colpo ai futuri rapporti tra Washington e Riad

Archivi

Libia, nuovi dettagli sull'accordo tra il trumpiano Prince e Haftar

Erik Prince, l’ex capo della società di contractor militari Blackwater e un importante sostenitore dell’ex presidente Usa Donald Trump, ha violato un embargo sulle armi delle Nazioni Unite in Libia inviando armi al comandante della milizia che stava tentando di rovesciare il governo sostenuto a livello internazionale

Transizione ecologica? Draghi ha colto nel segno. Mons. Paglia spiega perché

Uno sviluppo tecnologico dissennato conduce il Paese alla rovina. La citazione di Draghi al “richiamo religioso” del Papa indica l’indispensabile “umiltà” che l’uomo deve avere per non sentirsi “padrone” del Creato. Conversazione di Formiche.net con Monsignor Vincenzo Paglia

Ue-Usa, crisi di sfiducia? Cosa svela il sondaggio Ecfr

Quattro anni di Donald Trump hanno lasciato il segno sui rapporti fra Ue e Usa. Un sondaggio dell’European Council on Foreign Relations svela quanto è profonda la crisi di fiducia. Il dibattito di Formiche con i commenti di Dassù, Varvelli e Fassino

Un anno di Covid tra varianti e dintorni. Il punto del prof. Novelli

È trascorso un anno da quando un virus, un nuovo sconosciuto coronavirus è comparso nella popolazione umana attraverso un salto di specie, causando ad oggi oltre due milioni di morti e più 100 milioni di persone infettate in tutto il mondo. L’analisi di Giuseppe Novelli, medico genetista

Se Recovery Fund fa rima con digitale. La missione dell'Ue

La vicepresidente della Commissione Ue auspica più concorrenza e più investimenti nel digitale. Anche e soprattutto grazie al Recovery Fund. Il commento di Pietro Paganini e Raffaello Morelli

C'è ancora spazio per negoziare il nucleare con l'Iran? Grossi (Iaea) a Teheran

Dalla riunione dell’alto funzionario dell’agenzia sul nucleare potrebbero uscire indicazioni positive sulle intenzioni di Teheran che vanno oltre alle dichiarazioni pubbliche. Sul dossier Iran/nucleare pesano diverse dinamiche, innanzitutto quelle interne alla Repubblica islamica in vista delle elezioni presidenziali di giugno. Poi le necessità Usa, l’Europa (e Cina e Russia)

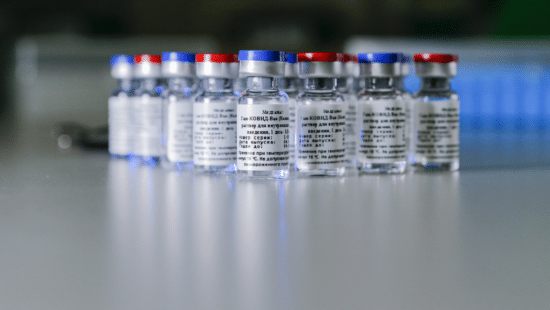

Perché Israele manda dosi del vaccino russo in Siria

Sforzo diplomatico, interesse tattico, equilibrio regionale. La dinamica che porta il vaccino russo Sputnik V in Siria tramite Israele dimostra come il siero anti-Covid sia un’arma strategica

Come attrezzarsi contro l'euroscetticismo nell'era Draghi

Le tensioni con l’Unione europea sono destinate a riprendere fiato se l’Italia non mette a punto meccanismi adeguati per garantire la sua presenza negli snodi decisionali europei e l’Unione non aggiorna i suoi meccanismi decisionali. L’analisi di Massimo Balducci

Draghi e l'effetto sull'Europa (e l'Italia). Scrive Cedrone

Forse ci siamo. L’Italia può tornare a giocare un ruolo importante per sé e per l’Europa. Per riuscirci è necessario che la svolta di questi giorni si consolidi e cominci a produrre i suoi frutti