I lavori della diplomazia non sembrano aver portato a sviluppi tangibili negli ultimi giorni, mentre al fronte la situazione rimane calda. Intanto, Berlino si schiera più nettamente a fianco di Kyiv

Archivi

CK Hutchinson batte in ritirata. Aponte (Msc) e BlackRock puntano ai suoi porti

Nonostante l’operazione sia ancora soggetta a verifiche e approvazioni, l’accordo si distingue per le sue implicazioni geopolitiche. Le pressioni di Pechino, le accuse nei confronti di CK Hutchison e i dettagli sulla struttura dell’operazione evidenziano come questo affare rappresenti una sfida complessa per Li Ka-shing, dimostrando l’evoluzione del panorama degli investimenti portuali a livello globale

La vita degli altri. Le città del mondo raccontate da Affinati

Con “Le città del mondo” (Gramma-Feltrinelli) Eraldo Affinati gira un “documentario di carta” dimostrando come la letteratura può essere “l’arte più completa” (Manoel de Oliveira). La recensione di Eusebio Ciccotti

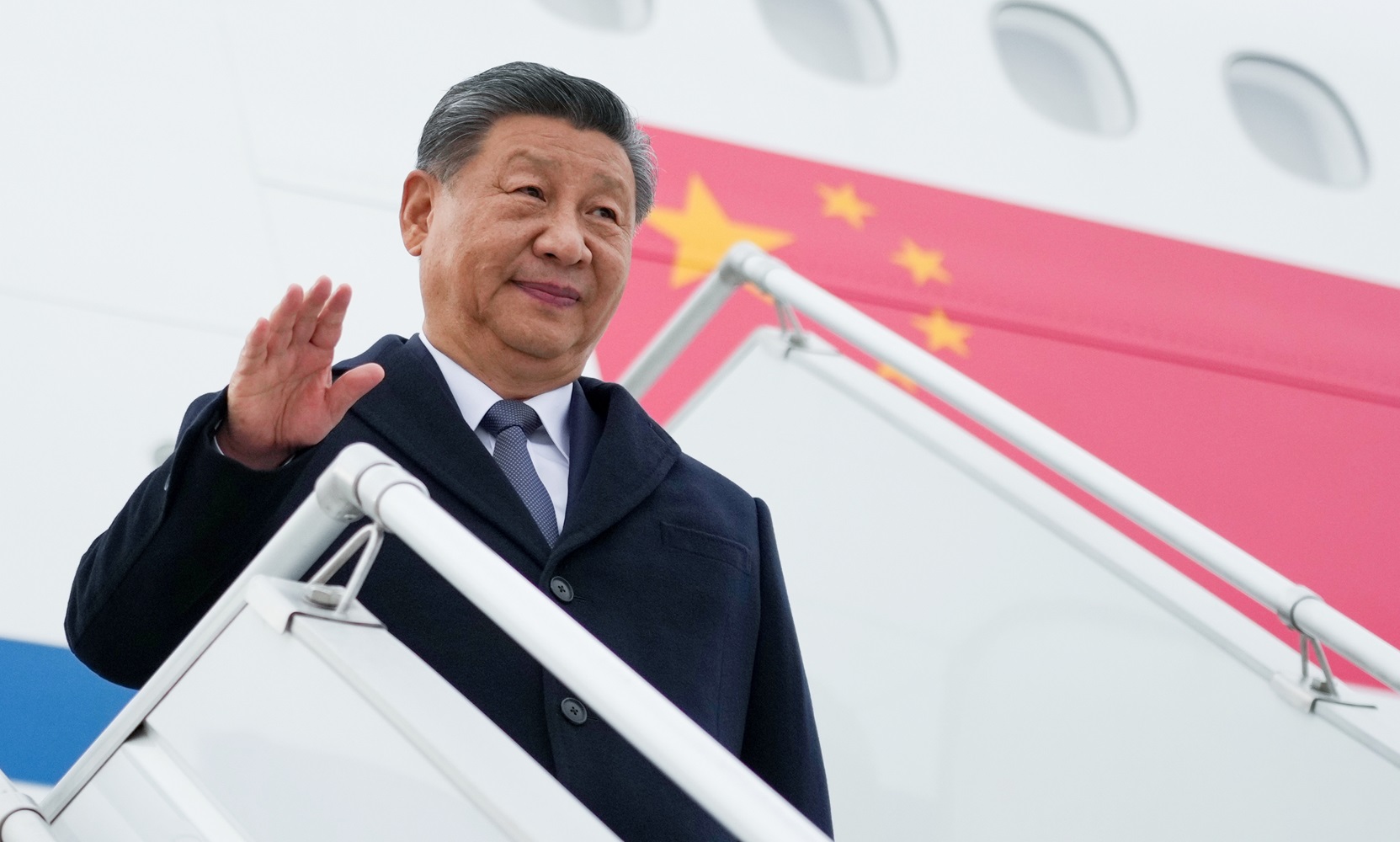

“China First”? No, grazie. Scrive Edward Lucas

Europa divisa tra il desiderio di indipendenza e la necessità di cooperazione con gli Stati Uniti. Ma la politica commerciale aggressiva e le crescenti ambizioni globali della Cina impongono a tutti una scelta. Il commento di Edward Lucas, non-resident senior fellow e senior adviser del Center for European Policy Analysis

Usa e Iran si parleranno a Roma (ci sarà anche JD Vance?)

I colloqui tra Usa e Iran non sono andati male, e si pensa a un secondo round da ospitare a Roma. In quei giorni nella capitale italiana ci dovrebbe essere anche il vicepresidente Vance: e se dovesse partecipare agli incontri?

Armi nucleari russe nello spazio? La preoccupazione di Rutte (Nato)

Il segretario generale ha espresso preoccupazione per il possibile dispiegamento di armi nucleari nello spazio da parte della Russia, che violerebbero il trattato del 1967. La Nato teme che Mosca possa utilizzare queste armi contro i satelliti, influenzando direttamente la vita quotidiana globale. Previsto un rafforzamento della sorveglianza satellitare dell’Artico da parte dell’alleanza

Meloni da Trump e Tajani in India. Quel filo rosso spiegato dall’amb. Castellaneta

La prossima settimana la presidente del Consiglio sarà alla Casa Bianca. Un incontro incentrato sulla “guerra dei dazi”, in cui si affronteranno anche temi quali le relazioni bilaterali, le crisi internazionali (Ucraina, Gaza, Libia), le barriere non tariffarie e gli investimenti reciproci. Meloni cercherà di mantenere l’allineamento con l’Ue e di rafforzare le relazioni, anche pensando alle trattative con l’Iran. L’analisi dell’ambasciatore Giovanni Castellaneta

Riforma fiscale e digitalizzazione del sistema. Quale ruolo per l'AI? L'opinione di De Luca

Pensiamo che sia giunto il tempo di una grande “operazione di sistema”: quella di un patto tra associazionismo economico e amministrazione finanziaria per condividere percorsi e soluzioni che – nel tempo dell’intelligenza artificiale e nel rispetto delle normative vigenti- consentano di costruire informazione e conoscenza e di fare cultura d’impresa. La proposta di De Luca (Confcommercio)

Ecco i sospetti degli 007 Usa sui presunti mercenari cinesi in Ucraina

Fonti americane indicano che questi combattenti non hanno legami diretti con Pechino. Tuttavia, ufficiali cinesi erano presenti sul campo con l’autorizzazione del governo per apprendere tattiche di guerra. Mosca nega categoricamente queste accuse, mentre sui social media cinesi appaiono annunci di reclutamento con promesse di premi e stipendi

A Washington si parrà la di Giorgia nobilitate. Cosa deve mettere in valigia secondo Sisci

Per la presidente del Consiglio un viaggio cruciale negli Stati Uniti. Oltre a disinnescare la potenziale minaccia politica di Salvini, dovrà proporre soluzioni concrete riguardo all’aumento della spesa militare e alla gestione dei rapporti con la Cina, temi di fondamentale importanza per Trump. L’analisi di Francesco Sisci, direttore di Appia Institute