"Uggetti ha tradito l’alta funzione e l’incarico attribuitogli dai cittadini, gestendo la cosa pubblica in maniera del tutto arbitraria e prepotente, violando non solo le normative di settore, ma, prima ancora, il mandato politico, di tutela, perseguimento e attuazione del primario bene collettivo pubblico’’. Di che cosa si tratta? Forse di una dichiarazione, frettolosa e priva di stile, di un esponente…

Archivi

Veneto Banca, come duellano i contendenti Stefano Ambrosini e Pierluigi Bolla

Stefano Ambrosini contro Pierluigi Bolla. Ovvero i soci contro il management uscente, i due schieramenti in campo nella guerra del Veneto che ha luogo al Palaexpo di Marghera il 5 maggio del 2016. BATOSTE VIA STAMPA Uno scontro senza esclusioni di colpi, alla vigilia di quella che sarà l’assemblea che eleggerà il cda del rinnovamento dell'istituto di Montebelluna. Da un lato…

Più contribuenti di così si muore

Contribuenti? Si, contribuenti. Cos'altro sono quelli che devono acquistare quanto viene prodotto, più di quel che serve per vivere, facendo il 60% del Pil? Beh, oltre il mero dato statistico, fanno ancor di più: attribuiscono valore alle merci, altrimenti svalutate; con l'acquisto le trasformano in ricchezza; con l'Iva pagata concorrono in parte a finanziare la spesa pubblica (18% Pil); consumandole,…

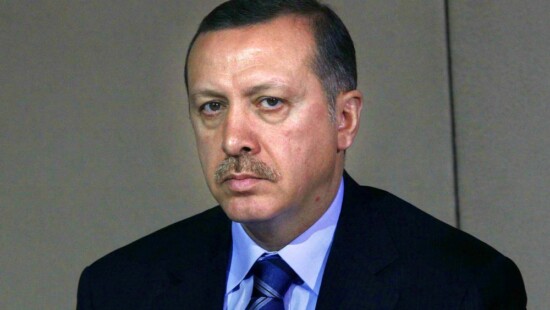

Turchia, ecco come e perché Erdogan silura Davutoglu

Che i rapporti tra Il Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan - fondatore dell' AK Partı (AKP), il partito di Giustizia e Sviluppo al governo in Turchia dal 2002 - e il premier Ahmet Davutoğlu - leader del partito di cui sopra - non fossero idilliaci, era noto a tutti in Turchia. Ma che lo scontro precipitasse in così breve tempo…

Matteo Salvini, Erasmo da Rotterdam, la follia e le salvinate

“La storia la cambiano i folli”, ha scoperto nella sua autobiografia il segretario leghista Matteo Salvini, che ha perciò rinunciato ad un ogni remora, personale o politica, proponendosi come successore di Silvio Berlusconi. Un successore brusco, perché afferma il diritto di “togliere il pallino” all’ex presidente del Consiglio, non essendo più “il consenso popolare dalla sua parte”. Ed essendo Forza…

Unioni civili, chi spinge e chi ostacola la maternità surrogata

La stepchild adoption continua a creare tensioni nella maggioranza. Il 9 maggio arriverà in aula alla Camera il disegno di legge sulle unioni civili varato dal Senato a fine febbraio. Un testo già privo dell'istituto che consente l'adozione del figlio del partner, inizialmente previsto dalla relatrice a Palazzo Madama Monica Cirinnà ma poi - dopo le polemiche, il family day…

La sonora reprimenda del napoletano Antonio D'Amato a Napoli

L’ex presidente di Confindustria, il napoletano Antonio D’Amato, in un convegno sul Mezzogiorno a Napoli ha speso parole molto dure sullo stato di decadenza e di grave crisi della città, sottolineando come essa non sia più in grado di attrarre imprenditori nazionali e stranieri propensi ad investire i loro capitali. Il grave declino in cui versa è motivo di allontanamento…

Il centenario della nascita di Aldo Moro

Ieri il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno accademico dell'Università a Bari in occasione del centesimo anniversario della nascita di Aldo Moro, a cui è intitolato l'ateneo del capoluogo pugliese. Il Capo dello Stato, prima di partecipare all’evento, ha deposto una corona di fiori davanti al busto intitolato allo scomparso presidente della Dc che…

Cosa succede (e chi c'è) a Mosul

L'offensiva alleata attesa da tempo per riprendere il controllo di Mosul, roccaforte irachena dello Stato islamico, è in fase di stallo, e così in questi giorni i baghdadisti sono tornati all'attacco. GLI SCONTRI AL NORD A nord della città, nei pressi dell'abitato cristiano di Tel Skuf (o Tel Asqof) un gruppo di miliziani jihadisti ha assaltato le posizioni dell'Assyrian Christian…