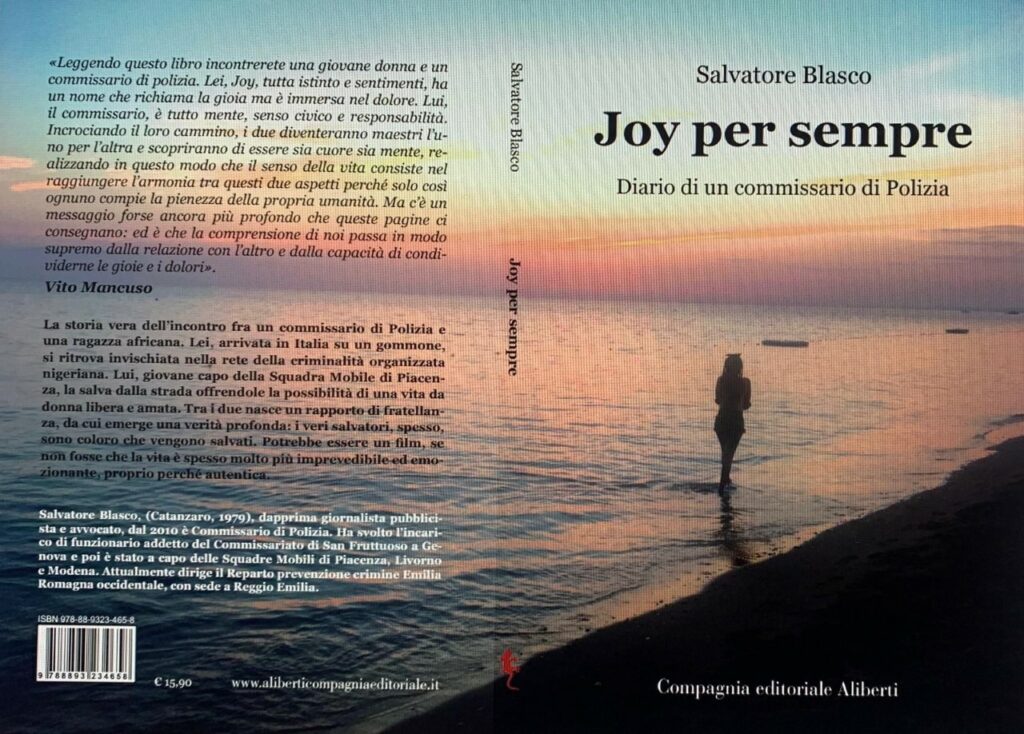

La testimonianza di Salvatore Blasco, vice questore aggiunto della Polizia di Stato e autore del libro “Joy per sempre – Diario di un commissario di Polizia” edito da Compagnia Editoriale Aliberti

Svelo subito un segreto: non so come sia possibile che proprio io sia diventato commissario di polizia, non tanto perché non ne sia portato, quanto perché mai è stato un mio forte desiderio. Ho sentito spesso ripetere che ‘il pensiero è creatore’ ma, non ricordo affatto di aver mai pensato di poter diventare, un giorno, uno “sbirro” o, addirittura, il capo di più “sbirri”.

“Sbirro” sì, proprio così ci chiamano in molti. Termine utilizzato per lo più in senso dispregiativo ma, detto fra noi o detto da noi, è una definizione d’orgoglio, un po’ perché ci fa sentire maci e unici, un po’ perché ci riporta a film o a letterature in cui lo sbirro è quasi sempre un uomo di una certa levatura caratteriale, morale, fisica, in alcuni casi quasi un super eroe, in altri un esempio da seguire, un uomo di legge e di valori da imitare, spesso belloccio e, solo in alcune altre rare volte, un uomo da cui è meglio star lontano.

Chi non è uno di noi, pensa al poliziotto come uno che può permettersi di far quel che vuole. Quasi come se godessimo di una sorta di impunità che deriverebbe da questo potere congenito al nostro ruolo che, dall’agente al questore, darebbe la stura a sentimenti di ammirazione e rispetto da una parte, di odio e irriverenza dall’altra. Quando arrestiamo c’è sempre chi ci ringrazia e chi ci critica, c’è chi ci dice che abbiamo fatto tanto e c’è chi sostiene che sarebbe stato meglio occuparsi di qualcos’altro.

Durante i servizi di ordine pubblico poi, al caldo d’estate o nel gelo dell’inverno, con il manganello e il casco in testa, c’è sempre chi ‘ci ricorda’ che siamo “codardi, infami, bastardi, cornuti, inutili schiavi del potere”, molto spesso non limitandosi ai soli insulti ma aumentando il carico con pericolosi lanci di bottiglie, vernice o uova quando va bene, molotov, pietre o spranghe di ferro quando va peggio. Poi, ogni tanto, capita che anche i nostri “clienti”, quelli che ci riempiono dei dapprima citati insulti gratuiti, alzino il telefono per chiamarci, perché hanno bisogno di noi e perché senza di noi non saprebbero come fare.

Alberto Maggi, noto teologo e scrittore della Garzanti, frate di Montefano, vero ‘spacciatore’ della verità evangelica, non mi conosceva quando a novembre del 2010, qualche giorno dopo aver superato a fatica il difficile orale del concorso di commissario, quasi per caso, mi presentai a lui al termine di una sua conferenza tenuta in una chiesa romana, domandandogli: “Senta, ma secondo lei, un uomo di Dio può essere un uomo con la pistola?” Forse intimorito che fossi un invasato pronto a fare un attentato, fece un passo indietro rispondendomi: “In che senso scusi?”

Quando gli spiegai che stavo per diventare uno sbirro, dopo 5 anni di giornalismo, un percorso di studi in giurisprudenza, altri anni come avvocato e tantissimo tempo speso nell’inseguire il sogno della magistratura, con un sospiro di sollievo, ma anche con grande trasporto emotivo, mi disse: “Certo che si! Ce ne fossero uomini di Dio che possano vincere il concorso che hai appena superato tu. L’importante è stare sempre dalla parte del bene dell’uomo. Non è facile ma questo è il vero messaggio di Gesù, in ogni campo ed in ogni dove”.

Fu allora che, per la prima volta, compresi la fortuna di quel che mi era successo e la paura di dover mai utilizzare un giorno quella pistola, che sarebbe diventata compagna di viaggio per la vita, divenne l’orgoglio di far parte di un’ampia cerchia di persone, equilibrate e rette, in grado di poterla gestire, perseguendo il fine unico del bene dell’uomo. A scanso di equivoci, dico subito che mai l’ho utilizzata e mai mi auguro di doverlo fare. La volta che ci andai più vicino fu quando due rapinatori si diressero da Caserta a Piacenza con l’idea di svaligiare una gioielleria. Organizzammo un intervento lampo con pistola in mano e scongiurammo una possibile sparatoria cittadina grazie alla professionalità di quei poliziotti. Il ricordo delle emozioni e dei sentimenti di quella volta, è come scolpito indelebile dentro di me. Il pensiero che una mia azione avrebbe potuto decidere sulla permanenza in vita di un’altra persona mi fece riflettere a lungo poiché, per la prima volta, non stavo più agendo con una funzione di ‘redentore’ ma con la funzione di ‘giustiziere’, sia pure perché, in un certo senso, obbligato dalle circostanze.

Non ne parlai con nessuno di quel che provai se non con Joy, quella ragazzina nigeriana, protagonista del mio libro dal titolo “Joy per sempre – Diario di un commissario di Polizia” (edito da Compagnia Editoriale Aliberti), vero dono del cielo, che ho avuto la fortuna di accogliere ma, soprattutto, la lungimiranza di riconoscere come incontro determinante nel mio percorso di vita. Una lungimiranza figlia di un percorso iniziato nell’incontro con Alberto Maggi e nella forza di quel messaggio, non solo cristiano, vera stella cometa del mio cammino: inseguire il bene dell’uomo.

Non ne parlai con nessuno di quel che provai se non con Joy, quella ragazzina nigeriana, protagonista del mio libro dal titolo “Joy per sempre – Diario di un commissario di Polizia” (edito da Compagnia Editoriale Aliberti), vero dono del cielo, che ho avuto la fortuna di accogliere ma, soprattutto, la lungimiranza di riconoscere come incontro determinante nel mio percorso di vita. Una lungimiranza figlia di un percorso iniziato nell’incontro con Alberto Maggi e nella forza di quel messaggio, non solo cristiano, vera stella cometa del mio cammino: inseguire il bene dell’uomo.

Joy, minorenne africana scappata da una terra di violenze e soprusi, è sbarcata in Italia nel settembre del 2014, con uno dei tanti gommoni che, dalla Libia, sono riusciti, al contrario di molti altri, ad approdare fra Lampedusa e la Calabria. Finita nella rete della criminalità organizzata nigeriana, Joy, il 16 febbraio del 2015, da lottatrice di speranza divenne schiava, poiché venne catapultata nel mondo della strada, tramite la quale avrebbe dovuto conquistarsi la sua libertà, vendendo il suo debilitato corpo quindicenne, malato di anemia falciforme.

Gli uomini della polizia di Stato piacentina, con un intervento repentino, stimolato dagli efficienti ed esemplari servizi sociali del luogo, non hanno permesso che quella giovane vita potesse essere violata. Quello stesso 16 febbraio, Joy è stata dapprima prelevata e immessa in un nuovo mondo: quello consono a un Paese civile, che garantisce alle vittime di schiavitù una possibilità di uscita attraverso percorsi professionali ma, soprattutto, attraverso un’integrazione basata sulla creazione di relazioni solide, vere, sincere e amorevoli. In questo contesto di persone pure, trasparenti, accoglienti, aperte, solidali, mi sono inserito io, allora dirigente della Squadra Mobile di Piacenza, senza alcuno sforzo a dire la verità, tanto era quello che percepivo potessi ricevere da un mondo come quello che Joy stava, non so come, creando intorno a sé.

Ancora insistono nel definirmi come colui il quale ha salvato Joy ma, in pochi, per lo più coloro che hanno già letto il libro, hanno davvero compreso la potenza salvifica di una ragazzina nigeriana, di colore, senza famiglia né un euro in tasca, ma piena di una coinvolgente energia interiore. Joy, come un angelo, è stata un vero e proprio messaggero nella vita mia e delle persone che hanno avuto la fortuna di incontrarla e riconoscerla. Da messaggera di speranza, Joy, subito dopo la sua morte fulminea causata da una meningite improvvisa, attraverso la mia voce e quella di coloro che l’hanno conosciuta, si è fatta messaggio di una vita che, se vissuta in pienezza, non muore mai.

E c’è un altro messaggio, particolarmente profondo, che Vito Mancuso è riuscito ad intravedere meglio di me nella storia di Joy: ed è che la comprensione di noi passa in modo supremo dalla relazione con l’altro e dalla capacità di condividerne le gioie ed i dolori.

Oggi grazie e tramite Joy, mi sento migliore. Mi sento uomo, mi sento padre, mi sento figlio, mi sento fratello, mi sento in grado di creare relazioni profonde, meno distanti, più vere. Mi sento fortunato. Una fortuna che tante Joy aspettano di regalare con entusiasmo a tutti coloro sono pronti a ricevere il dono dell’incontro.

Infine, mi sento decisamente sbirro. Uno sbirro forse un po’ meno macio ma sicuramente un po’ più vero, che non ha più vergogna di esprimere le sue sensazioni, anche se sono di paura o di difficoltà. Perché se Joy è diventata messaggio, anche io, come tutti, mi sento chiamato a lavorare in questa vita per trasformarmi in messaggio, di qualunque genere, purché sia orientato al bene dell’uomo.