Il clima resta una delle poche aree dove è retoricamente possibile sostenere in forma pubblica che esiste ancora una cooperazione Ue-Cina. Ma anche lì, la distanza cresce. Il documento siglato a Pechino durante il Summit è un testo utile sul piano diplomatico, ma vuoto su quello operativo. In questo momento, tra Bruxelles e Pechino, parlare è ancora possibile. Avvicinarsi, molto meno

L’unico documento congiunto emerso dal vertice tra Unione Europea e Cina – di cui questa settimana si occupa “Indo Pacific Salad” – è stato quello sul cambiamento climatico. Non è un dettaglio, ma una dichiarazione implicita: il clima resta l’unico terreno dove le due potenze riescono a parlare un linguaggio comune, o almeno a produrne una simulazione. Su tutto il resto, dalla guerra in Ucraina allo squilibrio commerciale, passando per le tecnologie verdi e la postura globale della Cina, il disaccordo è troppo profondo perché si possa mascherare con un comunicato formale.

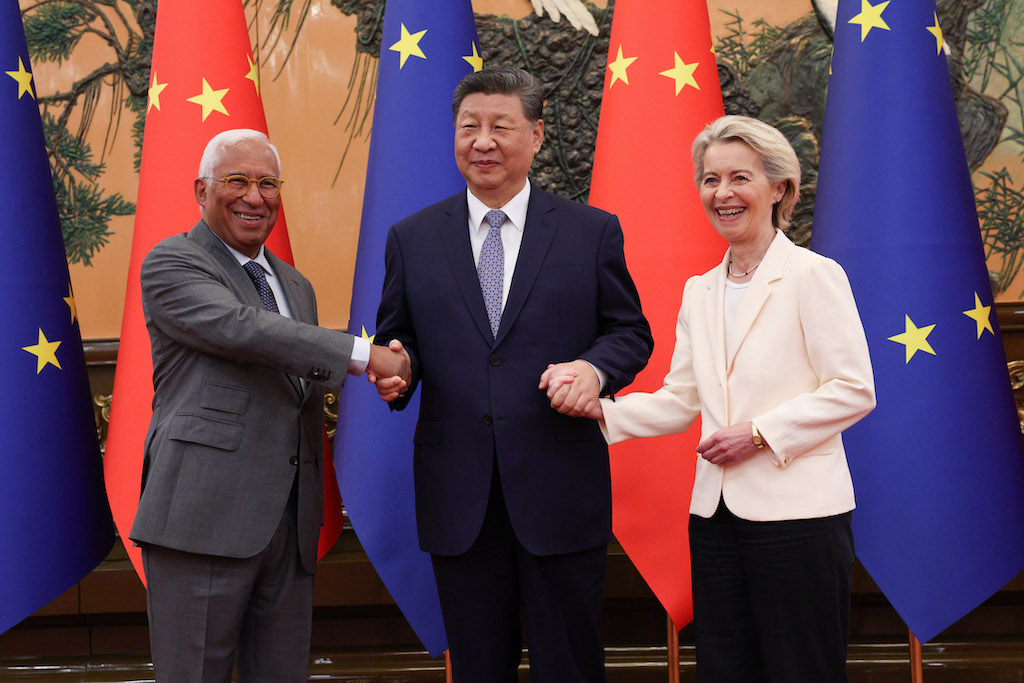

Bruxelles ha salutato l’accordo climatico come un passo avanti. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha definito il documento “un importante segnale politico in un momento critico”, mentre la vicepresidente Teresa Ribera — che ha negoziato il testo nei giorni precedenti al summit — ha parlato di “un impegno comune in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche”. Eppure, la sostanza del testo resta generica. Si ribadiscono obiettivi noti — Parigi 2015, Unfccc, transizione giusta — con un linguaggio che alterna formule multilaterali e sfumature vagamente propagandistiche. Per esempio, la frase “il verde è il colore che definisce la cooperazione Ue-Cina”, inserita nel testo finale, suona più come un omaggio allo stile lirico del Partito Comunista Cinese che come un punto concreto.

Dietro le dichiarazioni, restano distanze difficili da colmare. La cooperazione sul clima è tradizionalmente considerata un terreno “sicuro” tra Bruxelles e Pechino, ma oggi è anche uno dei principali fattori di attrito. La Cina è leader globale in settori strategici per la transizione ecologica — batterie, pannelli solari, veicoli elettrici — e punta a esportare questi prodotti su scala globale, spinta da un sistema industriale ipersussidiato e da una domanda interna stagnante. L’Europa, invece, è sempre più preoccupata per gli effetti distorsivi di questo modello: i prodotti cinesi sono più economici, più abbondanti e più difficili da fermare, anche con i nuovi strumenti di difesa commerciale adottati a Bruxelles.

Non a caso, il passaggio del comunicato in cui si parla di “facilitare l’accesso a tecnologie verdi di qualità” può essere letto in modo diametralmente opposto. Per Pechino, significa che l’Ue dovrebbe accettare le sue esportazioni come contributo utile alla transizione. Per Bruxelles, significa semmai evitare dipendenze e costruire una filiera europea — o almeno diversificata — per evitare una nuova vulnerabilità. Nella sostanza, è un disaccordo mascherato da convergenza.

È verosimile che l’accordo sul clima sia stato possibile proprio perché, su tutto il resto, le divergenze sono troppo ampie e profonde per permettere un’intesa. L’Unione ha accusato Pechino di ambiguità sulla guerra in Ucraina, di complicità economica con la Russia, di mantenere un mercato chiuso e di agire da concorrente sistemico. La Cina rigetta ogni pressione, contesta le misure europee come protezionistiche, e chiede che Bruxelles “eviti di costruire muri” — ma non offre nulla in cambio. In questo scenario, il dossier climatico si è trasformato in una zona di compromesso verbale, utile a salvare la faccia del vertice e a tenere formalmente aperto un canale politico.