La biodiversità agraria di cui gode ancor oggi il nostro Paese è dovuta a numerosi fattori ai quali non furono estranee le conquiste romane che portarono gli eserciti in nuovi territori e, quindi, a contatto con nuove piante e nuove forme di organizzazione dell’agricoltura. Pubblichiamo un estratto dal volume “Piante americane (e non solo) nella Roma imperiale. I commerci transoceanici dei Romani”, edizione ampliata, edito da All Around e a firma di Elio Cadelo

A causa di radicati preconcetti culturali si ritiene che l’Italia sia stata da sempre una sorta di “giardino dell’Eden” dove, per ragioni “soprannaturali” e inspiegabili, si è concentrata la più alta biodiversità del Mediterraneo. Questa condizione naturale, sotto molti aspetti unica, secondo taluni storici dell’800, sarebbe stata la ragione che avrebbe permesso a tutte le civiltà preromane di prosperare e svilupparsi. Questi popoli, come gli Etruschi, i Greci della Magna Graecia, Sanniti, Liguri e così via, si sarebbero insediati in Italia per la magnificenza del suo habitat naturale, e grazie a questo sarebbero progredite raggiungendo alti livelli di civiltà.

La moderna archeologia e la paleobotanica stanno restituendo, invece, un panorama lontano da quest’immagine e distante dall’idea romantica di un “Paese benedetto da Dio”.

La moderna archeologia e la paleobotanica stanno restituendo, invece, un panorama lontano da quest’immagine e distante dall’idea romantica di un “Paese benedetto da Dio”.

La biodiversità agraria di cui gode ancor oggi il nostro Paese è dovuta a numerosi fattori ai quali non furono estranee le conquiste romane che portarono gli eserciti in nuovi territori e, quindi, a contatto con nuove piante e nuove forme di organizzazione dell’agricoltura. Anche i commercianti diedero un contributo importante allo sviluppo della biodiversità importando frutti, semi e piante dai diversi luoghi nei quali approdavano…

La gran parte delle piante alimentari introdotte in Italia furono selezionate o incrociate con varietà provenienti da ogni dove. Questo lavoro complesso, fatto di esperienza e ricerca, ha permesso al contadino romano di trasformare il volto delle campagne italiane concentrando in questo Paese la più ampia biodiversità d’Europa e del Mediterraneo…

Gli studiosi del secolo scorso erano certi che gli antichi Romani non conoscessero il limone (Citrus limon (L.Osbeck) perché portato in Italia dagli Arabi in epoca successiva. A smentire quest’opinione, ancor oggi largamente diffusa, è stata un’importante scoperta archeologica fatta nel 1951: nel corso di uno scavo effettuato a Pompei fu portata alla luce una domus, denominata la Casa del frutteto, con affreschi parietali che ritraevano varie piante tra cui, appunto, il limone. In seguito, ulteriori ricerche archeologiche nell’area di Pompei ed Ercolano, hanno confermato che questa pianta era ampiamente diffusa e coltivata anche in altre regioni italiane. Il limone è originario della Cina e da lì è stato portato prima in Birmania e in seguito nel nord dell’India. Si ritiene sia giunto in Italia intorno al III secolo a. C.. A quanto ci è dato sapere, il suo primo utilizzo fu in medicina per le sue proprietà antisettiche, antireumatiche e tonificanti. I Greci lo importavano dalla Media e lo utilizzavano soprattutto a scopo ornamentale, per profumare la biancheria e proteggerla dalle tarme. Il primo autore a parlare del suo impiego in medicina è stato Teofrasto, allievo di Aristotele, che descrisse le qualità terapeutiche di quest’agrume. Anche Plinio, riprendendo probabilmente gli scritti di Teofrasto, espose le sue qualità farmacologiche indicando il limone come ottimo antidoto contro numerosi veleni.

Un altro agrume che ha caratterizzato da sempre il paesaggio agrario italiano, anch’esso originario della Cina, è l’arancio (Citrus sinesis L.) noto in Italia almeno dal I secolo d.C.. Confermano questa data sia numerosi affreschi rinvenuti a Pompei, dove l’arancia viene raffigurata insieme ad altri frutti, sia numerose fonti letterarie (Teofrasto, Varrone, Plinio e altri). Le recenti ricerche smentiscono che anche quest’albero da frutto sia stato introdotto dagli Arabi in Italia e in Spagna intorno all’anno Mille. Oggi si ritiene piuttosto che sia avvenuto esattamente il contrario: pare che la sua diffusione in molte aree del Mediterraneo e del Medio Oriente sia stata opera degli agricoltori romani prima, e di quelli Bizantini poi, che dopo averlo acclimatato in Sicilia, dove era largamente coltivato per le condizioni ambientali favorevoli, lo abbiano introdotto successivamente nel resto dell’Italia, in Medio Oriente e in nord Africa.

Della stessa famiglia (delle Rutaceae) e del genere Citrus fa parte anche il cedro (Citrus medica L.) anch’esso proveniente della Cina, ma considerato in passato originario della Media, da cui l’attributo specifico medica. Si è diffuso prima in India e in seguito in Mesopotamia. Ben noto a Teofrasto come pianta medicinale, è citato da Virgilio nel secondo libro delle Georgiche…

La gran parte delle piante giunte in Italia è però di origine cinese o centro-asiatica e per molte di esse il nostro Paese non è stata la tappa finale del viaggio; come si vedrà più avanti da qui si sono ulteriormente diffuse in diverse aree europee e mediterranee allora governate da Roma.

Tra le tante il pesco (Prunus persica L.), originario della Cina, (ma reputato proveniente dalla Persia, da cui persica), sembra aver avuto in tempi relativamente brevi un’ampia diffusione nel Mediterraneo. Molti paleobotanici ritengono che una volta acclimatato in Mesopotamia sia stato portato in nord Africa e da qui a Roma dove, secondo Plinio, sarebbe giunto intorno al 40 d.C.. Secondo quanto scrive nella Naturalis Historia, i primi tentativi di coltivare il pesco nel Mediterraneo furono fatti dai Greci che tentarono di acclimatarlo nell’isola di Rodi, dove sarebbe stato accolto prima del suo trasferimento in Egitto.

Purtroppo, questo primo tentativo non sarebbe andato a buon fine poiché gli alberi diventarono sterili. Le numerose raffigurazioni della pesca negli affreschi della Casa dei Cervi di Ercolano confermano che veniva sicuramente coltivato nell’area vesuviana intorno a quella data. Ci sono, però, molti affreschi, sempre del I secolo d.C., che indicano che quest’albero era già diffuso nella campagna romana e in altre regioni. Non pochi autori riferiscono che questo frutto fosse utilizzato anche per fini terapeutici: per renderlo disponibile tutto l’anno veniva conservato sott’aceto in contenitori di vetro o terracotta. Inoltre, il fatto che questa pianta sia giunta in Italia così tardi rispetto ad altre provenienti dalla Mesopotamia, può essere dovuto alle diverse condizioni climatiche del tempo: il clima che ha caratterizzato l’Italia nei primi secoli della storia di Roma fu notevolmente freddo e si contraddistinse per gli inverni lunghi e rigidi.

Fino a pochi decenni fa gli archeologi ritenevano che anche l’albicocco (Prunus armeniaca L.) fosse sconosciuto ai Romani. Il suo habitat originario è nell’Asia centrale (l’attributo armeniaca deriva da Armenia, reputata per lungo tempo la sua patria di origine), probabilmente autoctono delle aree centrali della Cina. Anche quest’albero, prima di giungere come il pesco in Italia intorno al 40 d.C., sarebbe stato diffuso prima in Mesopotamia. È rappresentato in un unico affresco a Ercolano e ciò potrebbe voler dire che all’epoca o era poco diffuso o era in corso la sua acclimatazione nell’area di Pompei.

Anche il mandorlo (Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb) è originario dell’Asia Centrale (probabilmente del nord della Cina) da dove fu portato prima in Mesopotamia (si ritiene tra l’VIII-VI secolo a.C.) e da qui in Grecia. In Italia fu introdotto tra il II e il I secolo a.C. con il nome di nux graeca che ne indicava la provenienza. La sua presenza è attestata non solo da un gran numero di raffigurazioni pittoriche e musive, ma anche da ritrovamenti archeologici: a Pompei sono stati scoperti numerosi frutti carbonizzati dall’eruzione del Vesuvio, mentre gusci e frutti interi, risalenti al periodo romano, sono stati portati alla luce un po’ ovunque.

Plinio, nella Storia Naturale, riferisce che l’albero del ciliegio (Prunus cerasus L.) fu introdotto nel 74 a.C. da Lucio Licinio Lucullo (117 a.C.-56 a.C.), che lo portò dal Ponto (Mar Nero). Da qui sarebbe giunto in Bretagna dopo la conquista dell’imperatore Claudio. Molto probabilmente l’enciclopedista romano fa riferimento a una varietà dolce innestata su forme autoctone. La coltivazione di quest’albero da frutto in quegli anni è confermata anche da numerosi reperti archeologici: è stata trovata, infatti, nella Casa del Giardino di Ercole a Pompei, una ciliegia carbonizzata dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. La sua coltivazione in Italia è testimoniata anche da Marco Terenzio Varrone (116-27 a.C), Lucio Giunio Moderato Columella (4-70 d.C.) e altri autori.

Tra gli alberi giunti da molto lontano c’è anche il noce (Juglans regia L.). In Asia Minore è presente da un tempo lontanissimo allo stato spontaneo: gli esperti ritengono che sia stato introdotto in Italia dalla Mesopotamia, probabilmente tra il 116 e il 27. a. C. Non tutti, però, concordano con questa data e con il suo arrivo dal bacino del Tigri e dell’Eufrate. È citato da numerosi autori tra i quali Varrone ed è raffigurato in molti affreschi. Il legno del noce era particolarmente apprezzato nell’edilizia dove veniva impiegato nella realizzazione di travi di sostegno e nella nautica per realizzare alcune parti delle navi. Gli scavi archeologici ne hanno inoltre confermato l’impiego per sorreggere i soffitti delle case e dei templi.

Il castagno (Castanea sativa Mill.), secondo quanto riferito da Plinio, sarebbe giunto in Italia dalla Lidia (nell’odierna Turchia). L’ammiraglio romano si riferisce però alle varietà eduli, cui fa espressamente riferimento, in quanto la specie selvatica era già presente nei boschi europei e italiani molto tempo prima che i Romani abitassero questo Paese. Il castagno è richiamato da numerosi autori, tra i quali Virgilio che ne descrive i frutti morbidi e odorosi. Anche il suo legno era molto richiesto nella costruzione degli edifici, per realizzare travi di sostegno e reggere i tetti. La sua scoperta in edilizia, grazie alle analisi del Carbonio-14, ha permesso di retrodatare di qualche secolo la presenza in Italia della varietà edule del castagno rispetto a quanto sostenuto da Plinio.

Il nocciolo (Corylus avellana L.) è sicuramente tra gli alberi più antichi, tanto che la sua origine viene fatta risalire a oltre 10mila anni fa, alla fine dell’Era Glaciale. Non è noto il suo habitat originario, indicato genericamente o nell’Asia Minore o in quella Centrale. La sua coltivazione in Italia iniziò dal III secolo a.C. anche se a livello spontaneo sono state trovate tracce della sua presenza nel nord Europa in tempi di gran lunga precedenti a questa data.

Un altro albero che da tempo fa parte del paesaggio italiano, a tal punto da essere ritenuto autoctono, è il cipresso (Cupressus sempervirens L.), originario invece del nord dell’Europa, dell’Asia e dell’America. Secondo Plinio la specie era di recente introduzione, più o meno al tempo in cui visse Catone (234 a.C.-149 a.C.). Non è per nulla chiaro quali siano le sue origini, che alcuni botanici collocano nell’odierno Iran, altri in Estremo Oriente e altri ancora nell’area orientale del mar Mediterraneo. Fino a non molto tempo fa taluni ritenevano che fosse stato introdotto in Italia dai Fenici o dagli Etruschi per motivi ornamentali o simbolici ma non sono state ancora trovate prove archeologiche a sostegno di questa tesi. In epoca romana era utilizzato nei recinti funerari o per recintare i terreni. Varrone lo usò per delimitare le sue proprietà sul Vesuvio. Plinio sostiene che venisse impiegato anche per bonificare i terreni soggetti a impaludamento: in particolare fu piantato a Roma nelle aree dove il Tevere esondava più di frequente.

Anche il platano orientale (Platanus orientalis L.), oggi poco diffuso in Italia, è un albero giunto da lontano. Originario dell’Asia Occidentale e dell’America settentrionale, probabilmente uno dei suoi habitat era nell’area a est del Ponto. Secondo Plinio arrivò in Italia con Dionisio il Vecchio (430-360 a.C.) e venne piantato nei pressi dell’odierna Reggio Calabria, dove in breve tempo si formò un vero e proprio bosco. Sarebbe stato portato a Roma per volere dell’imperatore Claudio (41-54 d.C.).

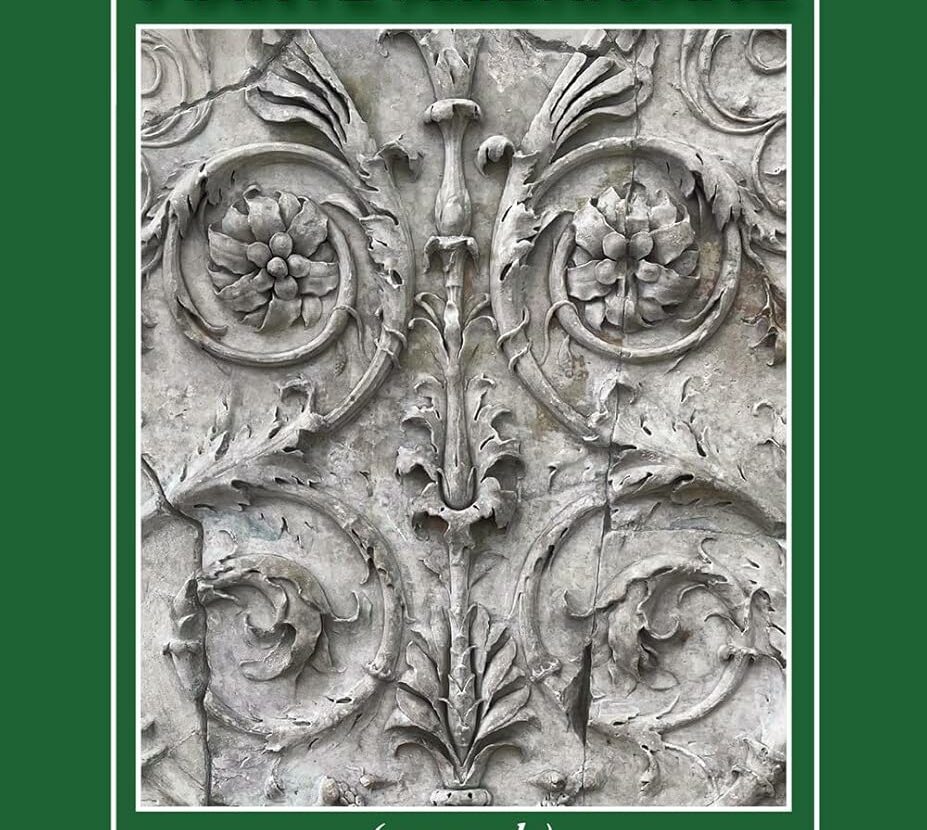

Durante la lunga storia di Roma furono importate non solo una gran quantità di piante, ma furono “create” dagli operosi agricoltori romani molte varietà vegetali alimentari selezionando, incrociando o ibridando piante che dall’Italia si diffusero in seguito in tutta Europa. Contrariamente a quanto fino a oggi ritenuto, vanno ricordati almeno i cosiddetti Cavoletti di Bruxelles (Brassica oleracea L.var. gemmifera D.C.), della famiglia delle Brassicaceae (Crocifere), che furono selezionati in Italia e da qui giunsero nel nord Europa al seguito dei legionari romani. Dopo le invasioni barbariche la coltivazione scomparve in Italia mentre continuò in numerose aree del nord Europa. Anche il carciofo (Cynara cardunculus L.), presente da tempo immemorabile in varie aree del Mediterraneo, fu selezionato nelle campagne italiane. Teofrasto ne documentò la coltivazione nel sud della Sicilia e in Grecia, ma fu selezionato e differenziato dagli agricoltori del Lazio che crearono la varietà oggi nota come “carciofo romano”.