Trump ha utilizzato l’International emergency economic powers act per imporre i dazi reciproci. Questo strumento accorda al presidente dei poteri eccezionali previa dichiarazione di emergenza nazionale. Non era invece mai stato adottato per imporre nuovi dazi. L’emergenza nazionale che avrebbe giustificato tali provvedimenti? Il deficit americano con i partner commerciali e la speculare necessità di riequilibrarlo, pena la compromissione della sicurezza nazionale… L’analisi di Luca Picotti, avvocato e saggista, research fellow Osservatorio Golden Power, autore di Linee invisibili (Egea) e La legge del più forte (LUP)

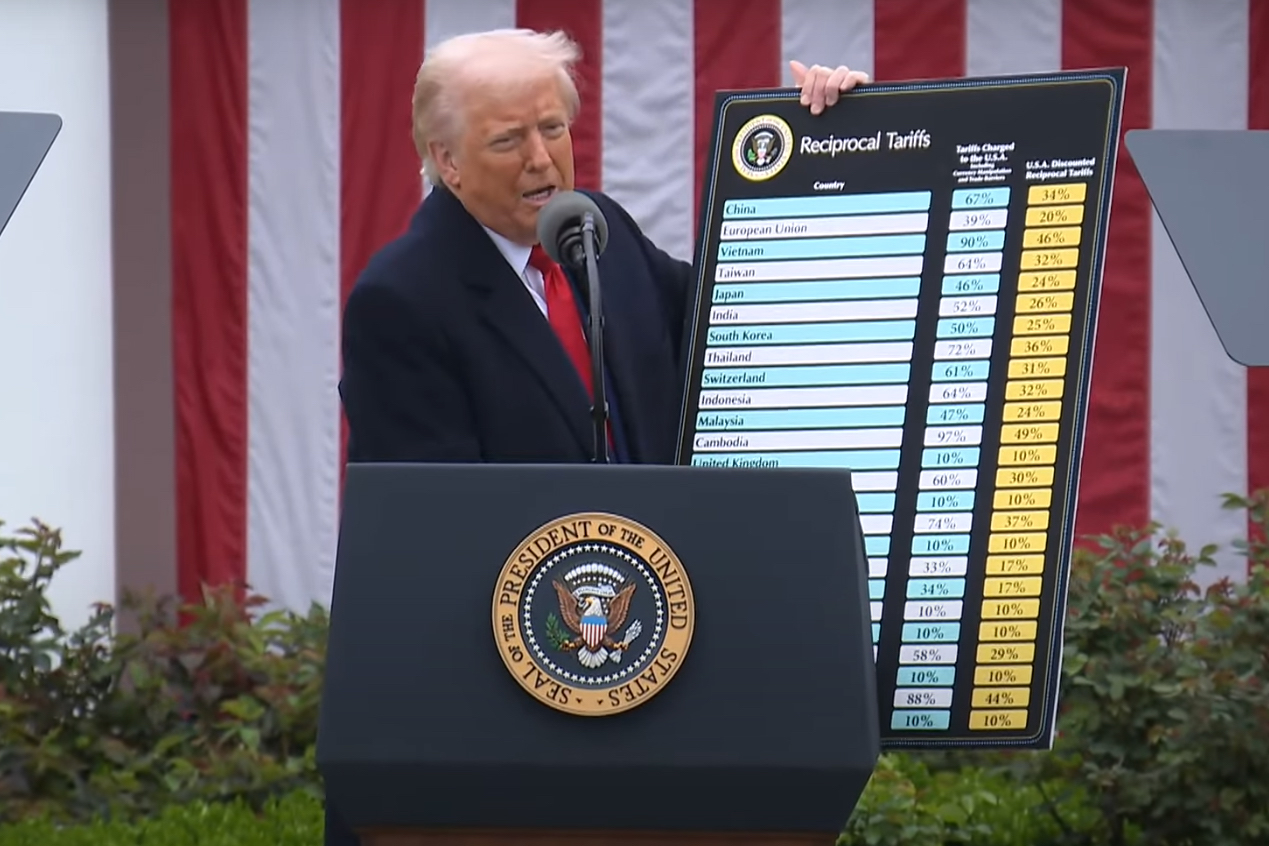

La guerra dei dazi di Trump ha incontrato sin da subito diversi ostacoli, dal crollo iniziale delle borse alla complessità di talune filiere, sino al sindacato delle Corti sulla legittimità della base giuridica adottata. In particolare, all’interno del labirintico mosaico di Executive Order con cui sono state imposte le tariffe, ad essere dichiarati illegittimi sono stati i dazi adottati sulla base dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), ossia i c.d. dazi reciproci generalizzati e indiscriminati verso il mondo intero, dal 10% in su, motivati dalla necessità di riequilibrare il deficit commerciale statunitense, oltre che quelli su Canada e Messico (E.O. n. 14257 e E.O. 14326). Non sono state interessate dalle pronunce delle Corti le tariffe adottate attraverso altre basi giuridiche, ad esempio quelle ai sensi della sec. 232 del Trade Expansion Act (automobili, acciaio, alluminio e derivati).

Trump, in linea con un approccio decisionista che intende gli ordini presidenziali come metodo ordinario di governo, ha utilizzato il già citato IEEPA per imporre i dazi c.d. reciproci. Lo IEEPA accorda al presidente dei poteri eccezionali previa dichiarazione di emergenza nazionale ed è stato storicamente utilizzato in materia di sanzioni (congelamenti di beni, divieti di alcune transazioni) e di export control (subordinare alcuni scambi ad autorizzazioni governative). Non era invece mai stato adottato per imporre nuovi dazi, tantomeno per imprimere una vera e propria nuova politica tariffaria strutturale verso il sistema-mondo. L’emergenza nazionale che avrebbe giustificato tali provvedimenti? Il deficit americano con i partner commerciali e la speculare necessità di riequilibrarlo, pena la compromissione della sicurezza nazionale.

Il 28 maggio 2025 la Court of International Trade (CIT) ha dichiarato l’illegittimità dei dazi adottati sulla base dello IEEPA, sostenendo, in primo luogo, che è competenza del Congresso e non del Presidente imporre misure tariffarie, anche qualora vi fosse l’emergenza nazionale richiamata da tale base giuridica; in secondo luogo, il deficit commerciale evocato dall’amministrazione Trump non integrerebbe comunque “una emergenza nazionale inusuale e straordinaria” tale da giustificare il ricorso ai poteri dello IEEPA. Il governo ha presentato appello, chiedendo la sospensione della decisione – e dunque delle richieste di rimborso dei dazi corrisposti sino a quel momento dagli operatori. Il 29 agosto 2025 la United States Court of Appeals for the Federal Circuit ha confermato l’arresto di primo grado, dichiarando l’illegittimità dei dazi c.d. reciproci, valorizzando non tanto la questione sostanziale – la sussistenza o meno dell’emergenza nazionale, sentiero delicato al confine con la discrezionalità politica – quanto l’argomento formale: lo IEEPA, che menziona in modo generico la possibilità di “regolare” alcuni fattori tra cui “l’importazione”, non autorizza il presidente a imporre tariffe generalizzate e strutturali, competenza che spetta invece, come da Costituzione, al solo Congresso. Anche qui, gli effetti della decisione – ossia la caducazione dei dazi e le richieste di rimborso miliardarie – sono stati sospesi sino alla decisione della Suprema Corte. Il 5 novembre si è svolta l’udienza ed è emerso tutto lo scetticismo dei giudici in punto di diritto.

La decisione, che potrà arrivare in tempi brevissimi o tra mesi, rimane piuttosto delicata e va calata tra due poli opposti: da un lato, il rigore del diritto, che imporrebbe, nel caso di specie, una lettura formale volta a ripristinare i confini tra poteri, limitare la bulimia di EO di questa amministrazione nonché gli abusi del diritto emergenziale, sancendo il principio per cui una politica strutturale tariffaria non può non passare, come prescrive la Costituzione, che per il Congresso; dall’altro, la sensibilità filo-governativa che talvolta gli organi di ultimo grado dimostrano, stante anche le implicazioni, a livello di sistema, di una eventuale bocciatura dei dazi, tali da indebolire la posizione contrattuale degli Stati Uniti nonché l’intero investimento di mesi nella nuova strategia commerciale, oltre che fare scattare richieste miliardarie di rimborsi; una questione di vita o di morte per Trump.

Senza dimenticare, in questo aut-aut tra i due poli, che ad occhio sembra pendere più verso il rigore del diritto e la separazione dei poteri che verso la difesa del sistema-Trump, la possibilità di vie di mezzo per il tramite di giurisprudenze creative, al fine di limitare i danni di una eventuale bocciatura: ad esempio, la Suprema Corte potrebbe riconoscere sì che il presidente ha ecceduto nei suoi poteri utilizzando lo IEEPA per imporre tariffe generalizzate e indiscriminate verso il sistema-mondo, ma senza travolgere retroattivamente i dazi versati, semplicemente vietando pro-futuro l’utilizzo di tale base, riconoscendo la delicatezza della questione e accordando una cornice di tempo per riformularli con nuove basi giuridiche. Un compromesso per non indebolire troppo la posizione degli Stati Uniti sia a livello esterno (negoziati e guerre commerciali) che interno (richieste di rimborso miliardarie). Fanta-diritto? Si auspica di sì e che alla fine la decisione sarà rigorosa. Ma è tutto possibile in questo delicato crocevia giuridico-politico.

Ovviamente, l’eventuale bocciatura definitiva da parte della Suprema Corte non archivierebbe la politica trumpiana dei dazi, che rappresenta il cuore della strategia esistenziale di questa amministrazione. La indebolirebbe, rallentandola, riavvolgendo in parte il nastro e costringendo a nuove misure; metterebbe inoltre in evidenza i costi in termini di incertezza e rimborsi di una metodologia inutilmente brutale. I dazi però ritornerebbero in altro modo. Difatti, si ricorda che ad essere oggetto di scrutinio sono solo i c.d. dazi reciproci adottati sulla base dello IEEPA. Anche eliminata tale base giuridica, rimarrebbero altri canali alternativi: ad esempio, la sec. 122 o la sec. 301 del Trade Act del 1974, o la sec. 232 de Trade Expansion Act del 1962. Certo, ciò significherebbe meno velocità e più procedure di garanzia: i dazi ai sensi della sec. 122 devono ad esempio essere confermati entro 150 giorni dal Congresso, mentre per le tariffe ai sensi della sec. 232 occorre una previa indagine formale approfondita. Insomma, sarebbe una sconfitta di metodo, più che di merito, tale però senz’altro da porre alcuni limiti all’operato presidenziale e ricondurre la politica tariffaria a logiche più settoriali e mirate, senza gli eccessi, talvolta grotteschi, della guerra commerciale indiscriminata al sistema-mondo.