“Viviamo in un interregno. Un ordine si è dislocato e assistiamo a una ricomposizione confusa, violenta e disorganizzata su scala planetaria”. Conversazione con il direttore del Grand Continent che vede l’Europa come un sistema in mezzo ai sistemi, e ne sottolinea l’importanza geopolitica come “punto d’incontro”, non solo tra Est e Ovest, ma anche tra Nord e Sud

Archivi

La visione di nazione di Meloni e gli equilibri futuri del mondo. Le pagelle di Mauro

Meloni “si trova ad uno snodo cruciale, ma ha tutte le carte in regola per fare bene”. Il cuore delle vicende internazionali? “Gli equilibri disegnati a Yalta non ci sono più, perché nel 1989 è imploso il sistema sovietico e sono comparsi attori nuovi che nel ’45 semplicemente non c’erano”. E ora la sfida è nuovamente aperta. Conversazione con l’esponente popolare, già ministro della Difesa e vicepresidente del Parlamento europeo, Mario Mauro

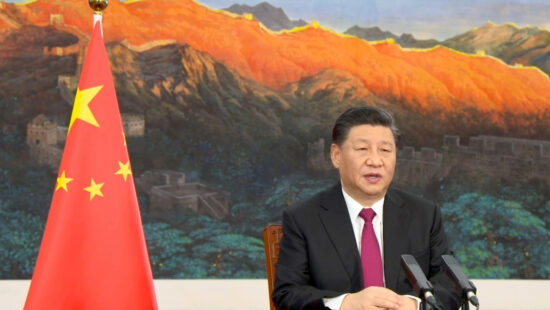

Cina 2024, cosa aspettarsi nell'anno del Drago di Xi

La leadership di Xi Jinping sarà ancora solida, anche se i repulisti e le prove di forza fanno pensare a difficoltà interne. L’economia non corre, le tensioni internazionali restano, la competizione con gli Usa non si fermerà. Previsioni per l’anno del Drago

Perché Hezbollah alza la tensione con Israele (e con l’Italia)?

I miliziani libanesi sanno che nella fase delle operazioni che seguirà l’invasione della Striscia, ci saranno anche loro al centro dei mirini israeliani. Per questo sfogano tensioni e minacce

Meno Russia, più Turchia. Così si struttura la politica di Difesa del Kazakistan

Il Paese dell’Asia centrale sta incrementando costantemente il livello della sua cooperazione militare con Ankara, dai droni alle navi. Mentre stringe accordi anche a Est. Il tutto per sganciarsi definitivamente da Mosca

Il Myanmar come via d'accesso all'Oceano Indiano. Ecco la strategia di Pechino

All’interno della Belt and Road Initiative, Pechino sta portando avanti lo sviluppo di infrastrutture portuali in Myanmar. Con lo scopo di fornire un accesso al mare alla regione dello Yunnan, di aggirare il “cappio” dello Stretto di Malacca e di offrire una base alle forze della Pla. Ma quest’operazione non è passata inosservata

2024, l'anno della consacrazione. Ecco le sfide che attendono l'AI

Le aziende hanno capito che slegarsi dall’intelligenza artificiale è impossibile e molte sono pronte a investirci di più. Ma molti sono i passi ancora da compiere, a iniziare dalle questioni relative alla cybersicurezza e alla sostenibilità, fino a una regolamentazione che possa far emergere solo i suoi effetti benefici

Così il clima impatta sulla sicurezza nazionale

Il legame tra cambiamento climatico e sicurezza globale è sempre più evidente. Se ne è discusso anche alla Cop28 e diversi Paesi, tra cui gli Stati Uniti, stanno portando avanti iniziative per rendere le proprie infrastrutture nazionali e di difesa più resilienti e pronte a rispondere a tali crescenti minacce

Polillo legge il tempo dei grandi mutamenti e delle laceranti certezze

Il riverbero della crisi internazionale pesa su ogni cosa, riducendo le possibilità di sviluppo. Si dice che l’Europa corra il rischio della deindustrializzazione. Intrappolata, com’è, tra la perdita di investimenti verdi a favore degli Usa, l’aumento delle importazioni di veicoli elettrici dalla Cina e quello dei prezzi dell’energia dopo l’invasione dell’Ucraina. Se questo è vero per l’intera Europa, Germania in testa, può non esserlo per la seconda grande manifattura del continente, qual è l’Italia? L’analisi di Gianfranco Polillo

Come sconfiggere l'assuefazione al terrore. L'analisi di Costanzo

In un periodo storico di grandi mutamenti, dove una diffusa inquietudine e una strisciante stanchezza, anche intellettuale, pervadono le società, si rischia di assuefarsi ai vecchi e ai nuovi problemi, comprese le guerre e il terrorismo internazionale, dove la tensione deve continuare a essere alta. L’intervento di Biagino Costanzo, dirigente di azienda e docente universitario