Il leader islamista algerino, Mokhtar Belmokhtar, che ha un occhio solo ed è soprannominato "Mr. Marlboro" per il suo impero fondato sul contrabbando di sigarette, ha rivendicato la responsabilità per la crisi degli ostaggi nell'impianto energetico di In Amenas, in un nuovo video ottenuto dall'agenzia mauritana Sahara Media. Lo riporta la stessa agenzia sul suo sito web in lingua francese.…

Archivi

Ecco le manifestazioni in America per il diritto al possesso delle armi

No alla riduzione dei diritti sul possesso delle armi da fuoco. Negli Stati Uniti, in occasione della "Giornata di apprezzamento per le armi", migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città capitali degli Stati americani per ribadire, sotto l'egida della potentissima National Rifle Association, la propria forte volontà di difendere il diritto di essere armati, come strumento di…

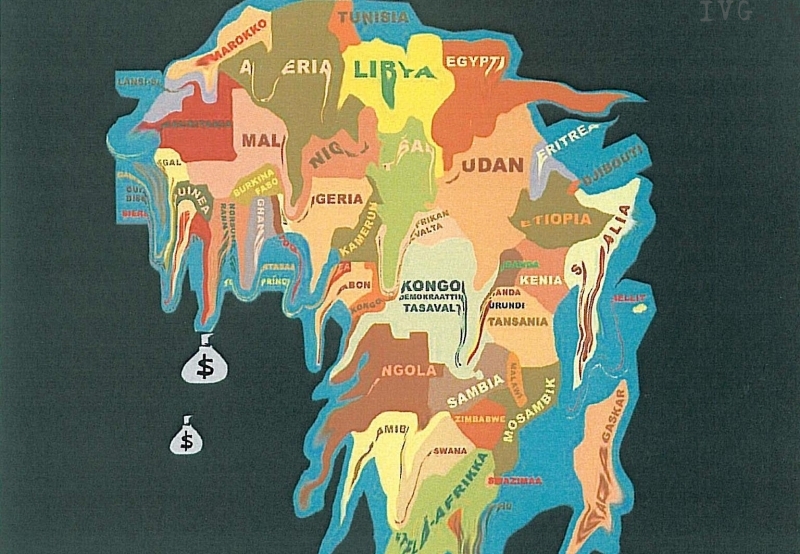

L'investimento perfetto? In Africa

Girando il mappamondo, il dito del Guru della finanza Mark Mobius si ferma sull’Africa. E’ qui che vale la pena investire secondo l’Executive chairman del Templeton Emerging Markets Group. Con una classe emergente in crescita e una ricchezza che non è solo quella del territorio e delle materie prime, le condizioni di investimento sembrano decisamente migliorate negli ultimi anni. E…

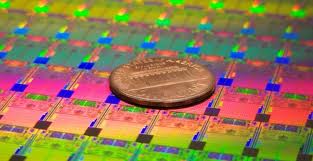

Intel lotta per la sopravvivenza nella guerra dei chip

Inizio anno amaro per Intel. La società informatica ha appena diffuso i dati sul quarto trimestre del 2012. E parlano chiaro. Entrate in calo del 27% rispetto all’anno precedente. Cosa sta succedendo? L’ad di Intel, Paul Otellini, si legge su Business Insider, ha dichiarato che la società “ha continuato a lavorare in un ambiente difficile”, da inquadrare nel crollo generale…

Ingroia alleato occulto di Berlusconi. L’ira dell'Unità

“Il regalo di Ingroia al Cav”. Così oggi titolava oggi il quotidiano l’Unità. Un sonoro ceffone giornalistico al magistrato palermitano che con la sua “Rivoluzione civile” può rivoluzionare innanzitutto i piani del Pd e del candidato premier Pierluigi Bersani. Il titolo di prima pagina del quotidiano diretto da Claudio Sardo – che non è nuovo a titolo nerboruti specie nella…

Monica Bellucci sul set con Kusturica

Monica Bellucci sarà la protagonista del prossimo film di Emir Kusturica, una storia d'amore in tempo di guerra, le cui riprese inizieranno in primavera in Bosnia. "Le riprese del film 'L'amore e la pace' si svolgeranno da maggio a giugno 2013 a Trebinje", nel sud-est della Bosnia, poi a ottobre, ha annunciato l'autore di "Underground" (1995), ai giornalisti bosniaci a…

Così Hillary Clinton fa infuriare la Cina

La Cina si è detta "particolarmente scontenta" dopo le parole pronunciate dal segretario di Stato Usa Hillary Clinton, che si è detta pronta ad appoggiare il Giappone nella disputa sulle isole Senkaku/Diaoyu controllate da Tokyo ma contese da Pechino. La Cina "è particolarmente scontenta e reagisce con fermezza" alle parole della responsabile della diplomazia statunitense, ha detto il portavoce del…

I piani di Rahul Gandhi per trasformare l'India

Rahul Gandhi, da tempo considerato il "prossimo primo ministro", ha affermato di voler "trasformare" l'India, dopo che è stato nominato ufficialmente numero due del Partito del Congresso. I delegati del Congress Working Committee hanno approvato una mozione per nominare Rahul, rispettivamente nipote e figlio di Indira Gandhi e Rajiv Gandhi, entrambi ex premier indiani, vice-presidente del partito, secondo solo alla…

Le verità di John Elkann su nonno Gianni e zio Umberto

"Con Umberto malato gli squali si scatenarono per smontare il sistema". Lo afferma il presidente della Fiat, John Elkann, che in una intervista alla Stampa per il decennale della morte del nonno, Gianni Agnelli, ripercorre gli ultimi dieci anni del Lingotto. Alla morte dell'Avvocato, "la Fiat era messa molto male e con la scomparsa del suo leader storico - ricorda John…

Manovra nuova col governo nuovo. Parola di prof in lizza con Bersani

Pure un economista esterno al Pd in lizza con il partito capitanato da Pierluigi Bersani dice che una manovra dei conti pubblici è pressocché inevitabile: "Dalla crisi si esce con l'Europa al primo posto. Ma un'Europa diversa, capace di sollevare un po' il piede dal freno", ha affermato, in una intervista ad Avvenire, l'economista Carlo Dell'Aringa, capolista per il Pd…