La battaglia globale per le risorse naturali, ovvero, cibo, acqua, energia e metalli preziosi, è solo all’inizio. E si intensificherà fino a raggiungere livelli che comporteranno stravolgimenti enormi per ogni paese. Questa è stata la riflessione centrale del convegno di questo giovedì a Oxford nella conferenza “Resource 2012”. È quanto riporta il sito web del quotidiano britannico “The Guardian”. …

Archivi

@riccardowired

"Io sono un tifoso con la V maiuscola" sui taxi romani dalle radio a volte escono frasi misteriose

Nicole Minetti si dimette?

Ironico che l’operazione pulizia nel Pdl parta dall’allontanamento di un’igienista dentale. Eppure la prima mossa del neo candidato Silvio Berlusconi è stata quella di convincere alle dimissioni il consigliere regionale della Lombardia Nicole Minetti, coinvolta nel caso Ruby con l’accusa di induzione e favoreggiamento della prostituzione. Sembra infatti che lo Stato maggiore del Pdl abbia chiesto al Cavaliere un cambio…

La Tav si farà

La Torino-Lione è "totalmente confermata ovviamente da parte nostra e anche dal governo francese", ha detto il ministro dello Sviluppo economico e delle Infrastrutture e Trasporti, Corrado Passera, intervenendo all´assemblea dell´Ance. "Ho parlato oggi con il ministro francese e non c´è nelle loro ipotesi nessuna modifica a piani e impegni assunti a livello internazionale". La dichiarazione di Passera arriva in…

Usa, minacce di morte per Michelle Obama

Un agente di polizia di Washington è finito sotto inchiesta per presunte minacce di morte alla first lady, Michelle Obama. Edwin Donovan, portavoce del Secrete Service, il servizio incaricato della protezione del Presidente e della sua famiglia ha dichiarato alla France presse di essere a conoscenza dell´accaduto e di star indagando. A riportare la notizia è il Washington Post,…

G8, No global in piazza. Attesa per la sentenza sui black block

Dopo la recente conferma delle condanne ad alcuni tra i più alti funzionari di polizia per la sanguinosa irruzione nella scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001, questo venerdì la Corte di Cassazione è chiamata ad esprimersi sulla sentenza che condanna 10 manifestanti, accusati di devastazione e saccheggio, a pene comprese tra gli 8 e i 15 anni…

Santanchè: "Il tempo delle Minetti è finito"

Daniela Santanchè ha intrapreso una battaglia perché Berlusconi si candidi in ticket con una donna. "Ma quella donna non sarò io" dichiara in un´intervista a ´Repubblica´ . Poi precisa: "Il tempo delle Minetti è fi-ni-to". Ma come fa Berlusconi dopo lo scandalo del bunga-bunga a presentarsi in ticket con una donna? "Questa immagine di Berlusconi è falsa, chi lo conosce lo…

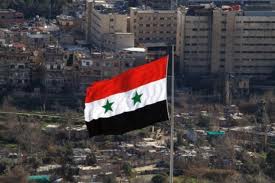

Strage di civili in Siria. Uccise 200 persone

Le truppe siriane hanno bombardato con carri armati ed elicotteri il villaggio di Treimsa, nel centro del Paese, uccidendo oltre 150 persone. Lo ha denunciato l´Osservatorio siriano per i diritti umani. Se la notizia verrà confermata, il massacro di Treimsa sarà uno degli eventi più sanguinosi nel Paese dall´inizio del conflitto, dopo la strage di Houla del 25 maggio scorso,…