Tra il rischio di un cristianesimo indebolito proprio nei paesi di antica evangelizzazione e la prospettiva di altre fedi, a partire dall´islam, che invece si espandono, il Vaticano ha pubblicato oggi l´´Instrumentum laboris´, ossia le linee-guida della prossima assemblea del sinodo dei vescovi che si terrà a Roma dal 7 al 28 ottobre prossimo sul tema ´La nuova evangelizzazione per…

Archivi

Fazio torna all'Ariston. E nel 2013 Sanremo diventa pop

Nel 2013 il testimone del Festival di Sanremo torna a Fabio Fazio. Il conduttore di «Che tempo che fa» raccoglie così l’eredità di Gianni Morandi e torna a guidare la kermesse musicale di Rai 1. Ma per Fazio non sarà un debutto ma la sua terza edizione, dopo quelle guidate nel 1999 e nel 2000. A confermare la notizia è…

Dilma e il dramma della dittatura

Il Presidente Dilma Rousseff ha ancora problemi di masticazione a causa dello spostamento della mascella causato dalle torture subite sotto il regime militare in Brasile (1964-1985). Era il 1970, e l’attuale Capo di Stato aveva 22 anni, quando Dilma venne arrestata e imprigionata per tre anni a Rio de Janeiro, San Paolo e Belo Horizonte, dove a 16 anni aveva…

@MaxBernardini

Palinsesti Rai: una classe dirigente modesta attaccata a un nazionalpopolare che non sa incrementare e ignara del nuovo che non sa trovare

Italia-Irlanda e la metafora del Paese

Nessun biscotto. L´Italia vince 2 a 0 contro l´Irlanda combattente fino all´ultimo minuto di Trapattoni e la Spagna segna un gol contro la Croazia che ci regala il passaggio ai quarti di finale. Un risultato che infonde speranza ed entusiasmo a un´intera nazione. Così tra Europei ed Europa il passo, anzi il passaggio, è breve. Nell´editoriale di prima pagina, Giuseppe…

Allerta caldo per gli sfollati. Arrivano i condizionatori

In Emilia Romagna il sisma continua a non dare tregua. Sei scosse si sono succedute nella notte, la più forte, di magnitudo 3.2, è stata registrata dall´Istituto di geofisica e vulcanologia (Ingv) due minuti dopo la mezzanotte, con epicentro tra le province di Modena e Mantova, con profondita´ 6.5 km. Le altre scosse, avvenute sino alle sei circa del mattino, hanno avuto…

Ecco Surface, il tablet Microsoft che sfida Apple

Microsoft propone una novità fino a questo momento insospettata: Surface, un tablet, anzi due. Presentato ad un ristretto gruppo di giornalisti selezionati in uno studios di Hollywood, Surface è quindi un tablet con capacità analoghe a quelli prodotti da Apple e dai suoi concorrenti Android, ma anche un altro che incarna in un form-factor differente le caratteristiche hardware fin qui…

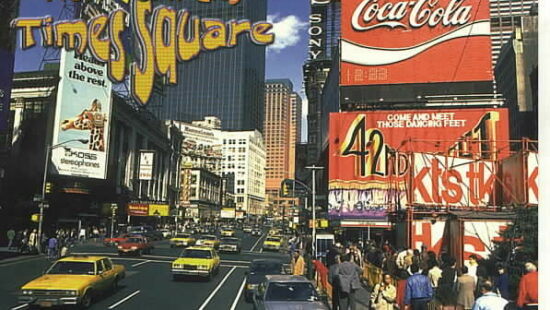

Lo scontro tra Coca-cola e il sindaco di New York

E´ scontro tra Coca-Cola e il sindaco di New York Michael Bloomberg. L´amministratore delegato del colosso Usa, Muhtar Kent, ha infatti respinto l´accusa che la celebre bevanda sia responsabile dell´aumento dei casi di obesità negli Stati Uniti, in risposta all´iniziativa di Bloomberg di limitare il consumo di bibite troppo zuccherate. "Si tratta di una questione importante e complicata a…

Grecia, governo possibile. Ma il paese collassa

Da Atene Mentre i partiti giocano a nascondino e tentano di comporre un governo per cui hanno già da domenica sera i numeri (129 seggi di Nea Dimokratia e i 33 del Pasok), il paese collassa. Nell’ultimo fine settimana molti ospedali greci hanno dovuto chiedere in prestito ad altri nosocomi garze e materiale per curare gli ammalati. Una criticità che…

G20: crescita e occupazione. Salta l'incontro con Obama

I nuovi fondi promessi all´Fmi dagli Stati membri sono saliti a 456 miliardi di dollari dopo la prima giornata del vertice del G20 in corso nella località messicana di Los Cobos. Ad annunciarlo il Direttore generale del Fondo, Christine Lagarde. Ma il problema della crescita dell´economia mondiale ha creato qualche tensione tra tra Stati Uniti e Ue, tanto da far saltare l´incontro…