Il suo 85° compleanno, Benedetto XVI ha deciso di trascorrerlo come un´ ordinaria giornata di lavoro e studio senza festeggiamenti particolari e in linea con la sobrietà che caratterizza il Papa-teologo. La sua età è stata raggiunta solo da sette successori di Pietro. A trascorrere il compleanno con Joseph Ratzingeer, al quale sono giunti auguri da tutto il mondo, in…

Archivi

Aspiranti cittadini digitali over 60... tutti su internet!

Tornare nella scuola di quartiere per imparare ad usare il pc, navigare sul web, gestire la posta elettronica e consultare i servizi on line della pubblica amministrazione. Torna la "Settimana dell´alfabetizzazione digitale", dedicata agli adulti e in modo particolare agli over 60. Per tutta la settimana, si accenderanno i computer e i collegamenti internet delle aule di informatica di molte…

Debito in calo e più entrate. Ma lo spread non frena

Giornata importante per i conti dello Stato e per le riforme economiche messe a punto dal governo Monti. Il debito pubblico è in calo, salgono le entrate, la riforma fiscale arriva in Consiglio dei ministri e alla Camera si presentano gli emendamenti sull’Imu-Ici. Rimane alta la tensione sul mercato obbligazionario: lo spread Btp-Bund si impenna. Ma andiamo con ordine e…

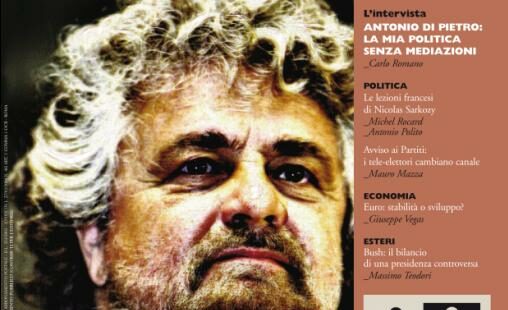

Grillo leader o pagliaccio? I politologi rispondono

Beppe Grillo: pagliaccio o nuovo leader politico? L’abbiamo chiesto, provocatoriamente, ma mossi dalla volontà di capirci qualcosa, a undici tra opinionisti, politici e addetti ai lavori. Ne esce fuori un ritratto piuttosto coerente: l’uomo è innovatore, attento, popolare, capace di un linguaggio che arriva diritto al bersaglio che intende colpire. Lontano mille miglia, dunque, dalla “vecchia” politica e dai suoi…

Fenomenologia di un (Beppe) Grillo parlante

È più democratico di Piero Fassino e Francesco Rutelli, più ambientalista di Alfonso Pecoraro Scanio, più giustizialista di Antonio Di Pietro, più liberale di Francesco Giavazzi, più pacifista di Gino Strada, più radicale di Marco Pannella, più nero di Obama e più bianco di Hillary, più a destra di Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini messi insieme e più a sinistra…

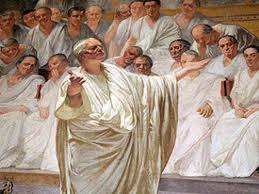

A lezione di Cicerone per una leadership a prova di cambiamento

Quali sono le qualità e le competenze della leadership politica contemporanea? L´ideale dell´uomo politico del mondo classico sembra purtroppo ormai lontano. In quell´epoca la formazione degli uomini politici chiamati a rappresentare il Paese con le proprie decisioni e comportamenti ha rappresentato senza dubbio una condizione imprescindibile. Preparazione filosofica e giuridica e piena padronanza delle tecniche retoriche della persuasione ne erano…

@dariodivico

modesta richiesta ai dirigenti Pd. per difendere il ruolo dei partiti non tirate fuori il clichè del "diciannovismo". Con Grillo non c´entra

De Gregorio: “Io in carcere? Non mi è stato notificato nulla”

Alle 9 e 51 di questa mattina l’agenzia Ansa scrive: “Nella vicenda all´interno della quale sono scattate nuove accuse per Valter Lavitola è stato emesso anche un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti del senatore del Pdl Sergio De Gregorio. Il provvedimento è stato trasmesso al Senato per l´autorizzazione all´esecuzione”. Il problema? Alle 10 e 30 - nel momento…

Sondaggio Swg attesta Grillo al 7%

* teatrinodellapolitica.com / @TeatrinPolitica * In un momento nel quale il Teatrino politico è davvero sommerso di inchieste e la corruzione sembra essere dilagante, è interessante notare cosa dicono i sondaggi che cercano di prevedere un possibile esito elettorale. Un sondaggio Swg, dunque, evidenzia come il Movimento 5 Stelle dell’urlatore Beppe Grillo potrebbe attestarsi al 7% a livello…