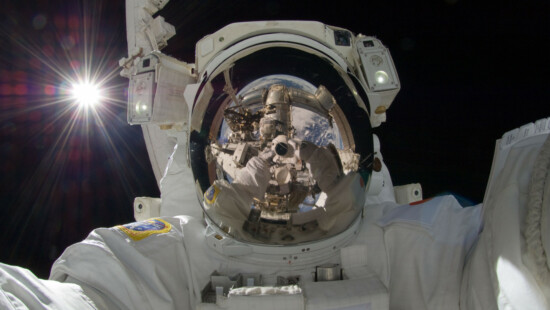

Vittorio Colao: “Vogliamo rafforzare la collaborazione con i partner per affrontare al meglio le sfide future”. Giorgio Saccoccia: “L’economia spaziale produce ricchezza e crea benessere diffuso”. Il nuovo delegato per lo Spazio e il presidente dell’Asi hanno aperto oggi a Roma il “G20 Space economy leaders meeting 2021”. Obiettivi e agenda per fare del settore un volàno della ripresa economica

Archivi

Canada al voto. Trudeau alla prova del Covid

Con le elezioni anticipate, il premier canadese spera di raggiungere la maggioranza. Ma molto probabilmente ci sarà un pareggio tecnico tra il Partito Liberale e il Partito Conservatore. Quest’ultimo, con la candidatura di Erin O’Toole, ha saputo guadagnarsi il “voto di protesta” contro la gestione della pandemia

Un bavaglio tira l'altro. Tutti i brogli nelle elezioni russe

Brogli, trucchi, denunce incrociate. La Russia torna al voto per la Duma e si ripetono le solite scene. Dalle accuse contro il Partito comunista agli appelli di Navalny. Viaggio fra le urne che decidono il destino di Putin

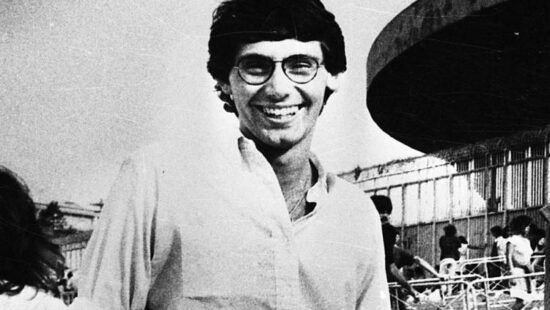

Siani e la lotta alla mafia. Un libro ripercorre le battaglie

Un nuovo “Mattino” per Giancarlo Siani. Un libro in edicola con il quotidiano di Napoli dove ha lavorato il giornalista ucciso dalla mafia riporta in vita articoli e battaglie a 36 anni dalla morte

Aukus, occhio al fallo di reazione (francese). Parla Marrone

Intervista ad Alessandro Marrone, responsabile del programma Difesa dello Iai (Istituto affari internazionali): eccessiva la reazione francese ad Aukus, il patto tripartito nell’Indo-Pacifico. Parigi gioca una sua partita industriale, sbagliato farne una vicenda europea e italiana. Fincantieri? La commessa sfumata in Australia non c’entra nulla con la politica

Erutta il vulcano Cumbre Vieja alle Canarie, evacuati a migliaia. Il video

Erutta il vulcano Cumbre Vieja alle Canarie, evacuati a migliaia [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=R6svnzxnZVA[/embedyt] Roma, 20 set. (askanews) - Lava, cenere e una gigantesca colonna di fumo. Paura alle isole Canarie, in Spagna per l'eruzione del vulcano Cumbre Vieja. Da giorni c'era stato un aumento dell'attività sismica. Sono state evacuate circa 5.000 persone residenti nei dintorni. Il Cumbre Vieja, che ha eruttato…

Atomica iraniana, media americani, killer israeliani. L'infowar scatenata

Due notizie uscite sul giornale newyorkese raccontano di come americani e israeliani stiano facendo filtrare informazioni sull’Iran anche per mettere pressione a Teheran

Perché il piano lavoro di Orlando non fa Gol

Già la legge di Bilancio per il 2021, lo scorso anno, aveva stanziato risorse per il “nuovo” programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (233 milioni) per tentare una riforma delle politiche attive del lavoro. Il decreto non è stato mai varato. E adesso? Ecco la proposta di Antonio Mastrapasqua

Clima, caldo record e geopolitica, il meltemi che spira in Grecia

Il ragionamento sulle potenzialità eoliche nell’Egeo si affianca a quello sullo status ellenico di nuovo centro di relazioni dove costruire standard europei, che impediscano di fatto ad altri macro player esterni di usare l’energia come arma politica. La riduzione delle emissioni di carbonio dettate dal Covid-19 non ha rallentato il riscaldamento della terra

Così Evergrande ha messo nei guai anche i suoi dipendenti

Il gruppo immobiliare in agonia e con le azioni ridotte a carta straccia secondo un’inchiesta del New York Times avrebbe chiesto nei mesi scorsi denaro ai propri dipendenti in cambio del mantenimento di bonus e benefit. Ma il giochino non ha funzionato e ora ad assediare il gigante finito a gambe all’aria ci sono anche i suoi stessi lavoratori…