L’Agenzia spaziale italiana ha avviato con Bercella un programma biennale da 3,5 milioni di euro per sviluppare banchi ottici ultra-stabili destinati ai satelliti di osservazione della Terra. Il progetto mira a rafforzare competenze tecnologiche oggi assenti nel Paese, riducendo la dipendenza da fornitori esteri e costruendo una filiera nazionale nei sistemi ottici avanzati, con il coinvolgimento dell’industria e il supporto di Leonardo

Archivi

Cosa c'è dietro il mancato rinnovo del New Start. La lettura di Castelli (Iai)

La scadenza del New Start, ultimo pilastro della cooperazione nucleare tra le grandi potenze, avviene secondo logiche nuove. “Prima quando un trattato di questo calibro si avvicinava alla scadenza, si avviava un processo diplomatico importante. Oggi, al contrario, c’è una sorta di apatia”. Intervista a Ludovica Castelli, ricercatrice nel programma “Multilateralismo e governance globale” dell’Istituto affari internazionali

Minerali critici, sicurezza, geoeconomia. L’Italia prepara il vertice sull’Africa (pensando anche a Usa e Cina)

L’Italia sta riposizionando l’Africa al centro della sua politica estera ed economica, collegando sicurezza, risorse critiche e infrastrutture attraverso il Piano Mattei. Con l’intensificarsi della concorrenza globale, Roma sta testando se un approccio più politico alla geoeconomia può fornire una leva strategica al di là della retorica

Il mercato snobba la Cina sulle terre rare. La fine del monopolio è vicina?

Sono sempre di più gli investimenti destinati all’estrazione e alla raffinazione di minerali critici che prendono il largo dal Dragone, guardando a contesti ed ecosistemi diversi. Uno smottamento di capitali che segue il riassetto globale delle materie prime inaugurato dagli Stati Uniti

Il discorso di Draghi, letto da Frederick Kempe (Atlantic Council)

Nella lettura di Frederick Kempe, presidente dell’Atlantic Council, l’intervento di Mario Draghi a Lovanio certifica la fine dell’ordine post-bellico e mette l’Europa davanti a una scelta non più rinviabile: restare un grande mercato o diventare una potenza, con il federalismo come strumento di sopravvivenza strategica

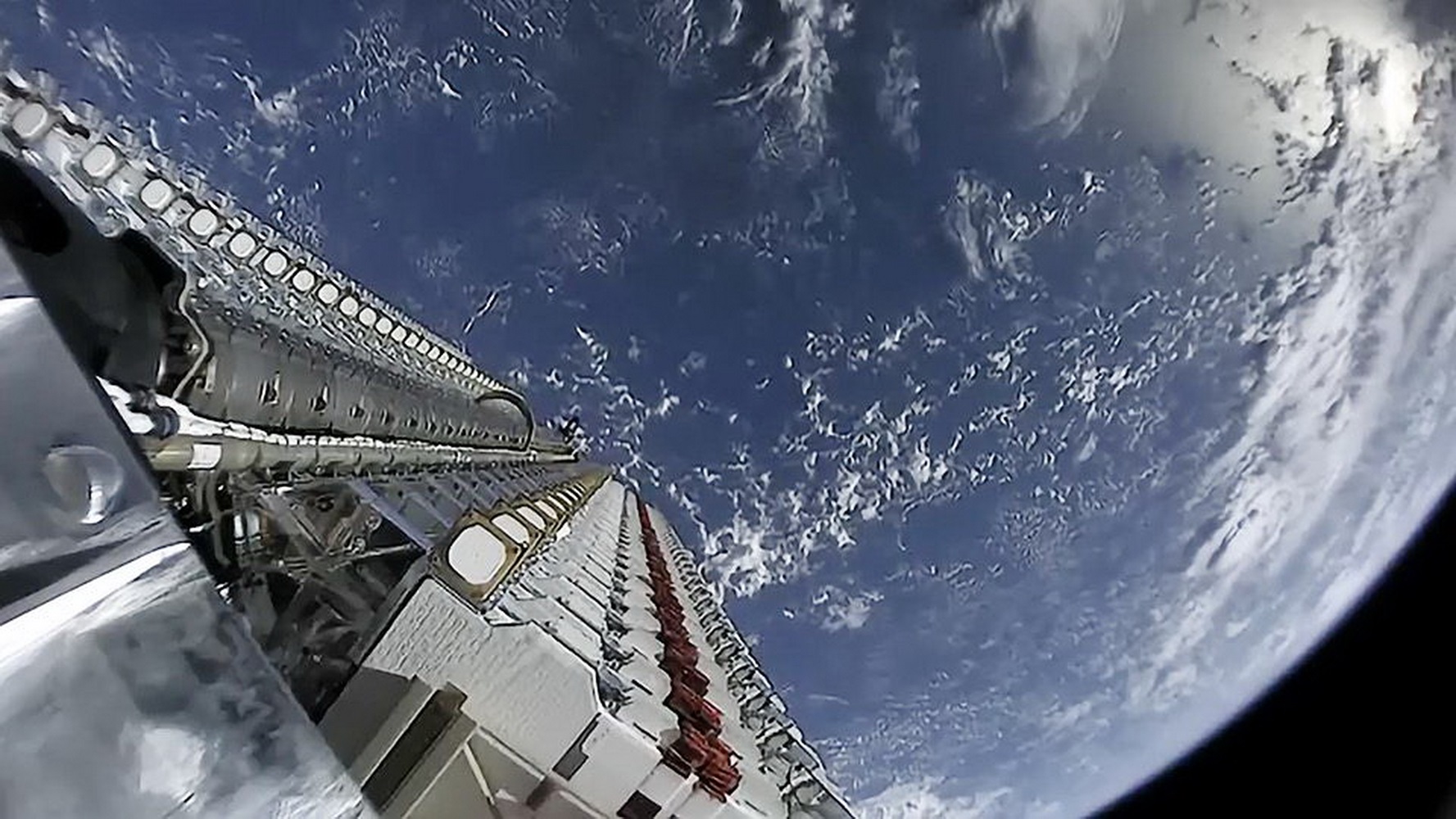

Come i satelliti russi Luch minacciano le comunicazioni europee

Mosca intensifica le attività di sorveglianza orbitale: nel mirino asset civili e governativi dell’Ue e della Nato. In gioco la compromissione delle informazioni, lo spionaggio, la manipolazione dei comandi

Così l’Fbi (con l’aiuto di Delcy) ha arrestato Saab, il prestanome di Maduro

La storica operazione congiunta è avvenuta a Caracas, con il visto del governo ad interim di Delcy Rodriguez. L’imprenditore colombiano era stato rilasciato in uno scambio di prigionieri dal governo di Joe Biden. L’accusa di evasione fiscale in Italia (anche per la moglie)

Techno Polis - Quali opportunità per l'università nell'era dell'intelligenza ibrida

La sfida per l’Italia è colmare il gap delle competenze digitali, dove il Paese si posiziona ancora sotto la media Ue. La strategia vincente non è competere contro l’IA sulla pura efficienza procedurale, ma formare laureati che sappiano lavorare con essa. L’analisi di Andrea Stazi, ceo e co-founder di Techno Polis

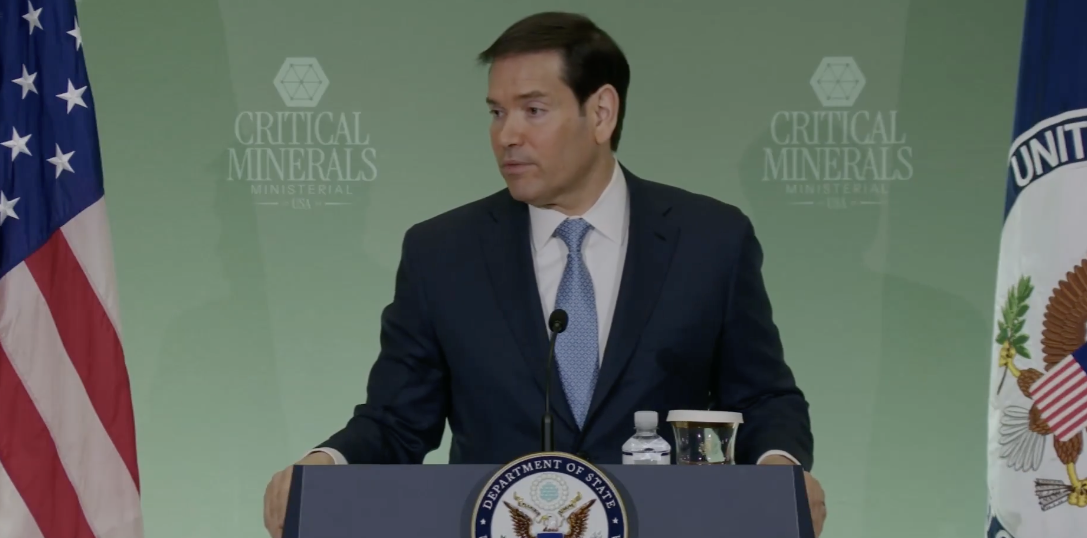

Washington prova a costruire un fronte comune sulle filiere strategiche dei minerali critici

Il Critical Minerals Summit di Washington segna un passaggio chiave nella strategia occidentale sulle filiere dei minerali critici, tra sicurezza economica, politica industriale e cooperazione tra alleati. Sullo sfondo, la dipendenza dalla Cina e il tentativo statunitense di costruire strumenti comuni su prezzi, investimenti e approvvigionamenti

Verso la riforma della Difesa. Berutti Bergotto definisce le priorità della Marina

Intervenendo a Parigi, il numero uno della Marina militare ha evidenziato le principali sfide con cui la flotta italiana deve fare i conti oggi, tra attori emergenti, piattaforme sempre più tecnologiche e un organico che necessita di essere incrementato sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello qualitativo. Nel frattempo, si attende il testo della riforma della Difesa promossa dal ministro Crosetto