Ancora non si trovano i soldi per l’assunzione straordinaria di uomini e donne nelle forze dell’ordine. L’ha ammesso indirettamente il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, intervenendo alla celebrazione per i 40 anni del Nocs, il nucleo di assalto della Polizia di Stato, nel Centro polifunzionale romano di Spinaceto: “In queste ore sto lottando con le unghie e con i denti per…

Archivi

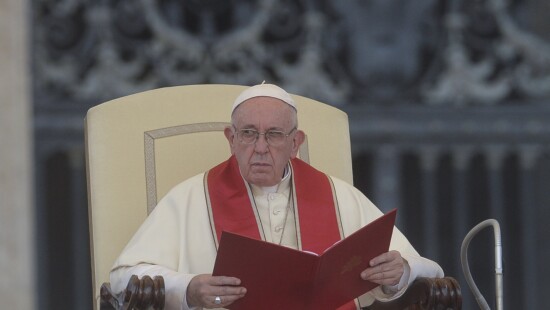

La Corea del Nord accelera in politica estera. E invita Papa Francesco a Pyongyang

La forte accelerazione della politica estera della Repubblica Democratica della Corea prosegue. Segno questo che non si tratta, come qualche analista statunitense affermò durante lo storico primo incontro tra i leader delle due Coree del 27 aprile 2018 di una semplice operazione di “immagine”. L’invito al Papa, da parte di Kim Jong-Un, è avvenuto però durante l’ultimo meeting con il…

Papa Francesco, il no all’aborto e l'enigma della libertà

Nell’udienza generale di questa mattina a San Pietro il Papa è intervenuto in modo forte, preciso e inequivocabile su uno dei temi morali più importanti e complessi del mondo contemporaneo: l’aborto. L’occasione non è stata un fatto di cronaca, e nemmeno la volontà di dare sostegno ad iniziative determinate che spingono talora a ripensare la legge 194, o magari a…

L’iperinflazione del Venezuela e il pericoloso controllo dello Stato

Non è ottimista il Fondo monetario internazionale sul futuro economico del Venezuela. Nel suo ultimo report, l’organizzazione prevede un'inflazione venezuelana per il 2019 verso quota 10.000.000%. L’indice a otto cifre è prodotto di un sostenuto deficit fiscale e la perdita di fiducia nella moneta locale, il Bolívar. Inoltre, l'Fmi sostiene che la crescita del Paese sudamericano per il 2018 si…

Il Pentagono a difesa del triumvirato del gas (Cipro, Grecia ed Egitto)

La traccia seguita è in una maggiore attenzione al futuro dello sviluppo del mercato del gas nell'Europa sudorientale. Il sesto trilaterale tra Egitto, Grecia e Cipro è stato fondamentale per accelerare sulla nuova rete di distribuzione del gas che anima l'intera macroregione per rendere energeticamente indipendente l'Europa. In parallelo ecco le nuove strategie del Pentagono nel Mediterraneo, la cui azione…

Avanti tutta sulla missione in Niger

In attesa del decreto di proroga per tutte le 37 missioni internazionali (che impegnano circa 6.190 militari italiani), il ministro della Difesa Elisabetta Trenta prosegue il lavoro per l'impegno in Niger, che pare effettivamente essersi sbloccato dopo mesi di incertezze. Oggi, la titolare del dicastero di palazzo Baracchini ha incontrato l'omologo nigerino Kalla Moutari, seguendo il vertice di giugno tra…

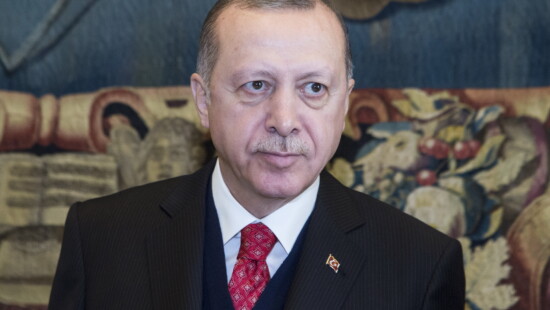

Caso Khashoggi. Un messaggio dell'Arabia Saudita alla Turchia?

Un corpo che non si trova, un presidente con le mani legate e un segnale a tutti che la lotta per la spartizione del Medioriente continua senza esclusione di colpi. "L'affare Khashoggi" ormai non riguarda più solo Turchia e Arabia Saudita, ma tutti i Paesi che affacciano sul Mediterraneo, perché di mezzo ci sono anche gli Stati Uniti e perché…

Quale futuro per Italia e Nato in Afghanistan? Parla l’ex ministro Rassoul

Il ritiro di truppe italiane dall’Afghanistan non sarebbe necessariamente un dramma. L’Afghanistan ha infatti bisogno di guardare al futuro, costruendo le basi necessarie per una pace duratura. In questo senso, investimenti esteri strategici per lo sviluppo economico del Paese potrebbero apportare un contributo più significativo rispetto alla pur essenziale presenza militare della Nato. Queste le principali idee confidate a Formiche.net dall’ex…

La Russia vuol giocare la sua partita in Libia (con l'Italia)?

La Russia potrebbe aver creato due postazioni militari discrete in Libia, una a Tobruk e l’altra a Bengasi. Il controllo delle basi è affidato a un corpo di spedizione acquistato dal contractor Wagner, famoso per essere impegnato in Siria al posto dei soldati regolari e in Ucraina sotto le vesti degli “omini verdi” che invasero la Crimea, e per essere riconducibile al cerchio…

Cyber spionaggio cinese negli Usa, le nuove rivelazioni

Le accuse di cyber spionaggio cinese ai danni di grandi compagnie Usa crescono. Dopo l'inchiesta di Bloomberg che ha parlato di chip, grandi come un chicco di riso, inseriti in almeno 30 grandi server costruiti nel Paese asiatico e poi esportati negli Stati Uniti, la stessa testata rivela che ci sarebbe anche una "grande compagnia statunitense di telecomunicazioni" tra quelle…