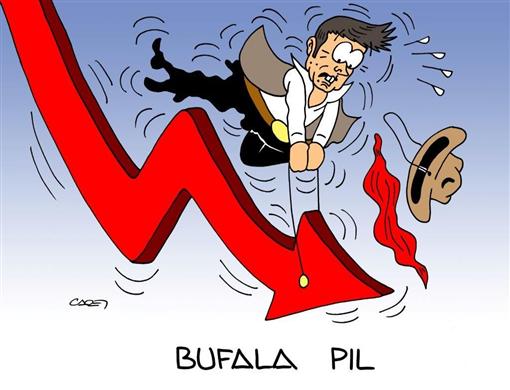

Le stime d’inverno della Commissione rivedono verso l’alto la crescita del PIL Eurozona a 1,3% (da un precedente 1,1%) nel 2015 e a 1,9% (da 1,7%) nel 2016. La revisione è spiegata dal calo del prezzo del petrolio e dal deprezzamento del cambio. A fronte di stime di crescita più forti di quattro decimi rispetto all’autunno, la Commissione ha rivisto…

Archivi

Kayla Mueller, il video della cooperante americana morta in Siria

Kayla Mueller, cooperante statunitense nelle mani dell'Isis, sarebbe morta sotto un raid giordano a Raqqa, in Siria. Lo comunicano fonti del Califfato, ma il Pentagono non conferma. Ecco un video in cui la giovane cooperante aderisce a un sit-in in video per denunciare la situazione in Siria: Fonte: Corriere.it

Chi è Kayla Jean Mueller, la donna americana uccisa in Siria

Kayla Jean Mueller, la donna americana tenuta ostaggio dai jihadisti dello Stato islamico (Isis), sarebbe rimasta uccisa in un "raid aereo giordano". E' quanto ha annunciato l'Isis, secondo il gruppo di monitoraggio dei siti estremisti (Site). La donna, 26 anni, era una cooperante umanitaria. Secondo quanto sostenuto dall'Isis, sarebbe morta in un attacco messo a segno contro un edificio situato…

Sicurezza nazionale, ecco la strategia Usa. La diretta video

Susan Rice, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Barack Obama, presenta oggi la strategia di sicurezza nazionale della Casa Bianca, che delinea la visione e le priorità della politica estera del capo di Stato per il popolo americano e il Congresso - e comunica le priorità di Washington ai suoi alleati in tutto il mondo. Ecco la diretta video.

Terna, quanto calano i consumi di energia elettrica

Secondo i dati diffusi da Terna nel mese di gennaio 2015 la domanda di energia elettrica in Italia ha fatto registrare una flessione dell’1,1%, a parità di temperatura e calendario, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. LA FLESSIONE Considerando che gennaio 2015 ha avuto un giorno lavorativo in meno (20 vs 21), oltre alla coincidenza di due ponti festivi a…

Vi spiego tutte le contraddizioni del fronte anti Isis. La versione di Panella

Dopo l'assassinio del suo top gun, la Giordania ha avviato ieri un'intensa rappresaglia aerea sui territori controllati dall'Isis, arrivando a "non escludere" la possibilità di inviare anche truppe speciali di terra per operazioni contro gli uomini guidati da al-Baghdadi. L'omicidio del pilota giordano, arso vivo in una gabbia, ha spinto i vertici della prestigiosa università al-Azhar del Cairo a condannare…

Ecco il connubio americano occupati-salari

I dati sul mercato del lavoro Usa di gennaio confermano la fase molto favorevole sul fronte occupazionale. Il 2015 si è aperto con circa 250.000 nuovi occupati, ossia perfettamente in linea con la crescita media mensile del 2014. La novità che emerge è però che i nuovi posti di lavoro sono accompagnati da una crescita dei salari annua al livello…

Che cosa cambia per l'Italia con il petrolio low cost

Per la prima volta da molto tempo, sulle stime di crescita per l’Italia pendono rilevanti rischi verso l’alto. L’impatto congiunto dagli shock su energia e cambio, nonché dalle politiche economiche (incluso il QE della BCE), può valere potenzialmente, sotto ipotesi “caute”, lo 0,8% del PIL all’anno. Di questo, lo 0,3/0,4% è “aggiuntivo” rispetto alla nostra attuale previsione per il 2015…

Chi c'era al seminario di Magna Carta sul conservatorismo

Si è tenuto giovedì 5 febbraio 2015 il seminario "L'Italia e il conservatorismo: dai principi alle sfide politiche", il quarto appuntamento del ciclo sui conservatorismi organizzato dalla Fondazione Magna Carta. [gallery ids="333679,333680,333681,333682,333683,333684,333685,333686,333687,333688"] Erano presenti Stefano De Luca, Professore di Storia delle dottrine politiche, Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, Claudio Martinelli, Professore di Diritto pubblico comparato, Università di Milano-Bicocca, Giovanni…

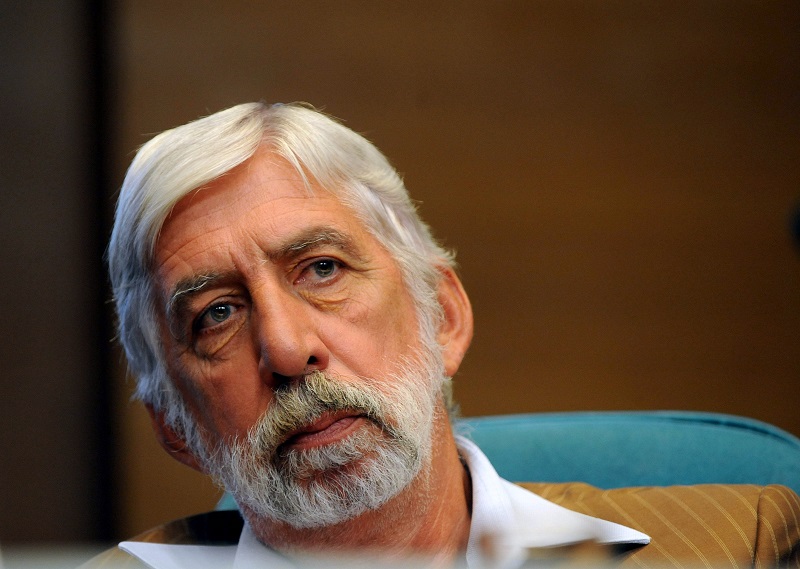

Inps, perché Boeri sbaglia sulle pensioni. Parola di Ambrogioni (Federmanager)

Dopo Federspev, la federazione aderente alla Confedir che rappresenta dirigenti medici, farmacisti e veterinari, che ha definito “malsane” le idee sulle pensioni del nuovo presidente dell’Inps Tito Boeri, arriva anche la presa di posizione di Giorgio Ambrogioni, presidente di Federmanager, la Federazione nazionale dei dirigenti di aziende industriali. LE IDEE DI BOERI Da dicembre scorso alla guida dell’Inps, Boeri è fra…