A ventiquattr’ore di distanza dalla controversa condanna da parte della Corte penale internazionale dei capi di Hamas così come del presidente di Israele Netanyahu, giova ricordare che i tempi della giustizia sono fisiologicamente più lunghi dei tempi della politica: affidare al diritto penale la soluzione dei conflitti armati tra gli Stati significa allontanare il momento in cui le ferite provocate dalle guerre al tessuto internazionale si potranno infine cicatrizzare. Il commento di Andrea Cangini

Sconvolto dalla spaventosa carneficina della Prima Guerra Mondiale, il presidente statunitense Woodrow Wilson pensò di poter riuscire a scongiurare per sempre i conflitti armati tra gli Stati. Nacque così, sulla scorta di una forte spinta idealistica, la Società delle Nazioni, progenitore dell’Organizzazioni delle Nazioni Unite, l’Onu. Parallelamente, nel 1927, il Trattato Briand Kellog, che prese il nome dal ministro degli Esteri francese e da quello americano, fissò all’articolo 6 il principio di crimini contro la pace.

L’obiettivo era per così dire ambizioso, se non visionario: mettere letteralmente al bando la guerra, rigettando una volta per tutte la nota definizione del barone von Clausewitz secondo cui i conflitti armati altro non sono che “la prosecuzione della politica con altri mezzi”. Non funzionò. Gli Stati continuarono a combattersi come nulla fosse, ma per poterlo fare legittimamente, e per convincere opinioni pubbliche sempre più “pacifiste”, presero l’abitudine di demonizzare l’avversario. La guerra smise, dunque, di essere una modalità della politica, per assumere una connotazione etica quasi religiosa. La mostrificazione del nemico, invariabilmente narrato come la personificazione del Male assoluto, rese di conseguenza difficile far passare il concetto di pace negoziata: con il Diavolo, nessun accordo è moralmente concepibile. Ne discese il fatto che le guerre divennero sempre più lunghe e sanguinose, non potendo tendenzialmente che concludersi con la distruzione totale del nemico.

Paradosso simile è attribuibile alla Corte penale internazionale entrata in funzione del 2002 nella città olandese de L’Aia. Applicata alle relazioni internazionali, la logica penale produce infatti effetti indesiderati. Primo tra tutti il fatto che il capo di Stato o di governo contro il quale verrà spiccato un mandato di cattura internazionale per crimini di guerra non avrà alternative se non quella di proseguire la guerra e rimanere in ogni caso, e con ogni mezzo, abbarbicato al potere. La pace o il cambio di regime per il “criminale internazionale” coinciderebbero infatti con la perdita della libertà personale.

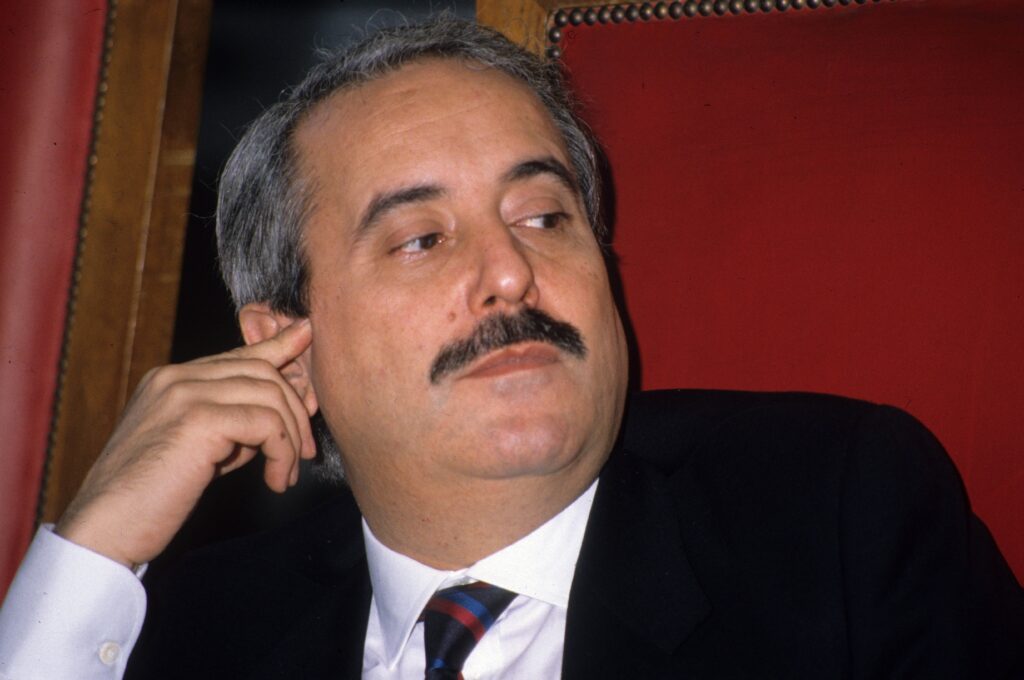

A ventiquattr’ore di distanza dalla controversa condanna da parte della Corte penale internazionale dei capi di Hamas così come del presidente di Israele Benjamin Netanyahu, giova ricordare che i tempi della giustizia sono fisiologicamente più lunghi dei tempi della politica: affidare al diritto penale la soluzione dei conflitti armati tra gli Stati significa allontanare il momento in cui le ferite provocate dalle guerre al tessuto internazionale si potranno infine cicatrizzare.