Nel Mali occidentale, Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin espande la sua influenza con attacchi coordinati che destabilizzano Kayes e le rotte migratorie verso le rotte atlantica e mediterranea. La spirale tra violenza, repressione e migrazione alimenta reti criminali transnazionali, aggravando la crisi umanitaria e la sicurezza regionale

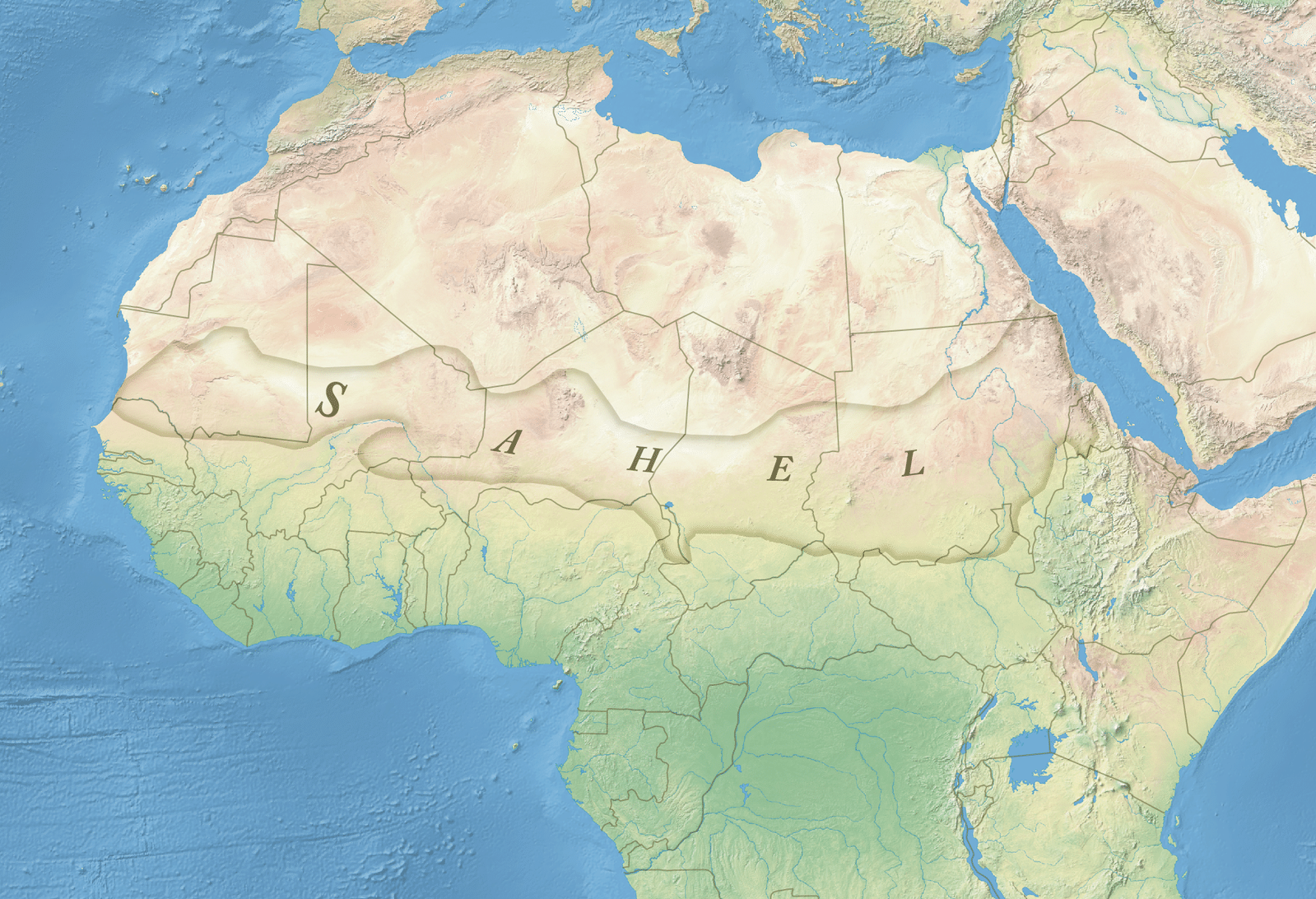

Lontano dai riflettori dei media internazionali, il jihadismo armato continua a destabilizzare la Regione del Sahel. Le operazioni dei gruppi jihadisti, intensificatesi nelle ultime settimane, hanno segnato un punto di svolta nella minaccia jihadista che attraversa la fascia subsahariana. Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM), il gruppo affiliato ad al-Qaeda più potente e radicato nella regione, ha condotto un attacco simultaneo contro sette città lungo il confine del Mali con Senegal e Mauritania, colpendo Kayes, Niono, Nioro du Sahel, Molodo, Sandarè, Diboli e Gogui. Come osservato dal Global Iniziative Against Transnational and Organized Crime, la scelta di Kayes non è casuale. L’attacco sull’hub minerario e snodo commerciale con il Senegal, nonché porta d’accesso alle rotte marittime verso le Isole Canarie, evidenzia una strategia di pressione mirata non solo a destabilizzare il governo di Bamako, ma anche a controllare le vie del contrabbando e della migrazione irregolare.

Kayes, fino a oggi relativamente risparmiata dalla violenza jihadista, è infatti cruciale per le economie locali e per il traffico di oro, risorsa che finanzia reti criminali e gruppi armati. Colpendo questa regione e quella di Sikasso, Jnim non solo ha dimostrato capacità logistiche avanzate, ma ha ampliato il conflitto verso aree considerate più sicure.

Questa escalation conferma una nuova fase nella strategia jihadista. Dopo anni concentrati sulle aree rurali, Jnim sta spostando la pressione verso i centri urbani, come già dimostrato dagli attacchi all’aeroporto internazionale di Bamako – nel quale permane una forte presenza dell’Africa Corps – nel settembre 2024 e dalle incursioni successive a Timbuktu, Douentza, Ségou e Sikasso. La campagna mira a logorare il governo con una guerra di attrito, a erodere la percezione di sicurezza nelle città e a dimostrare l’inefficacia dell’esercito maliano, nonostante il sostegno militare russo. Non si tratta di una conquista territoriale diretta, ma di un lento sgretolamento della capacità statale, utile a estendere l’influenza jihadista nelle aree periferiche.

L’instabilità regionale provoca migrazioni forzate

Le conseguenze di questa destabilizzazione si intrecciano con i flussi migratori verso l’Atlantico o verso il Mediterraneo. Kayes e Sikasso, ad esempio, sono snodi chiave per le rotte che attraversano Senegal e Mauritania per raggiungere le Isole Canarie.

Dal 2022, le operazioni jihadiste sono raddoppiate, alimentando un’ondata di sfollati interni che, alla fine del 2024, contavano oltre 360.000 persone. Molti hanno trovato rifugio in Mauritania, molti hanno sono stati veicolati dal Sahel verso il Nordafrica ed un numero crescente sceglie la rotta atlantica, considerata come una delle più letali al mondo: solo nel 2024 si sono registrati oltre 10.000 morti in mare.

La domanda di servizi di contrabbando diventa così una necessità stringente: famiglie disperate sono pronte a pagare cifre esorbitanti pur di fuggire dalla violenza. Le autorità mauritane, tra gennaio e giugno 2025, hanno espulso 30.000 migranti e smantellato 88 reti di trafficanti. Tuttavia, la stretta repressiva ha prodotto effetti collaterali: ha rafforzato le organizzazioni criminali più professionali e violente, spinto le partenze verso nuovi punti di imbarco, in Senegal, Guinea e Guinea-Bissau per la rotta Atlantica e verso Tunisia e Libia per la rotta Mediterranea, e aumentato la pericolosità degli spostamenti interni e dei viaggi per mare.

Un circolo vizioso

Ridurre e reprimere le partenze in una specifica area non elimina la domanda di migrazione: la frammenta, spingendo i flussi a percorsi interni differenti e a rotte più lunghe, con nuovi schemi operativi per la gestione dei flussi da parte della criminalità organizzata o di attori proxy che ne veicolano gli spostamenti come mezzi di guerra ibrida. Le reti criminali si adattano rapidamente, approfittando della disperazione crescente. Parallelamente, la criminalizzazione del mercato del contrabbando ha trasformato i trafficanti occasionali in gruppi organizzati, capaci di sfruttare i migranti con sequestri, estorsioni e violenze.

Sul piano strategico, Jnim utilizza la migrazione come leva di destabilizzazione. La sua presenza nelle regioni di transito consente al gruppo di tassare i traffici, infiltrarsi nelle reti criminali e rafforzare il controllo economico e sociale. Questo intreccio tra jihadismo, traffico di esseri umani e instabilità statale crea una minaccia transnazionale che coinvolge l’intero Sahel, il Mediterraneo e l’Atlantico occidentale. Congiuntamente agli scenari bellici in Ucraina e Medio Oriente, l’Europa – e l’Italia – sono chiamate ad un monitoraggio continuo, congiuntamente ad approccio coordinato tra i Paesi del Sahel e gli Stati nordafricani, per evitare nuove detonazioni di instabilità e nuove crisi migratorie verso l’Europa.